Lustig, laut, lebendig

Auch so könnte man Afrika im Film repräsentieren. Oder etwa nicht? Die Berlinale diskutiert über die filmischen Darstellungen eines Kontinents

Jeder Stuhl ist besetzt, das Thema trifft offenbar einen Nerv. Um neue Afrikabilder im Film geht es bei der Diskussionsrunde auf dem Berlinale Talents, wo sich junge Filmschaffende treffen. Und wie diese Bilder aussehen können, lässt sich im diesjährigen Festivalprogramm erahnen.

Da ist zum Beispiel der Film „Staff only“ von Neus Ballús. Die 17-jährige Spanierin Marta reist mit ihrem Vater – Typ peinlicher Klischee-Tourist – in den Senegal. Dort freundet sie sich mit dem einheimischen Filmemacher Khouma an, der Touristen zur Erinnerung an ihre Reise filmt. Ballús gelingt somit ein Perspektivwechsel: „Ich wählte die Methode Film im Film um deutlich zu machen, wie unecht unsere Bilder von Afrika sind – es sind Reproduktionen von vorgegebenen Erlebnissen“, sagt Ballús, die auf der Bühne sitzt. Ihr Film zeigt die komplexen Beziehungen zwischen Touristen und den von ihnen abhängigen Landesbewohnern.

Die „schönen nackten Wilden“

Neben Ballús sitzt Perivi Katjavivi, Regisseur mit namibischen Vorfahren. Er spricht über seinen „Film Festival Film“, der im Forum läuft: Er zeigt den Kampf einer jungen afrikanischen Regisseurin um ihren Platz in der Festivalindustrie. Verzweifelt auf der Suche nach einem Produzenten für ihren Debütfilm, stellt sie sich und den Zuschauern die Frage, ob sie jemals eine Chance haben wird.

Zwei Schritte zurück geht dagegen „African Mirror“ von Mischa Hedinger. Der Film besteht fast nur aus Bild-, Ton- und Textdokumenten aus dem Archiv des Schweizer Reiseschriftstellers René Gardi (1909–2000). In unzähligen Büchern, Fernseh- und Radiosendungen und Filmen schwärmte er hemmungslos von den „schönen nackten Wilden“. Gardis Erzählungen wurden in Dutzende Sprachen übersetzt und prägten so das postkoloniale Afrikabild vieler Europäer.

Hedinger verzichtet auf jeglichen Kommentar, lässt das Material für sich sprechen – und gegen seinen Macher. Denn Gardis Afrikabild zeigt keinerlei „Modernität“. Der Regisseur erzählt damit auch die Geschichte des westlichen Afrikabildes: „Man sieht sich selbst im Anderen. Jede Gesellschaft hat das Bedürfnis nach Bildern des Anderen, um dadurch ihre eigene Identität zu bestimmen.“

Für diese eindimensionale Sicht hat die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie den Begriff „Single Story“ geprägt: „Show a people as one thing – as only one thing over and over again and that is what they become“ („Definiere ein Volk über einen Aspekt – nur diesen einen Aspekt, immer und immer wieder, dann wird es genau so“).

Dieser einseitigen Erzählung etwas entgegensetzen, das ist das Ziel der 38-jährigen Regisseurin Wanuri Kahiu aus Kenia. Sie hat eine Bewegung erfunden mit dem Namen „Afro-Bubblegum“. Ihre Figuren sind fröhliche, hoffnungsvolle und stolze Menschen. In „Rafiki” – Suaheli für „Freund“ bzw. „Freundin“ –, der gerade im Kino läuft, sind das Kena und Ziki, zwei junge Kenianerinnen, die sich ineinander verlieben. Ihren Familien passt das gar nicht – nicht nur sind ihre Väter Konkurrenten auf politischer Ebene, Homosexualität ist außerdem in Kenia strafbar.

Kahiu erzählt die Geschichte der beiden Frauen trotz allem in bunten Bildern. Der Film wurde in Kenia verboten, da er versuche, „Homosexualität zu legitimieren und zu normalisieren”. Kahiu reichte Klage gegen das Verbot ein – mit Erfolg: Dank einer Ausnahmeregelung lief „Rafiki” schließlich eine Woche lang in einem Kino in Kenia. Und er gewann als erster kenianischer Beitrag bei den Filmfestspielen in Cannes einen Preis.

Bechdel-Test für afrikanische Filme?

Filme wie Rafiki zeigen, wie Menschen in afrikanischen Ländern nach Glück suchen und es finden. Laut Kahiu ist Afro-Bubblegum etwas Spaßiges, das nichts mit Aids und Armut zu tun hat. In einem TED-Vortrag präsentierte die Regisseurin eine auf den ersten Blick unkonventionelle Idee: ein Bechdel-Test für Fiktionen aus Afrika. „Gibt es in dem Werk mindestens zwei gesunde Afrikaner? Haben sie ein festes Einkommen, brauchen also nicht gerettet zu werden? Und zuletzt: Genießen sie das Leben?“

Mit „Afro-Bubblegum“ hat Perivi Katjavivi, der Regisseur von „Film Festival Film“, allerdings so seine Probleme: „Ich verstehe, weshalb sie es ins Leben gerufen haben. Dennoch: Eine Geschichte, die nur positive Bilder von Afrika zeigt, ist ebenso falsch wie eine, die nur die negativen Seiten zeigt.“

Eine „balance of stories“, wie sie die Schriftstellerin Adichie fordert, ist auch auf der Berlinale noch lange nicht gefunden. Aber die Suche hat begonnen. (sa)

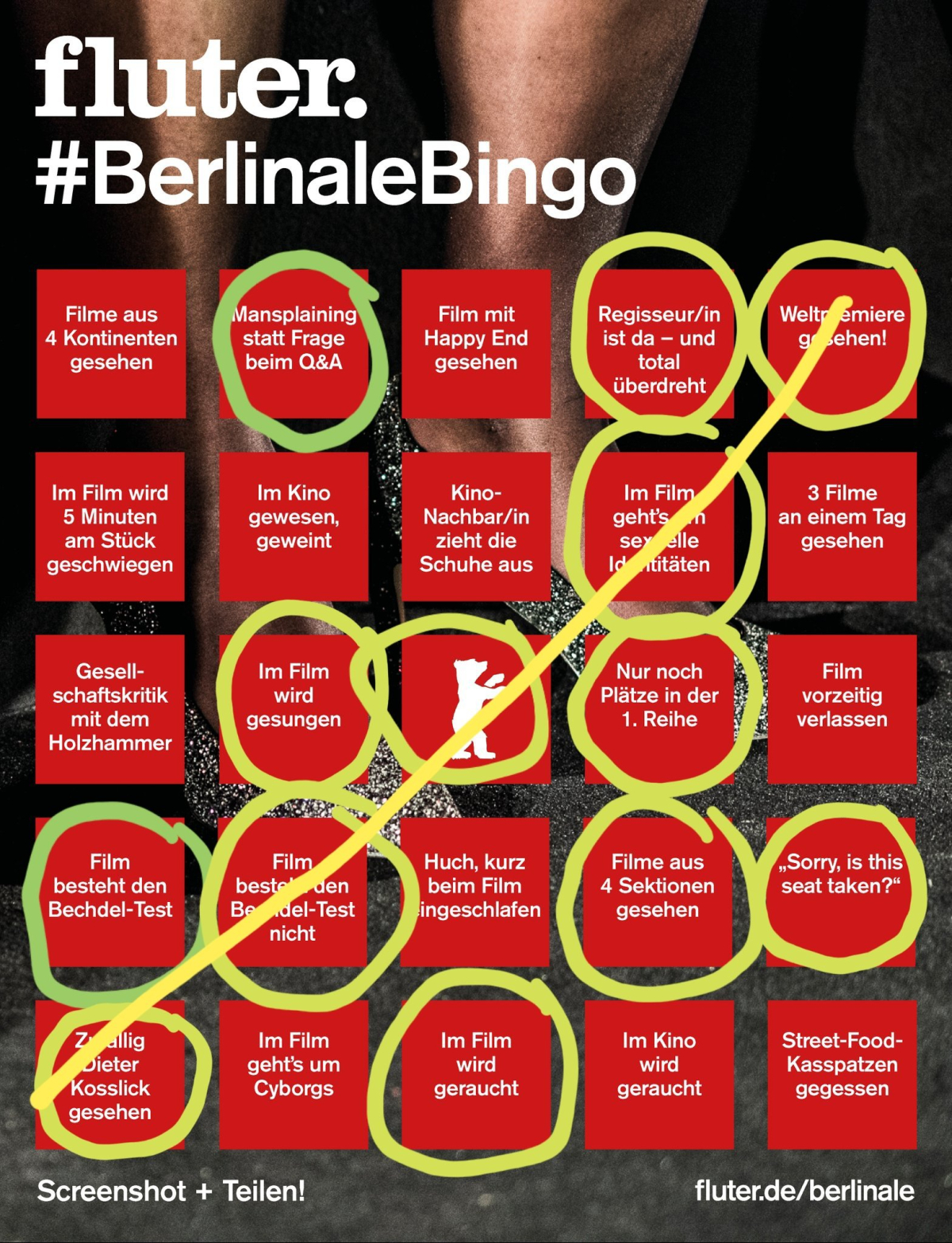

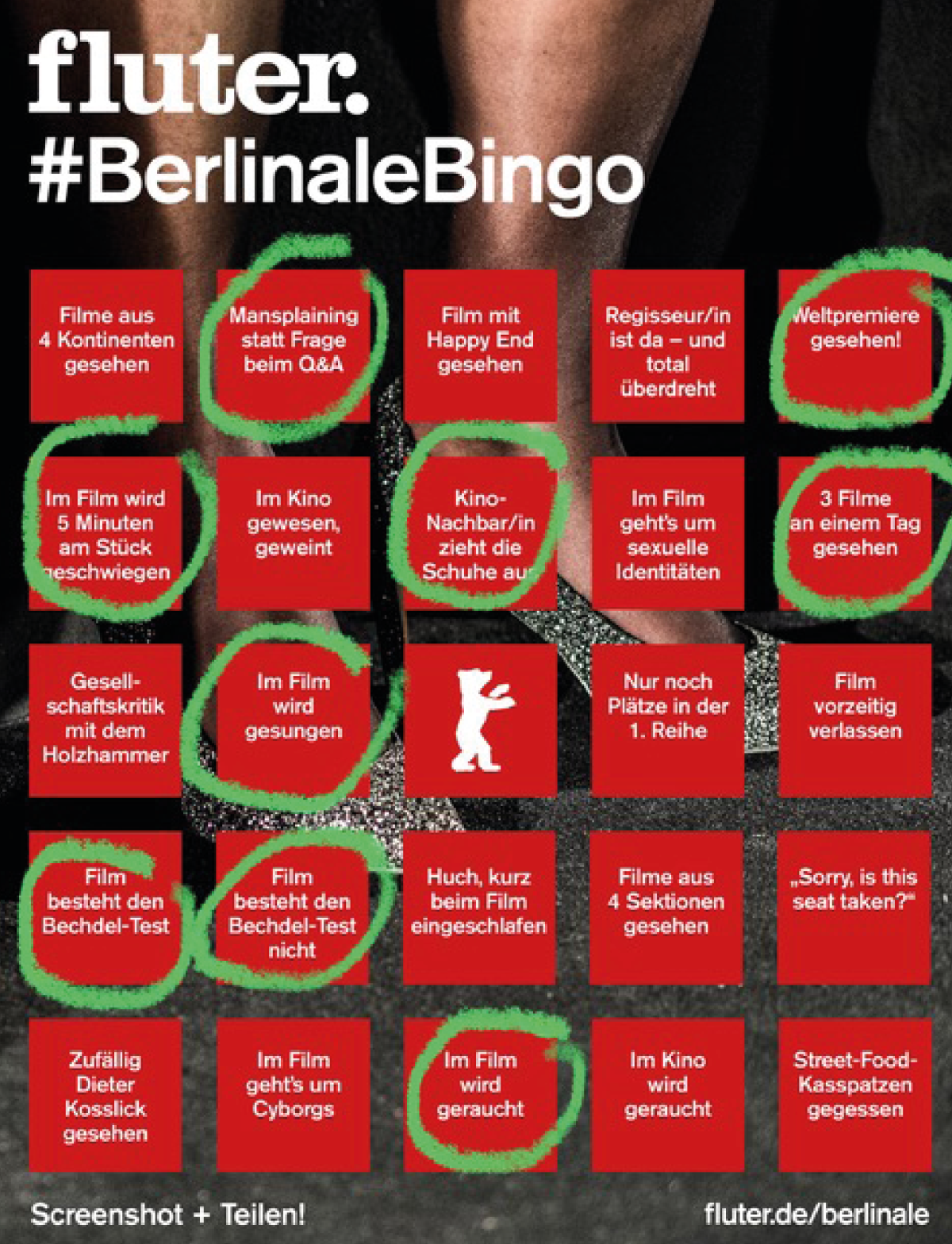

Bingo!

Die erste von uns vier fluter.de-Berlinale-Bloggern hat es geschafft: Fünf in einer Reihe. Als Christine Stöckel vorher vor dem Raum stand, in dem die Pressekonferenzen stattfinden, sah sie Festival-Chef Dieter Kosslick schnell vorbeilaufen (Feld unten links auf der Bingo-Karte). Zur Sicherheit hat sie noch mal bei den Berlinale-Mitarbeitern nachgefragt, ob es auch wirklich „Mr. Letzte Berlinale“ war und nicht irgendein anderer Mann mit Hut. Voller Neid sagen wir: Herzlichen Glückwunsch!

Echt wahr, das alles, bis auf ...

„Beruht auf einer wahren Begebenheit“: Das tun ziemlich viele Filme, die dieses Jahr auf der Berlinale laufen. Eigentlich fast alle, die irgendwie relevant daherkommen wollen. Dagegen ist natürlich nichts zu sagen, komisch ist es aber schon, wenn man der Fiktion scheinbar nichts mehr zutraut. Und ein Dilemma gibt es obendrein: Was genau im Film beruht denn nicht auf wahren Begebenheiten? Wo verlassen wir den festen Grund der Fakten und reisen in die wolkigen Gefilde der Fiktion? Dieses Problem hat Adam McKay in seinem Biopic „Vice“ über den US-Hardliner Dick Cheney clever gelöst, Jan-Philipp Kohlmann erklärt, was er gemacht hat.

Titelfoto: Edition Salzgeber

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.