Zeit für eine Stärkung

Berlinale Blog, Tag 8: Heute gibt’s endlich was zu essen, wir jagen Autogramme und sehen den läääääängsten Film der Berlinale. Plus: Teil 3 des Fakefilm-Quiz

Kochen verleiht ein Gefühl von Kontrolle. Wer in seiner Küche steht weiß, wo Töpfe und Pfannen stehen, wo Knoblauchknollen und Thymianzweige sind, welche Macken der eigene Herd hat. Neben einem knurrenden Magen, gibt es einen anderen Grund etwas kleinzuhacken, anzubraten und zu servieren, nämlich Selbstbestimmung. Gleich zwei Berlinale-Filme zeigen, wie das funktioniert.

„Chef Flynn“ erzählt die Geschichte eines zehnjährigen Amerikaners, der im Wohnzimmer seiner Eltern ein Restaurant eröffnet und seine Mitschüler als Kellner und Köche anstellt. Die Doku lässt tief in das Entstehen von Leidenschaften und sich selbst auferlegtem Leistungsdruck blicken. Bereits als Teenager ist Flynn auf dem Titel des „New York Magazine“ zu sehen, macht eine Ausbildung bei einem Spitzenkoch und muss mit Neidern umgehen lernen.

Die Dokumentation „Soufra“ handelt von einer Frau namens Mariam Shaar, deren Familie seit drei Generationen in einem Flüchtlingscamp in der libanesischen Hauptstadt Beirut lebt. Um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, eröffnet sie einen Cateringservice und bietet ihr Essen verschiedenen Schulen an. Der Kauf eines Foodtrucks wird für sie zum Symbol der Selbstermächtigung.

Empowerment funktioniert in „Chef Flynn“ und in „Soufra“ komplett unterschiedlich: Hier steht ein Einzelgänger am Herd, der seiner Mutter schon mit zehn Jahren erklärt, wie man einen Truthahn richtig anbrät. Kochen ist seine Berufung. Dort stehen Mariams fünfzehn Köchinnen in Schürzen, für die das Kochen erst einmal finanzielle Sicherheit bedeutet. Hier zaubert ein junger Überflieger mit teurem Equipment erstklassige Haute Cuisine. Dort bereiten Frauen traditionelle Gerichte zu, von Hummus über gefüllte Weinblätter bis Kokosnusskuchen, und kämpfen um fehlende Lizenzen und mit bürokratischen Strukturen, weil sie einen Flüchtlingsstatus haben.

Vielleicht kann man die Welten eines US-Teenies und einer erwachsenen Geschäftsfrau im Libanon gar nicht vergleichen. Vielleicht aber doch. Sowohl Flynn als auch Mariam Shaar sprechen ganz ähnlich über das Gefühl der Kontrolle und der Selbstverwirklichung, die ihnen das das Kochen gibt. Es steht hier stellvertretend dafür, was man alles im Leben schaffen kann, wenn man etwas wirklich will.

Flynn (mittlerweile 19 Jahre alt) macht in den nächsten Tagen sein erstes Restaurant „Eureka“ außerhalb des Wohnzimmers seiner Eltern in New York auf. Und Mariam Shaar dient im Libanon vielen geflüchteten Frauen mittlerweile als emanzipatorisches Vorbild.

Christine Stöckel

Saalbelüftungsmeditation mit Farbtherapie

Der längste Film der diesjährigen Berlinale? Etwa die vierstündige philippinische Diktatur-Rockoper „Ang Panahon ng Halimaw“? Nein, es ist ist „6144 x 1024“: 2182 Minuten lang, über 36 Stunden. Und es ist nicht nur der längste, sondern auch der einzige Live-Film des Festivals, denn er wird in Echtzeit von einem Computerprogramm generiert. Gezeigt werden dabei sämtliche Farben, die der Filmprojektor darstellen kann: 6144 Farbabstufungen in 1024 Helligkeitsstufen, das macht 6,3 Millionen Farben, jeweils als Vollbild gezeigt.

Zweimal bin ich für etwa eine halbe Stunde in „6144 x 1024“. Es ist still im Kino, außer mir ist nur eine Frau da und ich befürchte, es ist die Künstlerin Margaret Honda selbst. Immer wieder wird der Regenbogen auf der Leinwand durchgespielt, fließend wechseln die Farben von rot zu rosa zu lila zu blau usw. Es dauert eine Viertelstunde, um anzukommen, dann fallen einem auf: das Rauschen der Saalbelüftung; ein Bildpunkt des Projektors, der kaputt ist und immer weiß leuchtet; unten rechts auf der Leinwand ist ein wenig Dreck; und: wie wenig Gelbschattierungen zu sehen ist, im Vergleich zu grün und blau (und überlegt mal selbst, wie viel mehr Blautöne euch einfallen im Vergleich zu Gelbtönen).

Was ich gar nicht sehe sind schwarz, weiß, grau, beige, braun. Das muss eine andere Phase des Films sein. Denn „6144 x 1024“ ist auf neun Abende verteilt (Mittwoch ist Sendepause), der Film läuft immer von 19 bis 23 Uhr im Saal 2 des Arsenal-Kinos. Der Eintritt ist kostenlos. Schaut doch mal rein. Margaret Honda freut sich sicherlich über Gesellschaft.

Michael Brake

„Connie, Cooooonniiieee!!!“

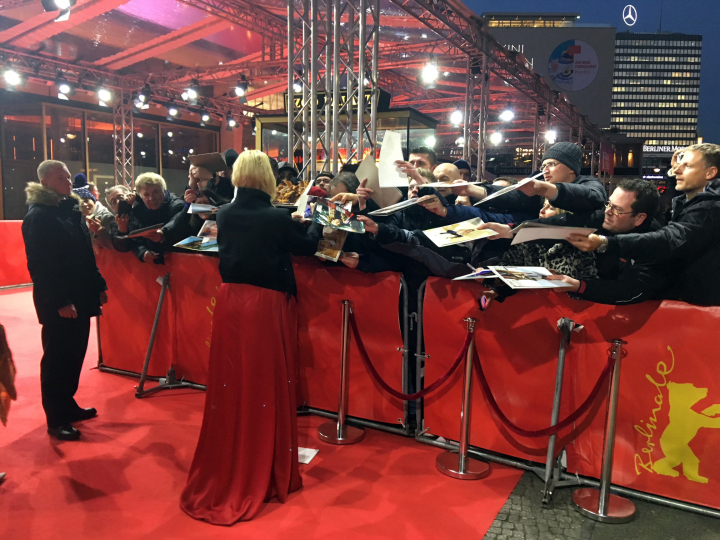

Als ich am Zoopalast zurück zu meinem Fahrrad laufe, ist auf einmal der Bürgersteig dicht. Roter Teppich, großer Auftritt. Auf dem Teppich: eine mir unbekannte blonde Frau im Abendkleid. An den Absperrungen: Autogrammjäger, „Connie!“, rufen sie immer wieder und strecken Hochglanzfotos von ihr nach vorn. „Connie!“ „Connie!“ „Connie!“ Einige werden erhört, andere nicht.

Die Frau ist Connie Nielsen, erklärt mir R., einer der Autogrammjäger, anschließend, sie ist bekannt unter anderem aus „Wonder Woman“ und bei der Berlinale mit der dänischen TV-Serie „Liberty“ vertreten. Er selbst hat kein Autogramm bekommen, obwohl Connie Nielsen den Stift schon angesetzt hatte. Das Problem: Er wollte sie auf einem Foto von ihrem Auftritt in Lars von Triers „Nymphomaniac“ unterschreiben lassen. Und mit diesem Film, glaubt R. nun, sei Nielsen nicht zufrieden.

Dabei hat er sogar ein Post-it mit individueller Widmung auf dem Hochglanzfoto kleben, damit Connie Nielsen sieht, dass er das Autogramm für sich selbst sammelt und nicht für den Weiterverkauf auf eBay. Das schätzen Stars, sagt R., der gut vorbereitet ist: Er hat einen genauen Zeitplan für den Tag dabei und die passenden Fotos dazu. Die Infos hat von den PR-Agent*innen-Listen auf der Berlinale-Website, ergänzt durch eigene Recherchen.

Wie hoch die Chancen sind, dass man, oft nach langem Warten, auch das erhoffte Autogramm kriegt? Ungefähr fifty-fity, sagt R.. Leider schaffe ich es nicht mehr, ihn zu fragen, wie er es aushält, den ganzen Tag in der Kälte zu stehen, denn R. muss wieder weiter. Joaquin Phoenix wird um 19 Uhr am Berlinale-Palast erwartet.

Michael Brake

Volltanken mit Heidegger

Das Problem, das der Wettbewerbsfilm „Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot“ hat, verrät schon sein Titel: Er ist zu lang, zu umständlich und es wird schlichtweg zu viel gelabert. Die Zwillinge Robert und Elena bereiten sich aufs Abitur vor, lesen sich aus Schulbüchern über Heidegger vor und wenn sie nicht auf der Wiese rumlümmeln oder zum Bierholen zur Tanke gehen, sind sie am Badesee. An welchen Stellen Jan-Philipp Kohlmann sich nicht gelangweilt hat – und was ihm richtig gut gefallen hat, das steht hier.

Fake-Film-Quiz (3)

Nordschweden, australisches Outback oder Mexiko? Nur zwei der drei Filme, die hier kurz beschrieben werden, laufen wirklich auf der Berlinale. Welcher ist eine windige Erfindung? Die Auflösung kommt am Samstag, dem großen Finale unseres diesjährigen Fake-Film-Quiz.

Rå (von Sophia Bösch, Schweden 2018)

Herbst in Nordschweden. Linn ist 16 und darf endlich mit ihrem Vater auf die Elchjagd. Doch sie tötet das falsche Tier, eine Mutterkuh. Von Scham getrieben, sucht sie ihren eigenen Weg: Ein Gang in die Wildnis, der zu ihrer eigentlichen Prüfung wird. Der Film erzählt die Geschichte einer Initiation und ist zugleich eine Geschichte darüber, was es heißt, als Mädchen in einer männlich geprägten Gesellschaft zu bestehen.

Gurrumul (von Paul Williams, Australien 2018)

Drei Tage, nachdem Geoffrey Gurrumul Yunupingu seine Zustimmung zu dem Film gab, starb er. Regisseur Paul Williams taucht respektvoll in die Gemeinschaft der Aboriginials ein und gibt uns einen tiefen Einblick in die Seele des blinden Musikers mit der „Stimme eines höheren Wesens“ (Sting). In der Kombination von Rhythmen und Melodien der Yolngu mit zeitgenössischer, westlicher Musik schlägt dieses umfassende Porträt Brücken zwischen gegensätzlichen Welten.

No me olvides (von Alejandro González Iñárritu, Mexiko 2018)

Der zwölfjährige Esteban stirbt bei einem Ausflug ans Meer. Seine Familie, besonders sein großer Bruder Luiz, droht an der Trauer zu zerbrechen. Weil sein Tod ein Unfall war, erlaubt das Schicksal Esteban, als Geist zurückzukehren, doch nur sein Bruder kann ihn sehen und mit ihm sprechen. Die Brüder sind wieder vereint, Luiz scheitert jedoch zunehmend an der Realität. Einmal mehr taucht Oscar-Gewinner Iñárritu tief in die Psyche seiner Charaktere, die mit ihrem Schicksal hadern.

Und hier noch die Auflösung vom Fake-Film-Quiz am Dienstag: El otoño, der Film über die beiden 80-Jährigen Single-Damen, die die Welt der Datingplattformen entdecken, muss auf jeden Fall gedreht werden – nur ist das leider noch nicht geschehen.

Mittwoch, 21. 2.

Der da ist bald weg

Berlinale Blog, Tag 7: Aber wer kommt danach? Eine etwas diffuse Kneipendiskussion über die Post-Kosslick-Ära. Außerdem: eine neue RAP-Zension und Body Politics in Südafrika

Auch nach 14 Stunden Filmen ist der Berlinale-Tag noch nicht vorbei. Die „Woche der Kritik“, ein seit 2015 von Filmkritikern ausgerichtetes Side-Event, hat zum „Kneipengespräch“ geladen. Thema: Berlinale 2020. Dann nämlich beginnt die Zeit nach der langen Ära Dieter Kosslick. Seit 2001 ist Kosslick Berlinale-Direktor. Anfangs galt er noch als Erneuerer mit frischen Ideen, mittlerweile steht er in der Kritik, die Ende 2017 in einem sehr kurzen Offenen Brief von 79 deutschen Filmschaffenden gipfelte. Wie aber kann die Berlinale sich neu erfinden und sollte sie das überhaupt? Darum soll es gehen.

23.01 Uhr Ort des Geschehens ist das „Anna Koschke“, eine Art Gastwirtschaft. Es sollte jetzt losgehen, aber es sind nur knapp zehn Leute da.

23.15 Uhr So langsam füllt es sich. Aber niemand macht Anstalten zu beginnen. Das Format „Kneipengespräch“ soll übrigens so laufen: „Ein Gespräch ohne Vorne und Hinten, ohne Oben und Unten, weg von den festgefahrenen Routinen der Repräsentation.“

23.25 Uhr Der hintere Raum, in dem wir an zwei langen Tischen sitzen, ist jetzt bis auf den letzten Platz besetzt. Die Dichte an dickumrandeten Brillen ist beeindruckend. Mit 25 Minuten Verspätung geht es los, also, irgendwie jedenfalls, denn nach einer eher hilflosen Startmoderation will erstmal keiner was sagen.

23.27 Uhr Ein Mann erbarmt sich. Und hört dann gar nicht mehr auf zu reden. Er selbst würde die Filme härter aussuchen und zwei bis drei der vielen Sektionen abschaffen. Welche sagt er aber nicht. Was gut sei: Dass die Berlinale in der gesamten Stadt präsent ist und nicht nur für die Filmcommunity. Das sollte man beibehalten.

23.32 Uhr „Weiß jemand, wie autonom die Sektionen bei der Filmauswahl sind?“, fragt eine Frau. Eine wichtige Frage, um Kosslicks Arbeit zu beurteilen. Niemand im Raum weiß es. Vielleicht hat auch niemand die Frage gehört, denn die Mikros sind zu leise und im Vorraum ist normaler Kneipenbetrieb.

23.40 Uhr Frage einer holländischen Kritikerin: Ist es in Deutschland normal, dass Festivalleitungen ohne öffentliche Ausschreibung bestimmt werden? Antwort: Das sei nicht Deutschland-spezifisch, aber in der Tat habe es vor Kosslick auch Ausschreibungen für den Berlinale-Chefposten gegeben.

23.45 Uhr Ein Weinglas fällt um.

23.47 Uhr Christoph Hochhäusler, einer der Unterzeichner des Offenen Briefs, setzt zu einem längeren Redebeitrag an. Das, was es im Herbst nach dem Offenen Brief als „öffentliche Debatte“ bezeichnet wurde, sei nur ein Puppentheater gewesen. Die Probleme der Berlinale? Man würde Schlampigkeit mit Freiheit bei der Filmauswahl verwechseln; die vielen Sektionen, Kategorien, Zielgruppen würden trennen, statt zu verbinden – warum eine Extrasektion für Kinderfilme, für deutsche Filme, für Essensfilme? „Die Berlinale ist das beliebteste Festival, wenn man sich die Zuschauerzahlen ansieht“, wirft jemand ein. „Who cares!“, erwidert Hochhäusler.

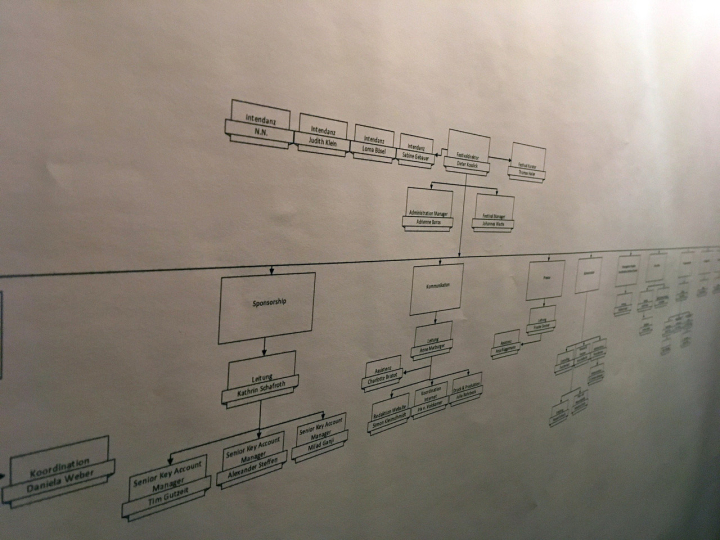

23.54 Uhr Die Macht von Kosslick im Festivalgefüge sei nicht zu unterschätzen, sagt einer und verweist auch auf das riesige Organigramm der Berlinale, das an der Wand hängt: Letztlich würden alle Abteilungsleiter direkt Kosslick unterstehen

23.58 Uhr Auftritt des Regisseurs und Schauspielers RP Kahl. Auch er hat den Offenen Brief unterzeichnet, war aber 12 Jahre in der Kurzfilm-Auswahlkommission der Berlinale. „Mit diesen Insights kann ich sagen: Dieter Kosslick war in den letzten Jahren kein guter Direktor mehr, er hat keine guten Entscheidungen mehr getroffen.“ Es ginge doch gar nicht mehr um gute Filme, sondern nur noch darum wie viele Tickets verkauft werden. „Größtes Publikumsfestival? Was für ein Bullshit.“

Kurze Unterbrechung – für die zweite Folge der RAP-Zension!!

Damian Correa war wieder im Kino. Diesmal in Danmark von Kasper Rune Larsen, der in der Sektion Generation 14Plus läuft. Fand er gut. Warum, das rappt er hier

Und weiter im Anna Koschke, wo die Zukunft der Berlinale verhandelt wird ...

0.04 Uhr Frédéric Jaeger ergänzt zum Thema Publikumszahlen: Es sei falsch, Filme danach auszuwählen. Denn die Berliner würden auch kommen, wenn die Inhalte andere, anspruchsvollere wären.

0.05 Uhr Ein Bierglas fällt krachend zu Boden.

0.10 Uhr Christoph Hochhäusler steht auf und schreit in den Raum: Können wir mal Ruhe haben! Klappt nicht.

0.13 Uhr Mit Dietrich Brüggemann ist inzwischen ein weiterer Offener-Brief-Unterzeichner angekommen. Seine ideale Festivalphilosophie wäre: Gebt den Leuten was sie brauchen, nicht was sie wollen – so wie Henry Ford gesagt haben soll: „Wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie sich schnellere Pferde gewünscht, keine Autos.“ Für diese Philosophie fehle der Berlinale nur leider die kuratierende Hand.

0.15 Uhr Wenn hier fast nur Männer erwähnt werden, liegt das übrigens daran, dass fast nur Männer was gesagt haben. Kein Vorwurf, nur eine Feststellung.

0.24 Uhr Christoph Hochhäusler plädiert für mehr Offenheit gegenüber kinofremden Formaten und Urhebern. Er würde auch Youtube-Filme mit 5 Millionen Views bei der Berlinale sehen wollen, wenn die Qualität stimme.

0.25 Uhr Das Programm der meisten Berlinale-Sektionen hätte auch von Schimpansen zusammengestellt werden können, sagt jemand. Wenngleich der gesamte Abend grausam unkonkret bleibt – auf die Schwäche in der Berliner Programmarbeit können sich alle einigen.

0.26 Uhr Ein Filmproduzent meldet sich zu Wort: Für die meisten wäre Berlin als Festival nur dritte oder vierte Wahl, um die Filme zu präsentieren.

0.29 Uhr Auch viele Filmkritiker würden aus Relevanzgründen nicht nach Berlin kommen, sagt Frédéric Jaeger. Nachfrage: Kannst du sagen, welche? Kann er nicht.

0.37 Uhr Es ist immer noch laut drüben, aber inzwischen ist das auch egal. Der Diskussionsraum ist eh nur noch zur Hälfte gefüllt.

0.50 Uhr RP Kahl hat eine Idee. Er glaubt nicht, dass Bundeskulturstaatsministerin Monika Grütters, die für die Nachfolge Dieter Kosslicks verantwortlich ist, weiß, wen sie suche. Vielleicht sollte deswegen auf den Offenen Brief nun eine Offene Stellenausschreibung folgen, ein „Fake Open Call“, in dem genau steht, was man sich von der kommenden Berlinale-Leitung wünsche und erwarte. Endlich mal eine konkrete Idee! Und damit endet der Abend auch.

1.01 Uhr Fazit: Wenn das der Zustand der Opposition gegen Kosslick ist, dann könnte er vermutlich auch bis 2030 weiter die Berlinale führen. Es soll besser kuratiert werden, von einem der mehr Ahnung hat, nur: Wie genau? Nur selten wurden Kritikpunkte und Ideen konkreter ausgeführt. Immerhin wissen wir jetzt: Das experimentelle Format „Kneipengespräch“ hat nicht funktioniert, jedenfalls nicht an diesem lauten Ort.

Michael Brake

Wenn Katjuschka singt

Nicht gerappt, aber viel gesungen wird in dem Dokumentarfilm „Victory Day“ von Sergei Loznitsa. Der zeigt, welche emotionale Kraft der Tag des Sieges über Hitlerdeutschland bei den Russen immer noch freisetzt. Michael Brake war fasziniert von der schrägen Mischung aus Trauer, Freude, Partystimmung, die am 9. Mai alljährlich am Sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Treptow zu bestaunen ist. Hier geht es zu seinem Steckbrief.

Body Politics in Südafrika

Wie wäre es, plötzlich im Körper eines anderen zu stecken? Lexi und ihren FreundInnen passiert bei einem Campingtrip genau das. Konflikte brechen auf zwischen den drei jungen Frauen und Thami, dem einzigen Mann, aber auch zwischen der weißen Lexi und der schwarzen Xoli. Konflikte, die symptomatisch für die gesellschaftlichen Verwerfungen in der südafrikanischen Rainbow Nation stehen. Regisseurin Jenna Bass hat mit „High Fantasy" einen Film über soziale Ungleichheiten und die Situation der Jugendlichen in Südafrika gedreht, der in der Sektion Generation 14plus läuft.

fluter: Wie kamen Sie auf die Idee, diesen Film zu machen?

2015 begannen die Studentenproteste „Fees must fall“ – das war wie ein Weckruf für mich, dass in Südafrika wirklich etwas schief läuft. Darüber wollte ich einen Film machen, bei dem man etwas über die Problematik lernt, aber der die Leute auch unterhält. Als ich überlegte, wie ich das erzählen möchte, kam mir die Idee mit den Jugendlichen, die ihre Körper tauschen.

An „High Fantasy“ ist ja einiges besonders…

Ja, der Großteil des Casts ist weiblich. Und der Film wurde komplett mit Smartphones gedreht. Außerdem ist das Drehbuch in enger Zusammenarbeit mit den Schauspielern entstanden. Ich bin ein großer Fan des britischen Regisseurs Mike Leigh, der die Filmfiguren in einer Art Workshop mit den Schauspielern gemeinsam erarbeitet. Meiner Meinung nach sind die SchauspielerInnen die Experten für ihre Figuren – nicht die RegisseurInnen. Wir haben also die Charaktere zusammen erarbeitet und auf dieser Basis ein Drehbuch geschrieben. Vor Ort haben wir das wieder über den Haufen geworfen und einfach improvisiert. So ist eine Natürlichkeit entstanden, die man niemals mit einem Drehbuch haben kann.

Die Figuren im Film finden sich plötzlich im Körper eines anderen wieder, haben eine andere Hautfarbe, ein anderes Geschlecht. Welche Rolle spielen diese Aspekte für die heutige Jugend von Südafrika, die nach dem Ende der Apartheid geboren wurde?

Das große Missverständnis ist, dass es diese Trennung nicht gibt: In der Vergangenheit war alles schlecht, nach der Apartheid ist alles gut. Schwarze Südafrikaner haben immer noch große Nachteile im Vergleich zu weißen, daran hat sich wenig geändert. Die Menschen leben immer noch mit all den Problemen der Vergangenheit – Apartheid, Kolonialismus… diese Probleme bestimmen den Alltag der Menschen in Südafrika. Die „Fees must fall“-Proteste haben viele Jugendliche dazu gebracht, sich politisch zu engagieren. Zum ersten Mal seit langem gab es wieder eine nationale Jugendbewegung, weil viele Jugendliche offen gesagt haben: So kann es nicht weitergehen.

Zurzeit wird überall über die #MeToo-Debatte gesprochen. Jodie Foster schlug kürzlich vor, man könnte sich an der Wahrheits- und Versöhnungskommission orientieren, die in Südafrika nach dem Ende der Apartheid die Aussöhnung zwischen Schwarz und Weiß ermöglichen sollte.

Bei „Truth and Reconciliation“ ging es ja vor allem darum, dass Menschen offen gesagt haben, was sie getan haben, ihre Schuld offen dargelegt haben. Aber das hat sie nicht ins Gefängnis gebracht. Aber nur dadurch, dass sie es zugeben, ist es nicht getan. Auf eine Art und Weise ist es wahrscheinlich vergleichbar mit dem gesellschaftlichen Problem hinter #MeToo. Man gibt dem Täter ein Mikrofon und fragt ihn: Warum hast du das gemacht? Und danach bleibt doch alles beim Alten. Der Kern der #MeToo-Debatte ist für mich: Wenn ein Mann etwas sagt und die Frau sagt was anderes, dann glaubt man dem Mann. In Südafrika ist es eben so, wenn Weiße etwas sagen und dann Schwarze, glaubt man dem Weißen. In Südafrika würde Jodie Foster damit wahrscheinlich eine große Wut entgegenschlagen.

Simone Ahrweiler

The Usual Suspects #3

Die Berlinale wäre nicht die Berlinale ohne ... Tilda Swinton

Beruf: Schauspielerin, Berlinale-Dauergast, Stil-Ikone und Feministin

Besondere Merkmale: Ihr markantes Aussehen, ihr intensives Spiel, ihre einzigartige (Leinwand)Präsenz macht sie jedoch umso interessanter.

Warum braucht die Berlinale sie? Bis sie 2009 den Vorsitz der internationalen Jury übernahm, liefen bei der Berlinale bereits 15 Filme mit ihr. Die Schauspielerin war mit den Filmfestspielen schon immer eng verbunden und ist mittlerweile Dauergast. Wenn Kosslick ruft, kommen sie alle, heißt es immer wieder. Nun ja, vielleicht nicht alle – aber mit Oscar-Gewinnerin Swinton kommt immer wieder eine der ganz großen Hollywood-Stars nach Berlin.

Und was sagt sie selbst? „Ich bin so froh, dass ich im Jetzt lebe. Ich hänge nicht an der Vergangenheit, und von der Zukunft habe ich auch nichts zu befürchten.“

(SA)

Dienstag, 20.2.

#Metoo im Spotlight

Berlinale Blog, Tag 6: Nicht ignorieren, nicht anecken – so geht die Berlinale mit der Debatte um sexuelle Gewalt um – nur einer kommt da nicht ganz mit

„Weitermachen! Jetzt nicht aufhören!“, rufen ZuschauerInnen durch das Tipi am Kanzleramt. Sie alle sitzen an kleinen Tischen unter einer großen Zeltdecke. Auf der Bühne wurde bis gerade über sexuelle Gewalt in der Film- und Fernsehbranche diskutiert. 90 Minuten lang, das war vielen im Publikum zu kurz und zu zahm. „Zu 80 Prozent ging das an der Debatte vorbei.“ Auch solche Sätze schwirren durchs Zelt.

Und tatsächlich zeigt auch die Diskussion zwischen SchauspielerInnen, AktivistInnen von ProQuote Film und VertreterInnen der öffentlich-rechtlichen Sender das generelle Problem der Berlinale mit #Metoo auf: Einerseits wollen die Festivalbetreiber um Dieter Kosslick die wichtige, weltweite Debatte um sexuelle Gewalt nicht ignorieren, andererseits möchte man damit möglichst wenig anecken.

Müssen Castings wirklich in Hotelzimmern stattfinden?

Dabei fallen im Tipi einige wichtige Sätze. Die Vorwürfe der Vergewaltigung von Schauspielerinnen in den USA und in Deutschland – gegen Harvey Weinstein und Dieter Wedel – werden auf der Bühne als Machtmissbrauch verurteilt. Solche Taten dürfen sich nicht hinter „künstlerischer Freiheit und Genie“ verstecken, erklärt Familienministerin Katarina Barley gleich am Anfang der Veranstaltung. Moderatorin Verena Lueken von der F.A.Z. fragt: Wie kann sexuelle Gewalt verhindert werden? Brauche es einen Verhaltenskodex am Set?

„Über ein paar Dinge muss man reden“, sagt Schauspielerin Jasmin Tabatabai. „Vor allem mit jungen Frauen. Wenn man besetzt werden will, gibt es da diesen Gott, das ist der Regisseur und dem muss man gefallen. Da sollte es Regeln geben, was okay ist und was nicht. Castings zum Beispiel müssen nicht auf Hotelzimmern stattfinden“, erklärt Tabatabai.

Plötzlich wird es laut im Zelt. Mehrere Frauen (und wenige Männer) der rechtsextremen „Identitären Bewegung“ entfalten auf der Bühne ein Transparent und versuchen, #Metoo für eine ihrer rassistischen Kampagnen zu nutzen, die Migranten pauschal für sexuelle Übergriffe auf Frauen verantwortlich macht. Nach einiger Verwirrung und vielen Buhrufen verlassen sie den Saal. Wie mit dieser Situation umgehen? Dazu gibt es gespaltene Meinungen: „Das sind junge Frauen, die denken, sie würden unsere Kultur retten. Ich würde gerne mit ihnen in den Dialog kommen“, erklärt Barbara Rohm, Mitbegründerin von Pro Quote Film e. V.. „Wir sollten denen auf gar keinen Fall eine Bühne bieten! Mit denen reden wir nicht“, rufen vereinzelt ZuschauerInnen.

72 Prozent der deutschen Kinofilme werden von männlichen Regisseuren gemacht

Die Moderatorin lenkt das Gespräch wieder in Richtung der eigentlichen Debatte: die Schieflage von Machtverhältnissen in der Branche. Die nicht-paritätische Verteilung von Jobs an Männer und Frauen ist einer der Gründe dafür. Es arbeiten mehr Männer in Schlüsselpositionen. 72 Prozent der Kinofilme werden von Regisseuren gemacht, so eine Studie der Filmförderungsanstalt (FFA) von 2017.

Die Geschlechterverteilung von Filmschaffenden ist ein wichtiges Thema und ein wichtiger Bestandteil der #Metoo-Debatte. An dieser Stelle aber eine Ablenkung von anderen Themen. Kaum ein Wort fällt über konkrete Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs, über den Umgang mit Gewalt am Set und über das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Die Vorwürfe der Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Demütigung, die mehrere Frauen etwa gegen den deutschen Regisseur Dieter Wedel erheben, bleiben unkommentiert. Obwohl mit Thomas Kleist der Intendant des Saarländischen Rundfunks (SR) auf der Bühne sitzt. Auch während einer Produktion des SR vor ungefähr 40 Jahren soll es zu Übergriffen durch Wedel gekommen sein.

Die Berlinale und #Metoo – das ist ein schwieriges Verhältnis. Es wurde einiges unternommen: Im Vorfeld sollen Filme von Regisseuren, die Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe begangen haben, nicht ins Programm aufgenommen worden sein. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) kündigte an, eine Anlaufstelle für Missbrauchsopfer aus der Kreativbranche finanzieren zu wollen. Die Berlinale gibt der Initiative #Speakup viel Raum, die Betroffene von sexueller Belästigung in der Filmbranche ermutigt, ihre Stimme zu erheben. Das ist sind alles gute Zeichen.

Trotzdem fehlt ein starkes, öffentliches Symbol der Solidarität mit SchauspielerInnen und anderen Frauen, die sexuelle Gewalt erfahren haben. Das traut man sich nicht. Kein schwarzer Teppich wie bei den Golden Globes. Fragen zu #Metoo an SchauspielerInnen werden von PR-Leuten auf der Berlinale schnell abgewürgt. Umstritten auch die Einladung des koreanischen Regisseurs Kim Ki-duk, gegen den ein sexueller Missbrauchsvorwurf erhoben wurde, den er selbst allerdings bestreitet.

Auch im Tipi findet die Solidaritätsbekundung nicht auf der Bühne, sondern davor statt. Viele SchauspielerInnen, RegisseurInnen, DrehbuchautorInnen, Masken- und KostümbilderInnen stehen nach der Veranstaltung beieinander, tauschen Erfahrungen aus, sind wütend. Vielleicht hätten sie auf der Bühne sitzen sollen.

Christine Stöckel

Filterblasen in der Filmpresse?

Die deutsche Filmkritik ist sich relativ einig: „Utoya 22. Juli“, der norwegische Wettbewerbsfilm über die Terroranschläge von 2011, geht für die meisten Kritikerinnen und Kritiker gar nicht. Nach der Pressevorführung war der Gesamteindruck allerdings ein anderer. Applaus und Buhrufe hielten sich die Waage. Auf der Pressekonferenz erhielt Regisseur Erik Poppe Gratulationen, meist von internationalen Kollegen. Der Film ist die erste große filmische Kontroverse der Berlinale. Jan-Philipp Kohlmann ihn gesehen – und zweifelt zwar nicht an den guten Absichten Poppes, sehr wohl aber an der filmischen Umsetzung. Hier gehts zum Steckbrief.

Fake-Film-Quiz (2)

Und weiter geht’s mit dem Fake-Film-Quiz. Gut die Hälfte der 385 Filme, die auf der Berlinale laufen, hatten jetzt Premiere. Aber nur zwei von den Filmen in der Kurzbeschreibung unten laufen auch auf der Berlinale. Welcher ist von uns erfunden?

Dikkertje Dap (Niederlande / Belgien / Deutschland 2017)

„Dikkertje Dap“ – aus einem der berühmtesten Kindergedichte der Niederlande entspinnt sich eine fantasievolle Geschichte um den Wert und den Wandel einer ungewöhnlichen Freundschaft. Dikkertjes bester Freund hat große, dunkle Augen, einen superlangen Hals und weiches, hell geflecktes Fell: Er heißt Raf, kam am selben Tag wie Dikkertje zur Welt und ist eine sprechende Giraffe. Nun werden die beiden vier Jahre alt und ihr erster Schultag steht bevor. Das zumindest hat Dikkertje versprochen. Doch in der Schule sind Tiere nicht erlaubt.

El otoño (Spanien / Portugal 2018)

Maria und Sophia werden bald 80 Jahre alt. Ihre Männer sind vor Jahren gestorben. Die beiden Schwestern haben das Alleinsein satt – und gründen gemeinsam eine WG. Schnell wird aus dem Duo ein Trio. Die quirlige Nachbarin Dana bringt Einkäufe und wäscht die Wäsche. Eines Tages erstellt Dana zwei Online-Datingprofile für die Schwestern und bekommt überraschend Antwort. Was folgt, ist ein Roadtrip in farbenprächtigen Bildern. Die drei Frauen fahren in einem limonengrünen Oldtimer ins nahe Madrid, wo zwei Rendezvous auf Maria und Sophia warten. Regisseurin Elena Barnal zeigt, dass der Herbst des Lebens noch lange nicht sein Ende bedeutet.

The Green Fog (USA / Kanda 2017)

Die Prolog von „The Green Fog“: Ein Schalter wird von „Sprechen“ auf „Zuhören“ gedreht. In einem Studiokino betrachtet ein Mann in Handschellen und von einer Waffe bedroht Bilder auf der Leinwand. Eine Landkarte ist zu sehen, ein Finger zeigt auf San Francisco. Vor einem Haus stehen Reporter, die verängstigte Bevölkerung wartet auf Lautsprechernachrichten. In grünes Licht getaucht erscheint die Golden Gate Bridge. Die Struktur des Films ist eine Hommage an Hitchcocks „Vertigo“: eine schwindelerregende Komposition vertrauter und unbekannter Film- und TV-Bilder.

Und hier die Auflösung vom ersten Fake-Film-Quiz vom Sonntag

Ein deutscher Film über sinnliches Begehren mit John Malkovich und eine Rock-Oper aus dem philippinischen Urwald? Hört sich ausgedacht an? Ist es aber nicht: „Casanovagen“ (Forum) und „Season of the Devil“ (Wettbewerb) laufen tatsächlich auf der Berlinale. In letzteren hat Jan-Philipp Kohlmann mal „reingeschaut“. Während er beim letzten Berlinale-Film des Philippinen Lav Diaz, einem achtstündigen Historienepos, noch echtes Sitzfleisch besaß, kapitulierte er diesmal nach beschämenden anderthalb Stunden. Zwar ist „Season of the Devil“, wieder ein Historienfilm über die Marcos-Diktatur, nur schlappe vier Stunden lang, aber die dauernden A-cappella-Einlagen haben ihm den letzten Nerv geraubt.

Montag, 19. 2.

Zärtlich ist die Nacht

Berlinale-Blog, Tag 5: Heute mit einem offenen Brief, lesbischen Stripperinnen aus Los Angeles, einem üblichen Verdächtigen und (fast) kostenlosen Filmen

Wir nähern uns rasant der Halbzeit der Berlinale – und da ist es natürlich höchste Zeit für einen offenen Brief. Ok, da sind wir jetzt nicht die Allerersten. Ende November wandten sich 79 Filmschaffende an die Öffentlichkeit mit dem dringenden Wunsch, „die Berlinale zu entschlacken und programmatisch zu erneuern.“

Kurze Frage: Warum eigentlich? Das thematische Durcheinander, die kaum zu unterscheidenden Sektionen, die völlig überfordernde Zahl von jährlich rund 400 Filmen, all das bietet ja auch eine große Chance. Und zwar für Filme, die erstmal etwas abseitig klingen. „Shakedown“ ist so ein Fall, eine Doku über lesbische Stripperinnen in Los Angeles Anfang der Nuller Jahre, quasi das Westcoast-Pendant zur New Yorker Ballroomszene, zu der in den letzten beiden Jahren Dokus auf der Berlinale liefen. Bisschen krude fängt der Film an. Mit grisseligen Aufnahmen, verzerrten Beats aus komischen Hinterzimmern, zerknitterten Flyern, die aussehen, als wären sie in zwei Minuten zusammenkopiert worden.

Dann entwickelt der Film einen eigenartigen Sog. Die Tänzerinnen wie Egypt und Mahogany sind Szenestars, bei ihren Auftritten werden sie von den Frauen im Publikum mit Dollarscheinen beworfen. Ronnie Ron, Stud-Lesbe und Profi am Mikro, heizt als flamboyante Gastgeberin die Party an. Und als irgendwann die Polizei den Laden hochnimmt – obwohl er die nötige Lizenz hat – will auch der letzte weiße cis-männliche Hetero auf die Barrikaden gehen. #Ungerecht!

Regisseurin Leilah Weinraub war, wie sie in dem Q&A nach der Premiere sagte, jahrelang bei den Partys mit ihrer Kamera dabei. Später betrieb sie das New Yorker Modelabel Hood by Air, das mit seinen geschlechtsneutralen Looks für Furore sorgte und das von Hiphop-Größen wie A$AP Rocky gerne getragen wird. Shakedown ist ihr Debütfilm. Und für solche Filme wurde die Berlinale quasi erfunden. Die wilde Mischung passt zu Berlin. Und Berlin steht auf solche Filme. Die Premiere von Shakedown war sofort ausverkauft, die übrigen Vorstellungen auch. In Cannes und Venedig, deren Festivals die 79 Filmschaffenden als Vorbilder für eine Berlinale nach Kosslick zitieren, da laufen solche Filme wohl kaum.

Felix Denk

Noch mehr Nachtmusik

Dieser Song, den Blumfeld auf ihrem Album Testament der Angst singen, sorgt in Christian Petzolds Wettbewerbsfilm „Transit“ für eine bewegende Szene. Georg, gespielt von Franz Rogowski, ist auf der Flucht vor den Nazis. In Marseille wartet er darauf, weiter zu kommen. Dort lernt er den Jungen Driss kennen, den Sohn eines verstorbenen Freundes. Wie Georg dem Jungen das Gute-Nachtlied vorsingen will, ist ganz großes Schauspielerkino, findet Jan-Philipp Kohlmann. Hier geht es zu seinem Steckbrief.

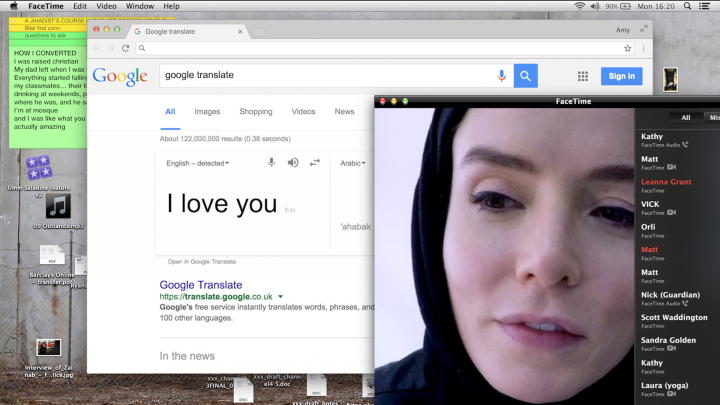

Katzen.GIFs vom Dschihadisten

Der Film Profile von Timur Bekmambetov ist gleich in zweifacher Hinsicht ungewöhnlich. Einmal thematisch. Es geht um den realen Fall einer Journalistin, die sich bei einer Recherche in einen IS-Kämpfer verliebt, mit dem sie dann zärtlich Katzen-GIFs hin- und herschickt, aber auch formal: Er spielt komplett auf einem Computerbildschirm. Und, ja, das funktioniert, findet Michael Brake. Hier geht es zu seinem Steckbrief.

Noch Platz auf dem virtuellen Kinosessel

Ist ja schön, dass auf der Berlinale so viele tolle Filme laufen. Aber was bringt mir das, wenn ich gar nicht in Berlin wohne? Wie, naja, so ziemlich alle. Oder wenn die Tickets mal wieder in Sekundenschnelle vergriffen waren? Für alle derart Gepeinigten gibt es dieses Jahr erstmals ein kleines Streamingangebot. Bis zum 28. Februar können acht Filme aus dem Berlinale-Programm bei Festival Scope für 3 Euro pro Film abgerufen werden. Allerdings nur von jeweils 300 Menschen, mehr Plätze bietet der virtuelle Kinosaal aus unerfindlichen Gründen nicht. Und auch nur von deutschen IP-Adressen (oder: und auch nur in Deutschland). Aber hey, immerhin!

Mit dabei ist unter anderem der tolle argentinische Dokumentarfilm "Theatre of War", der sich mit dem Krieg um die Falklandinseln beschäftigt – 74 Tage dauerte der Konflikt um die unwirtlichen Inseln im Südatlantik im Frühjahr 1982, über 900 Soldaten kamen ums Leben.

Man merkt, dass die argentinische Regisseurin Lola Arias aus der Kunst- und Theaterszene kommt, denn ihre Herangehensweise ist so ungewöhnlich wie aufregend: Sie hat sechs Kriegsveteranen, je drei britische und drei argentinische, mehrere Wochen zusammengebracht. Ihre Erinnerungen und Geschichten erzählen sie in perfomancehaften Situationen, mit Margaret-Thatcher-Masken, in einem Schwimmbad, nachgestellt mit Modellbaufiguren. So entstehen Bilder von künstlerischer Schönheit, wie man sie in einer Kriegsdokumentation genau nicht erwartet – und deren Wucht und Ideenreichtum zeigen, wie man "Oral History" auch anders als nach dem Prinzip "sprechende Köpfe vor dunklem Hintergrund" inszenieren kann.

Michael Brake

The Usual Suspects (2)

Die Berlinale wäre nicht die Berlinale ohne... Hong Sang-soo.

Beruf: Regisseur & Kaffeehaus-Poet des Kinos.

Auffallende Merkmale: Äußerlich ist das schwierig: Er ist Ende 50, trägt Schnurrbart, kurze graue Haare und spricht – selbst mit Mikrofon – sehr leise. Aber man weiß allerspätestens nach zwei Minuten, dass man wieder in einem seiner Filme sitzt.

Warum braucht ihn die Berlinale? Weil der Südkoreaner in jedem Jahr mindestens einen Film macht, der aus den folgenden, bestechend einfachen Zutaten besteht: einem Kaffeehaus, Männern & Frauen, Trauer & Selbstmitleid, Witz & Spott, Kino & Schauspiel sowie mindestens einer Szene, in der sich die Protagonisten mit dem Reisschnaps Soju gegenseitig unter den Tisch trinken. Sein diesjähriger Berlinale-Beitrag heißt „Grass“.

Und was sagt er selbst? „Ich stehe um vier Uhr auf und fange an, Dialoge zu schreiben. Ich weiß noch nicht, worum es gehen wird, verlasse mich ganz auf spontane Einfälle. Am Vormittag entwickle ich die Szenen mit den Schauspielern, dann drehen wir. Bei meinem neuen Film haben wir vier Tage gedreht und drei Tage geschnitten. Nach einer Woche war der Film also fertig.“

jpk

Sonntag, 18.2.

Die vielen Gesichter von M.I.A.

Berlinale-Blog, Tag 4: Heute mit einem problematischen Popstar, einem klingelnden Ovulationsassistenten und dem spannenden Comeback des fluter.de-Fake-Film-Quizzes

„Why are you a problematic popstar?“ Diese Frage stellt Regisseur Steve Loveridge zu Beginn seines Dokumentarfilms der Künstlerin Mathangi „Maya“ Arulpragasam, besser bekannt als M.I.A.. Geboren in Sri Lanka, erlebt sie als Kind den Bürgerkrieg mit, flieht als Neunjährige mit ihrer Mutter nach London während ihr Vater, Mitgründer der militanten tamilisch-separatistischen „Eelam Revolutionary Organisation of Students“ (EROS), in Sri Lanka bleibt. Jahre vergehen bis sie sich wiedersehen.

Die Aufarbeitung der eigenen Geschichte ist das Hauptthema in M.I.A.‘s künstlerischem Schaffen – eine Geschichte von Flucht, Diskriminierung und Unabhängigkeit. Sie wird zum Prototypen des aktivistischen Popstars – politisch engagiert, unbequem, aber auch oft widersprüchlich. Aber nicht die Musik, sondern der Film ist ihr erstes Medium. Sie trägt ständig eine Kamera mit sich herum, will ihr Leben zeigen als „immigrant“ in London, als Mitglied einer Familie, die durch den Bürgerkrieg in der Heimat zerrissen ist.

Steve Loveridge fügt aus den vielen Aufnahmen, die größtenteils von der Künstlerin selbst gedreht wurden, ein vielschichtiges Portrait zusammen. Man sieht eine Frau, die von der Suche nach sich selbst getrieben ist und die durch das, was sie entdeckt, manchmal schockiert ist. Die Reise nach Sri Lanka, die sie nach 16 Jahren wieder an ihren Geburtsort führt, ist ein zentraler Teil des Films sowie auch auf dem Lebensweg der Künstlerin.

Vom Kriegsflüchtling zum Popstar – klingt wie ein Märchen. Loveridges Film zeigt die Künstlerin als eine Frau, die auf der Suche nach ihrer Identität doch immer eine Idee davon hatte, wer oder was sie sein will. Kontrovers, wenn es sein muss.

Der Film zeigt auch, dass selbst Popstars, die mit Madonna und Nicky Minaj in der Halbzeitshow des Superbowls auftreten, in Amerika schnell wieder aus dem Rampenlicht verschwinden, sobald sie über unbequeme Wahrheiten sprechen – oder den Stinkefinger zeigen (der galt allerdings ihrem Ex-Lover).

Einen Stinkefinger zeigten viele Fans wiederum M.I.A., als sie Werbung für H&M machte. Fast Fashion und politisches Engagement – wie soll denn bitte das zusammengehen? Das erzählt der Film dann nicht. Ein paar mehr dieser Probleme des problematischen Popstars hätte man schon gern gesehen.

Simone Ahrweiler

Wenn der Ovulationsassistent klingelt

Der vielleicht lustigste Dialog der Berlinale 2018 geht folgendermaßen: Ein junges Paar von der Sorte, die es in Berlin zu Zehntausenden gibt, sitzt am Küchentisch, sein Handy dingelt.

Er: Lilly sagt, es ist soweit.

Sie: Wer ist Lilly?

Er: Mein Ovulationsassisent.

Sie: Aha.

Er: Du hast einen Eisprung. Jetzt. Sollen wir?

Sie: Wir essen gerade!

Man sieht: Marco (Aleksandar Radenković) hat kurz vor dem fünfjährigen Jubiläum der gemeinsamen Beziehung etwas andere Prioritäten als seine Freundin Charlie (Victoria Schulz), die im Mittelpunkt von „Rückenwind von vorn“ (Perspektive Deutsches Kino) steht. Er will Kinder und Zusammenziehen, sie nach Korea reisen und erstmal weiter als Grundschullehrerin arbeiten. Und so steht Charlie vor der großen Problematik der Mittzwanziger nach dem Studium: Gerade war noch alles möglich, plötzlich ist alles so klar. Wollen wir tanzen gehen oder für die neue Wohnung sparen? Erwachsenwerden oder noch ein wenig warten?

Das ist nicht unbedingt originell in Stoff und Message, aber Philipp Eichholtz ist ein schöner kleiner deutscher Kinofilm über die Quarterlife-Crisis der Millennials gelungen, versetzt mit einigen hübschen visuellen Ideen und Ahhh-Momenten (eine Paintballszene mit Charlies Oma und ein skurriler Roadtrip in die Slowakei), improvisierten Dialogen und tollen Darstellern wie Angelika Wallner und Daniel Zillmann. Dieser Film kommt bestimmt auch regulär ins Kino, also Augen offenhalten.

Michael Brake

„Halt die Bapp‘n“

Quarterlife-Crisis? Für Mati ist das noch ein Fremdwort. Dafür hat sie ihre ganz eigenen Probleme. Die Matura steht vor der Tür, der Umzug nach Wien zum Studium, die Eltern fahren ihre Ehe vor die Wand und ihre Position in der Motocross-Clique wird auf eine ernste Probe gestellt. Michael Brake hat „L’animale“, den Debüt-Film von Katharina Mückstein, nicht nur wegen des lakonischen Humors und des niederösterreichischen Dialekts gern gesehen. Hier unser Steckbrief.

Fake-Film-Quiz (1)

Und jetzt noch ein Comeback! Auch dieses Jahr gibt es auf unserem fluter.de-Berlinale-Blog wieder das Fake-Film-Quiz. Das ist praktisch Notwehr. Rund 400 Filme laufen jedes Jahr auf der Berlinale – und ganz ehrlich: Manche der Kurzbeschreibungen klingen erstmal ganz schön krude. Aber nur eine der drei da unten ist von uns erfunden. Welche, das verraten wir am Dienstag!

All my fearless Donkeys (von Alberto Ruiz Diaz, Uruguay 2018)

Diego lebt mit 92 Jahren auf einem Bauernhof in der Pampa, den er ein Leben lang bewirtschaftet hat. Als sein Bruder stirbt, reist der Alte allein mit einem Esel-Track nach Montevideo, um als einziger Angehöriger das Erbe anzutreten. Altmeister Ruiz Diaz filmt diese Reise als Kaleidoskop der Erinnerungen an die Geschichte seines Landes.

Season of the Devil (von Lav Diaz, Philippinen 2018)

Ende der Siebzigerjahre unterdrückt eine militaristische Bürgerwehr ein abgelegenes Dorf im Urwald. Die unerschrockene Ärztin Lorena eröffnet eine Armenklinik und verschwindet kurze Zeit später spurlos. Regisseur Lav Diaz nennt seinen vierstündigen Film eine philippinische Rockoper, auch die Songs hat er selbst geschrieben.

Casanovagen (von Luise Donschen, Deutschland 2018)

Ein Mönch, eine Sexarbeiterin, ein Evolutionsbiologe bei der Arbeit, junge Erwachsene in einer Bar und John Malkovich als Casanova: mal fiktional, mal dokumentarisch nähert sich dieser Debütfilm Fragen nach Körperlichkeit und Begehren.

Und hier noch die AGBs zum Fake-Film-Quiz: Wer googelt, riskiert den Spaß am Raten.

Titelbild: Cinereach

Samstag, 17.2.

Vorsicht, Genitalpanik!

Berlinale-Blog, Tag 3: Heute geht’s ans Eingemachte, aber nur zwei Minuten lang. Wir treffen einen üblichen Verdächtigen und eine Lektion in Geschichtspolitik gibt’s obendrein

Ziemlich ungemütlich ging es bei den Aktionen von Valie Export immer schon zu. Die feministische Medien- und Performancekünstlerin rollte sich mal auf der Documenta nackt über Glasscherben, ein andermal peitschte sie ihr Publikum aus und dann wieder ließ sie sich öffentlich ein Strumpfband auf den Oberschenkel tätowieren. Wenn sie nicht ihren damaligen Partner, den Künstler Peter Weibel, an der Leine durch Wien führte, stellte sie sich mit einem vor ihren nackten Oberkörper gespannten, an einen Fernseher erinnernden Kasten in die Fußgängerzone. In dem konnten Passanten die Brüste der Künstlerin für ein paar Sekunden begrabschen.

Dieses „Tapp und Tastkino“ ist wohl ihr bekanntestes Werk – und heute, wo sich alle Welt um Machtgefälle zwischen den Geschlechtern im Allgemeinen und sexuellen Missbrauch in der Filmbranche im Speziellen die Köpfe heiß reden, nicht weniger radikal als 1968, als Valie Export diese Aktion zum ersten Mal in Wien aufführte. Damals wollte die Künstlerin die Filmwirklichkeit in die reale Welt erweitern. Die Männer, die sonst im Dunkel des Kinos die Frauen auf der Leinwand quasi beherrschten, sollten sich mit der echten Frau auseinandersetzen. Und die schaut dann eben auch zurück.

Eine nur zweiminütige Filmaufzeichnung des „Tapp und Tastkinos“, längst ein Klassiker der Performance-Kunst, läuft heute im Arsenal zusammen mit anderen Kurzfilmen aus dem Jahr 1968, die die ästhetischen Strategien der Filmemacher in diesem gesellschaftlichen Umbruchsjahr reflektieren. 1968 war ja auch ein filmischer Aufbruch. Immerhin erzwang damals eine Bande ungehobelter junger Leute den Abbruch des Festivals in Cannes (unter ihnen Jean-Luc Godard und François Truffaut). Mehr Valie Export auf der Berlinale gibt es am Dienstag, da ist sie nämlich in der Audi-Lounge zu Gast und spricht mit Deutschlandfunk Kultur über ihre Arbeit. . (ab 14 Uhr)

Felix Denk

Fake News, 1986

Auch schon ein paar Tage her, aber wieder verstörend aktuell ist der Skandal um Kurt Waldheim. Als der Österreicher 1986 als Kandidat zur Bundespräsidentschaftswahl antrat, kam heraus, dass er in der Nazi-Zeit im Reiterkorps SA war – was erstaunlich viele seiner Landsleute nicht groß störte. Er gewann die Wahl. In Ruth Beckmanns Kompilationsfilm „Waldheims Walzer“ wird die Geschichte aus der persönlichen Sicht der Regisseurin erzählt und in einen größeren geschichtspolitischen Zusammenhang gestellt. Jan-Philipp Kohlmann hat den Film gesehen – und viel darüber gelernt, wie sich in kontroversen Debatten die politischen Diskurse verschieben können. Hier geht’s zum Steckbrief.

Tipp- und Tastaturkino

Es wird sicher mal was schiefgehen bei der Berlinale, ein Filmvorführgerät wird streiken, der Ton mal nicht synchron sein, das VIP-Catering kalt sein, der Sekt bei der Premierenparty schal oder ein Kino überbucht. Aber eines wird sicherlich nicht passieren: dass im Presse-Schreibraum die Tastaturen ausgehen. Dafür ist gesorgt.

(mbr)

The Usual Suspects #1

Die Berlinale wäre nicht die Berlinale ohne.... Willem Dafoe.

Beruf: Schauspieler. Chamäleon. Die Brücke zwischen Hollywood und Independent-Kino.

Auffallende Merkmale: Das zerknautschte Gesicht, die stechenden Augen, der drahtige und knochige Körper. Mit dem er alles spielen kann: Gangster, Banker, Cops, Psychologen. Oder auch Jesus, wenn's sein muss.

Warum braucht ihn die Berlinale? Um ihm in diesem Jahr den Goldenen Ehrenbären zu verleihen. Willem Dafoe ist die Sektion „Hommage“ gewidmet. 10 seiner weit mehr als 100 Filme laufen zu diesem Anlass auf der Berlinale: von „To live and die in L.A.“ (1985) über „Platoon“ bis hin zu „Antichrist“ (2009). Für seinen neuen Film „The Florida Project“ (ab März im Kino) ist er in diesem Jahr auch für den Oscar nominiert. Well deserved.

Und was sagt er selbst? „Meine Filme erinnern mich an die Phasen meines Lebens: was mich beschäftigt hat, in wen ich gerade verliebt war, welche Kleidung ich getragen hab. Ich sehe mir meine alten Filme an, um mich zu erinnern.“

(jpk)

Filme, in denen Busse fahren

Gestern war die Premiere von „303“ im Haus der Kulturen der Welt, dem Eröffnungsfilm der Sektion Generation in dem schönen Saal des Haus der Kulturen der Welt. (Interview mit Hans Weingartner siehe Blog von gestern). Es geht um Jule und Jan, um die Liebe und ihre (Un-)Möglichkeit im Spätkapitalismus. Es wird ziemlich viel geredet. Der heimliche Star des Films sagt dagegen nichts. Er ist nämlich ein Camping-Bus. Chassis von Mercedes, Model O 303, Aufbau von Hymer. Da merkt man wieder mal: Gute Filme werden mit guten Bussen noch besser. Zum Beispiel...

... wenn ’s rasant wird: In „Speed“ darf der Linienbus, in dem eine Bombe versteckt ist, nicht langsamer als 50 Meilen werden.

... wenn Weltflucht gefragt ist: Was wäre der schweigsame Dichter Paterson in Jim Jarmuschs gleichnamigen Film ohne sein Notizbuch, in das er auf dem Fahrersitz seines 23er-Linienbusses vor dem Antritt seiner Schicht ein paar Gedanken und Gedichte schreibt.

... wenn es um Gerechtigkeit geht: Rosa Parks blieb sitzen. Und zwar da, wo eigentlich nur die Weißen sitzen durften. Mit ihrem Bus-Boykott im Jahre 1956 wurde sie zur Ikone der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Für die Verfilmung „The Rosa Parks Story“ bekam Angela Bassett in der Hauptrolle in den NAACP-Award als beste Hauptdarstellerin.

... wenn die Party startet: Ziemlich weit aus ihrer Comfort zone, den Clubs von Sydney, düsen die drei Drag Queens Bernadette, Mitzi und Felicia mit ihrem silbernen Schulbus in „Priscilla Queen of the Dessert“ durch die Wüste Australiens.

... wenn man irgendwie anders als die Anderen drauf ist: Im Kiffer-Klassiker Cheech & Chong ist Cheech der Schulbus-Fahrer (für die Eltern eine schreckliche Vorstellung). In seiner Freizeit kurvt er mit seinem Bong-Buddy Chong meist mit einem grünen Bus durch die kalifornischen Berge.

Felix Denk

Freitag, 16.2.

Liebe, Hass und haarige Helden

Berlinale-Blog, Tag 2: Wir sprechen mit Hans Weingartner über seinen Film „303“, rappen über Wes Andersons „Isle of Dogs“ und werfen einen modepolitischen Blick auf den roten Teppich

Mit dem Film „303“ eröffnet am Freitag die Sektion „Generation“ auf der Berlinale, die einen ganz speziellen Blick auf junge Stoffe und junge Menschen pflegt. Regisseur Hans Weingartner über den Kapitalismus und seine Tücken, die Klischees in Liebesfilmen, die Selbstfindungsprobleme der Generation Z – und seinen alten Campingbus

fluter.de: Herr Weingartner, in Ihrem Film „303“ fahren Jule und Jan mit einem alten Campingbus von Berlin aus in den Süden. Daraus entwickelt sich Freundschaft, später so etwas wie Liebe. Warum ist Ihr Film ein Roadmovie geworden? Die beiden hätten sich ja auch in einem Café in Neukölln kennenlernen können.

Weil der Bus – übrigens mein eigener – eine Raumkapsel bildet. Das Unterwegssein schafft eine ganz eigene Welt. Die Zwänge des Alltags spielen keine Rolle mehr. Du kannst frei über Gott und die Welt diskutieren. Man unterhält sich einfach anders als in einem Café oder in einer WG-Küche.

Jule und Jan sind zwei Mittzwanziger. Die Figuren in Ihren Filmen „Die fetten Jahre sind vorbei“ (2004) oder „Das weiße Rauschen“ (2001) waren es auch. Warum immer dieses Alter?

Die Antwort ist in diesem Fall einfach. Ich habe mit dem Drehbuch angefangen, da war ich selbst noch 27 und hab mich dann mit dem Buch an der Filmhochschule beworben. Dann war ich 15, vielleicht sogar 20 Jahre nicht in der Lage, das Drehbuch zu Ende zu schreiben. Es ist brutal schwer, so lange Dialoge wie in „303“ zu verfassen, die natürlich klingen.

„303“ ist ein Dialogfilm, ähnlich wie die „Before Sunset“-Filme von Richard Linklater. Die Protagonisten lernen durchs Reden viel über sich und den anderen.

Damit das funktioniert, habe ich zwei Jahre lang gecastet. Ich habe mir 100 bis 200 Schauspieler in verschiedenen Kombinationen angesehen. Mala Emde und Anton Spieker – die beiden sind es am Ende geworden – verstanden als wenige die Figuren und die Dialoge. Das war mir wichtig. In Liebesfilmen gibt es oft dramatische Ein-Satz-Sätze wie „Ich liebe dich einfach nicht mehr!“. In meinem Film ist das anders, hier führen Jule und Jan längere Debatten über die Vereinzelungsstrategie im Kapitalismus und zwischenmenschliche Biochemie. Um das authentisch mit den Themen Partnerschaft und Liebe zu verbinden, müssen die Schauspieler verstehen, was sie sagen. Und viel proben.

Jule und Jan sind eher skeptisch der Liebe gegenüber, wie kommt das?

Zumindest der ewigen. Wir haben vor dem Film viele Mittzwanziger befragt. Wir haben gefragt, ob sie eine Beziehung haben, wann sie das letzte Mal verliebt waren, woran sie merken, dass sie verliebt sind, ob sie an die ewige Liebe glauben – übrigens zu 80 Prozent „Nein“. Die glauben noch an die Liebe, aber nicht mehr an die ewige, und vor allem, dass man sich trennen sollte, wenn es nicht mehr passt, wenn man sich nur noch hasst. Das ist doch ein riesiger Fortschritt!

Was meinen Sie damit?

Wir müssen uns mit dem Thema Liebe neu auseinandersetzen. Und mit den alten Beziehungsmodellen. Paare reden in Filmen oft so poetisch oder käuen die immer gleichen Liebesklischees wieder: Man sieht sich, man streitet sich, man bleibt für immer zusammen, Hochzeit, für immer glücklich. Das ist ja das, wovon 99 Prozent der Menschen träumen. Und woher haben die Leute diesen Schwachsinn – aus Hollywoodfilmen! Aber in der Realität funktioniert’s so ja nicht.

„303“ ist Ihr erster Liebesfilm.

Ja, komplett.

Wie funktioniert Liebe in Ihrem Film?

Es wird viel über Beziehungen gesprochen, über den Unterschied zwischen sexueller Attraktion und Seelenverwandtschaft. Auch in diesem Film gibt es Streit, aber er bestimmt nicht die Dramaturgie der Geschichte. Er sorgt für Nähe, dafür, dass sich die Charaktere einschätzen können. Entsteht daraus Liebe? Der Film lässt das weitgehend offen. Er gibt keine Antworten, er stellt vielmehr Fragen: Wie ist mein Verhältnis zur Monogamie? Suche ich einen Partner, mit dem ich ewig zusammen bin?

Ihr Film läuft auf der Berlinale in der Sektion „Generation“. Was macht die Generation in „303“ aus?

Ich habe letztens mal gegoogelt. Es gibt jetzt schon die Generation Z – das sind die totalen Instagram-Fanatiker. Und es gibt die Generation Y, das wären wohl meine Protagonisten. Bei jetzigen Mittzwanzigern geht es anscheinend viel darum, sich selbst finden zu müssen. Es gibt keine eindeutigen Vorgaben mehr von Großeltern oder Eltern. So im Sinne von: Meine Eltern waren Nazis, ich lehne mich gegen sie auf. Ich bin Punk oder Anti-Establishment. Mit dieser Unsicherheit umzugehen, sich selbst zu definieren, das überlasse ich ganz den Figuren, ich definiere die Generation nicht.

Christine Stöckel

Aufmarsch der Freizeitsoldaten

Selbstfindung scheint bei Peter Švrček kein Thema mehr, als rechtsnationalistischer Vorsitzender der militaristischen Jugendorganisation „Slovenski Branci“ offenbart er im Film „When the war comes“ ein bedrückend geschlossenes Weltbild. Für ihn sind Flüchtlinge eine Gefahr, ein Krieg nicht unwahrscheinlich. Daher versucht die Organisation Rekruten anzuheuern, um die "slowakischen Werte" zu schützen. Christine Stöckel hat den brisanten Dokumentarfilm gesehen – und war nicht über alle Regieentscheidungen von Jan Gebert glücklich. Hier geht’s zum Steckbrief.

Voll von gestern

Roter Teppich hin oder her, die großen Stars gestern waren eindeutig Rex, King, Duke, Boss und Chief. Die fünf vierbeinigen Hauptdarsteller aus Wes Andersons Animationsfilm „Isle of Dogs“ müssen manche haarige Situation meistern. Welche, das hat unser rappender Rezensent Damian Correa hier mal zusammengereimt:

Bei der Pressekonferenz zum Film redete vor allem einer: Regisseur Wes Anderson. Selbst als Koyu Rankin, der japanische Sprecher von Hauptfigur Atari (der übrigens seinen 11. Geburtstag feierte, was für ein unvergesslicher Geburtstag ist das bitte?), gefragt wurde, übernahm Wes Anderson den größten Teil der Antwort. Einmal aber stahl ihm Bryan Cranston, der im Film den Hund „Chief“ spricht, die Show: Er würde gern die Bedeutung von Stille für Cranstons Schauspiel verstehen, fragte ein Journalist. Cranston antwortete lautlos. Seine Lippen bewegten sich, doch kein Ton kam heraus. Der Journalist schrieb trotzdem fleißig mit.

(mbr)

Nahaufnahme auf den roten Teppich

Und dann war da noch die Eröffnungsgala, bei der mehr als sonst die Looks der Frauen im Vordergrund standen. Wie oft wurde als Protestzeichen gegen sexuelle Gewalt schwarz getragen? Senta Berger kam jedenfalls ganz in schwarz, Toni Garrn ganz in weiß. Tilda Swinton in schwarz-weiß. #MeToo auf der Berlinale? Ja, aber. Einen einheitlichen Soli-Dresscode – wie etwa bei den Golden Globes – gab es nicht.

Auch wenn die ganz große Geste fehlte, ging es in fast jedem Interview um #MeToo. Immerhin ist die Berlinale das erste große Festival seit den Harvey Weinstein-Enthüllungen. Dieter Kosslick verzichtete auf seinen roten Schal und wählte stattdessen einen schwarzen. Anna Brüggemann, die unter „#nobodysdoll“ zu einer selbstbestimmten Spielart der Schönheit auf dem Red Carpet aufrief, kam in Turnschuhen. Alina Levshin und Lavinia Wilson trugen Highheels und ebenfalls den „#nobodysdoll“-Button.

Von den internationalen Stars stammten bis auf Helen Mirren fast alle aus Wes Andersons Eröffnungsfilm „Isle of Dogs“: Jeff Goldblum, Liev Schreiber, Bryan Cranston, Greta Gerwig und Bill Murray, der, sobald das Wort #MeToo im Interview auch nur fiel, Reißaus nahm. Und dann war da natürlich noch Tilda Swinton, denn die ist immer da, und in diesem Jahr fand sie: „#MeToo ist sicherlich eine wichtige Debatte und es ist gut und richtig, dass wir sie führen, aber es ist nicht die einzige, und wir sollten andere Themen nicht vergessen. Wir schicken Leute weg, die kein Zuhause haben.“

Politisch wurde es auch auf der Eröffnungsfeier immer wieder. „Männer und Frauen in einem Raum, wir trau’n uns was!“, eröffnete wie Anke Engelke den Abend. Kulturstaatssekretärin Monika Grütters erinnerte an Marlene Dietrich, die damals im Hosenanzug ein neues Frauenbild propagierte. Es sei nun an der Zeit, „time’s up“, betonte Grütters, während der Applaus immer schwächer wurde.

Simone Ahrweiler

Donnerstag, 15.2.

Rot, schwarz oder grau?

Heute startet die 68. Berlinale. Wie wird das Festival mit #MeToo umgehen? Was geht auf dem Teppich ab? Und welche Farbe hat der nun? Tag 1 unseres Berlinale-Blogs

Auf den Potsdamer Platz ist gerade der rote Teppich ausgerollt. Ja, der rote. Schwarz, wie die Schauspielerin Claudia Eisinger in einer Petition an Festival-Chef Dieter Kosslick forderte, die in Windeseile 21.000 Unterschriften sammelte, wird er doch nicht. Eisinger wollte damit gegen Sexismus in der Filmbranche protestieren. Gestern ging kurzzeitig das Gerücht um, es könnte sogar ein grauer Teppich werden. Aber das waren dann doch nur die Schutzfolien. Die 68. Berlinale hatte noch nicht begonnen, da hat sie mit #metoo schon ihr zentrales Thema gefunden.

Mehr als ein Stück Stoff war er ja schon immer, der rote Teppich. Wer auf ihm geht, steht im Mittelpunkt – aber eben nicht mehr über den Dingen. Aktuell ist er der Schauplatz eines Kulturkampfs. Hier finde ein absurdes Defilee überholter Geschlechterrollen statt, kritisiert die Schauspielerin Anna Brüggemann mit ihrer #nobodysdoll-Initiative, die dem alljährlichen Aufmarsch auf High Heels etwas entgegensetzen will.

Wie wird es also dieses Jahr laufen? Wie bei den Verleihung der Golden Globes Anfang Januar? Da kamen viele Stars in Schwarz, aus Solidarität mit den Opfern sexuellen Missbrauchs in der Filmbranche. Oder wie beim Deutschen Fernsehpreis vor drei Wochen, wo kein Wort zum Thema zu hören war, obwohl mit Dieter Wedel ein prominentes Fernsehgesicht schwer belastet wird. Stattdessen steppte die Moderatorin Barbara Schöneberger eine Showeinlage mit fastnackten Tänzerinnen in Bananenröckchen.

Sicher ist: Wenn es heute Abend mit Wes Andersons Animationsfilm „Isle of Dogs“ losgeht, wird eine aufregende, streitbare Berlinale beginnen – in der es längst nicht nur um die Filme geht, sondern um die Branche insgesamt.

Übertragen wird die Gala ab 19.20 auf 3Sat, Hardliner können aber schon ab 17.15 Uhr den Stream der Berlinale gucken.

Felix Denk

Und jetzt ein bisschen Publikumsbeschimpfung

Knapp 500.000 Kinobesucher kamen im letzten Jahr zur Berlinale, um sich mehrstündige untertitelte Dokus über die griechische Wirtschaftskrise oder queere Vampirfilme aus Neuseeland anzuschauen und zahlreiche weitere Werke, die es größtenteils nie ins reguläre Kinoprogramm schaffen. Das wird in diesem Jahr nicht anders sein. Die Berlinale ist eben ein „Publikumsfestival“, wie Dieter Kosslick gern betont.

Aber wer oder was ist eigentlich das Publikum? Lässt es sich bestimmen, warum manche Filme zu einem „Publikumserfolg“ werden – und andere nicht? Die „Woche der Kritik“, organisiert vom Verband der deutschen Filmkritik, gehört nicht zur Berlinale, begleitet sie aber seit einigen Jahren mit einem filmpolitischen Gegenprogramm, das auch den Klischee-Begriffen des Festivals auf den Grund gehen soll. „Malen nach Zahlen? Über Ideen vom Publikum und ihre Auswirkungen auf das Kino“ heißt die Veranstaltung am Vorabend der Berlinale und der Ort ist gut gewählt: ein Zirkuszelt auf dem Tempelhofer Feld, beides – sowohl der Zirkus als auch das Flugfeld – Orte, an denen eine besondere Form von Öffentlichkeit verhandelt wird.

Auf dem Podium sitzen Maria Köpf aus der Filmförderung (Hamburg), der Regisseur Stephan Wagner, der Kinobetreiber Christian Bräuer (Yorck-Kinos Berlin) und die Produzentin und Filmhochschul-Dozentin Anna de Paoli. Schnell zeigt sich, dass je nach Zusammenhang mal von einer statistischen Menge (etwa: 4,75 Millionen Zuschauer sahen 2017 „Fack ju Göthe 3“), mal von einer konkreten Person („Ein Zuschauer sagte zu mir...“) und mal von einer imaginierten Größe („Das Publikum geht ins Kino, um zu träumen“) gesprochen wird. Im kreativen Schaffensprozess denke man automatisch an die Wirkung auf „den Zuschauer“ – aber da könne man nur von sich selbst ausgehen, sagt Anna de Paoli als Filmschaffende. In einer Schnellfragerunde ist man sich jedenfalls einig, dass „das Publikum“ klug und neugierig sei. Dafür, dass von Kritikern geliebte Filme an der Kinokasse scheitern, müssen also andere verantwortlich sein.

Frédéric Jaeger moderiert die Debatte und würde sie nicht veranstalten, wenn er damit so schnell einverstanden wäre. „Als Kritiker bin ich vom Publikum regelmäßig enttäuscht“, sagt er zu Beginn mit kalkuliertem Pathos. „Weil es nicht zahlreich in die Filme geht, die mir wichtig sind.“ Ein Anstoß für die Debatte ist für ihn vor allem eine neue Leitlinie für die Filmförderung in Deutschland: Filme, die Fördermittel von der eminent wichtigen Filmförderungsanstalt des Bundes (FFA) erhalten, sollen nun „die Erwartungen des Publikums erfüllen“ und ein „Potential von mindestens 250.000 Besuchern“ aufweisen. Das klingt in der Tat alarmierend: Laut Jaeger erreichen 90 Prozent der deutschen Filme nicht solche Zuschauerzahlen, darunter hochgelobte Festivalerfolge wie der letztjährige Cannes-Film „Western“ von Valeska Grisebach (30.000 Zuschauer). Ohne Filmförderung sind Filme in Deutschland quasi nicht finanzierbar.

Als belastbare Vorstellung vom Publikum bleiben von diesem Abend vor allem diese ernüchternden Zahlen hängen. In Frankreich, sagt die Festivalmacherin Marie-Pierre Duhamel auf dem zweiten Podium des Abends, hätte es aufgrund solcher Beschlüsse Demonstrationen gegeben und der zuständige Minister hätte einpacken können. Ach, Frankreich.

Die Woche der Kritik findet noch bis zum 22. Februar statt. Jeden Tag ab 20 Uhr laufen ein oder zwei Filme, anschließend wird über sie diskutiert.

Jan-Philipp Kohlmann

Reißschwenk in die Paparazzigasse

Dass die Berlinale beginnt, sieht auch daran, dass die Leitern da sind. In einer kleinen Seitenstraße neben dem Hyatt-Hotel am Potsdamer Platz stehen sie bereit, mit Fahrradschlössern an den Absperrungen befestigt. Es ist die Paparazzigasse, denn von hier starten schwere Limousinen, um mehr oder weniger berühmte Filmstars vom Hotel abzuholen, selbst wenn es nur zum knapp hundert Meter entfernten Berlinale-Palast/Roten Teppich geht. Die Leitern sind für die Pressefotografen da, um sie herum schart sich das Fußvolk, Autogrammjäger, die teilweise stundenlang in der Kälte ausharren. Als Donnerstagmittag die ersten Autos bereit stehen, sind schon viele Menschen da.

(mbr)

Für fluter.de sind auf der Berlinale 2018 unterwegs: Simone Ahrweiler, Chrisine Stöckel, Jan-Philipp Kohlmann, Michael Brake und Felix Denk. Hier lest ihr den ganzen Blog vom letzten Jahr.