Durststrecke

Mit dem Wasserkanister in die Wüste – wie die „Border Angels“ an der Grenze zwischen den USA und Mexiko illegale Einwanderer vor dem Verdursten retten

Die Temperaturen an der Grenze zwischen Mexiko und Kalifornien steigen im Sommer auf über 45 Grad. Ein paar Dornenbüsche liefern den einzigen Schatten in der Steinwüste. Trotzdem machen sich jedes Jahr Hunderttausende auf einen beschwerlichen Weg: von Mexiko, Mittel- und sogar Südamerika nach Norden. Oft unterschätzen sie die Gefahren der Reise. Eine simple Idee jedoch rettet Leben: Freiwillige Helfer aus San Diego deponieren Wasserkanister in der Wüste.

Die Klimaanlage läuft auf Hochtouren, draußen steigen die Temperaturen. Die Fahrt im verstaubten Minivan von Enrique Morones führt aus der US-amerikanischen Großstadt San Diego hinaus in ödes, hügeliges Niemandsland. Der Asphalt flimmert, auf dem Seitenstreifen des Freeways stehen in regelmäßigen Abständen die Fahrzeuge der Grenzschutzpolizei. Enrique, ein kräftiger Mittfünfziger in Jeans, Sweatshirt und Wanderschuhen, biegt ab auf eine Seitenstraße. „Noch zehn Minuten bis zur Grenze“, erklärt er den freiwilligen Helfern im Auto – sie alle sind jetzt Aktivisten seiner Organisation „Border Angels“. Sie bringen Wasser in die Wüste – für all die Flüchtlinge, die illegal die Grenze überqueren.

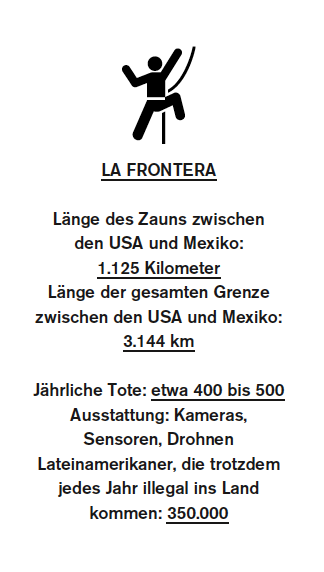

Die Politikstudentin Cynthia Randolph hilft Morones zum dritten Mal. „Ich kann mir jetzt vorstellen, was die Immigranten durchmachen. Sie sind mindestens drei Tage unterwegs, verlieren da draußen langsam das Bewusstsein.“ Letztes Jahr haben laut US-Grenzschutz über 450.000 Immigranten ohne Papiere versucht, die Grenze zu überqueren. Viele schaffen es, aber regelmäßig finden Grenzbeamte in der Wüste auch tote Menschen, die kein Glück hatten. Flüchtlinge, die es zwar geschafft haben, den Grenzzaun mit seinen Signalanlagen zu überwinden, die aber anschlie- ßend beim Marsch durch die Wüste gestorben sind.

Ryan Simon ist Ernährungswissenschaftler, er ist zum ersten Mal mit den Border Angels unterwegs. „Erst heute habe ich erfahren, dass jeden Tag zwei Menschen bei dem Versuch, in die USA zu kommen, sterben. Hoffentlich helfen wir mit dem Wasser, dass ein paar mehr überleben.“ Wir stehen an der Grenze, einer scheinbar endlosen, über vier Meter hohen Wand aus zusammengeschweißten Metallplatten. Enrique biegt ab auf den holprigen Sandweg, der parallel dazu verläuft, dann hält er an, alle öffnen die Türen.

Heiße Luft wie aus einem Backofen nimmt uns den Atem. Enrique warnt vor Schlangen, Skorpionen und Spinnen, während wir Wasserkanister aus dem Auto heben und sie unter der gnadenlosen Sonne in den mickrigen Schatten von Dornenbüschen und Felsen tragen. Nach fünf Minuten sind wir durchgeschwitzt, nach einer Viertelstunde erschöpft. „Es ist sehr leicht, hier zu sterben“, sagt Enrique.

Er hat viele Immigranten gefragt, warum sie trotz der Gefahren den Weg durch die Wüste wählen. „Die meisten haben so große Hoffnungen, es ist ihnen das Risiko wert. Und wenn sie hören, dass jemand gestorben ist, sagen sie: Er war nicht vorsichtig genug.“ Er steckt einen langen Stab mit einer kleinen roten Fahne neben das Depot – das Zeichen, dass hier Wasser ist. Mehrere Dutzend dieser Stationen werden regelmäßig mit Wasser bestückt.

Doch es gibt auch Aktivistengruppen wie das „Minuteman Project“, die an den Stationen auf Einwanderer warten, sie einkreisen, die Polizei verständigen und warten, bis die Unglücklichen festgenommen werden. Enrique hat sie sogar im Verdacht, Wasserkanister zu zerstören. „Wir finden regelmäßig Behälter, die mit Messern aufgeschlitzt wurden. Wenn die Menschen hier durstig ankommen, sind die Kanister leer. Ihre Hoffnung war vergebens, und sie müssen ohne Wasser weitergehen.“ Er deutet auf ein Stück Stoff hinter dem Felsen – der Ärmel eines Anoraks, daneben ein pinkfarbener Kinderrucksack und ein paar Meter weiter ein löchriger Strumpf. Überreste einer Gruppe auf der Durchreise.Ein Wagen der Grenzpatrouille fährt im Schritttempo auf uns zu und hält an. Der Uniformierte am Steuer winkt Enrique zu sich. Sie sprechen ein paar Minuten miteinander, dann verschwindet das Auto in einer Staubwolke. Die Border Angels haben nach Jahren der Lobbyarbeit ein Abkommen mit den Grenzern. Die erlauben die Depots und lassen sogar Einwanderer, die dort ihre Wasserflaschen füllen, in Ruhe.

Ryan drängelt, die letzten Wasserkanister aus dem Auto zu holen. Er trägt zwei in jeder Hand. Seine Haare kleben an der Stirn. Sein T-Shirt ist völlig durchnässt. „Der Gedanke, dass eine Person dieses Wasser findet und wir dadurch vielleicht ein Leben retten können, ist einfach sehr befriedigend.“ Wenig später sitzen wir wieder im Auto bei laufender Klimaanlage. Enrique verspricht, an der nächsten Tankstelle zu halten. „Gute Arbeit! Ihr habt ein Eis verdient!“ Wir bedanken uns, freuen uns aber vor allem auf eins: frisches, kühles Wasser.

Fotos: Mark Ralston/AFP/Getty, Fabio Cuttica/laif