„Karl May war ein Influencer seiner Zeit“

Warum sind in Deutschland noch immer so viele Menschen von Karl May fasziniert? Ein Gespräch mit Enis Maci und Mazlum Nergiz, die lange gar nichts mit dem Autor anfangen konnten und dann auf einmal sehr viel

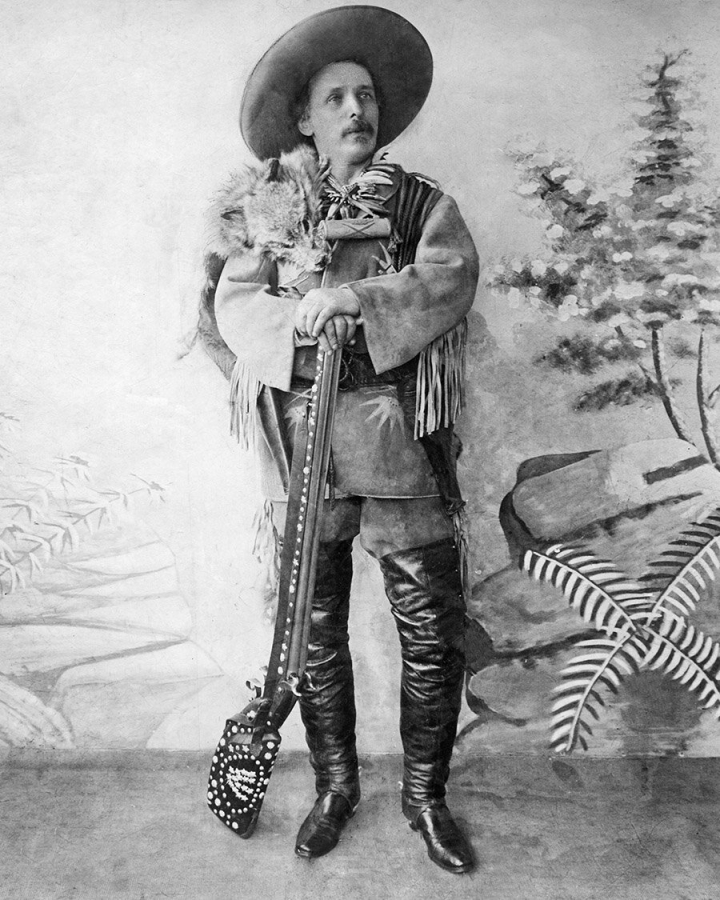

Der Schriftsteller Karl May (1842–1912) ist umstritten: Einerseits reproduzieren seine Bücher Klischees über amerikanische Indigene, den Nahen Osten und den Balkan. Andererseits ist er seit Ende des 19. Jahrhunderts einer der meistgelesenen deutschsprachigen Schriftsteller, mit denen viele Menschen hierzulande ihre Kindheit verbracht haben. Die Autor*innen Enis Maci und Mazlum Nergiz haben May erst als Erwachsene kennengelernt – und entdeckt, dass einige seiner Schauplätze sich mit ihren Biografien kreuzen.

fluter.de: In eurem Buch erzählt ihr, dass Karl May in eurer Kindheit keine Rolle spielte. Jetzt habt ihr mit Anfang 30 ein Theaterstück und einen begleitenden Essay über ihn geschrieben. Was war der Auslöser?

Mazlum Nergiz: Enis hatte mir um Weihnachten 2016 vom Cover des Magazins der Deutschen Bahn erzählt. Der Schauspieler Wotan Wilke Möhring war darauf als Old Shatterhand verkleidet abgebildet. Es ging um ein Remake von „Winnetou“ (der dreiteilige Fernsehfilm „Winnetou – der Mythos lebt“ lief um Weihnachten 2016 auf RTL, Anm. d. Red.).

Enis Maci: Vorher hatte ich zwar von Karl May gehört, wusste, dass es Winnetou gibt und May ein ominöses Buch geschrieben hat, das in Albanien spielt, aber mehr nicht. Dann kam dieses Cover mit dem Titel „Jeder Mann braucht einen Blutsbruder“. Das war der Anfang unserer Recherche und von allem, was folgte: Wir haben das Karl-May-Museum in Radebeul besucht, waren bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg und an den Originalschauplätzen der Winnetou-Filme in Kroatien.

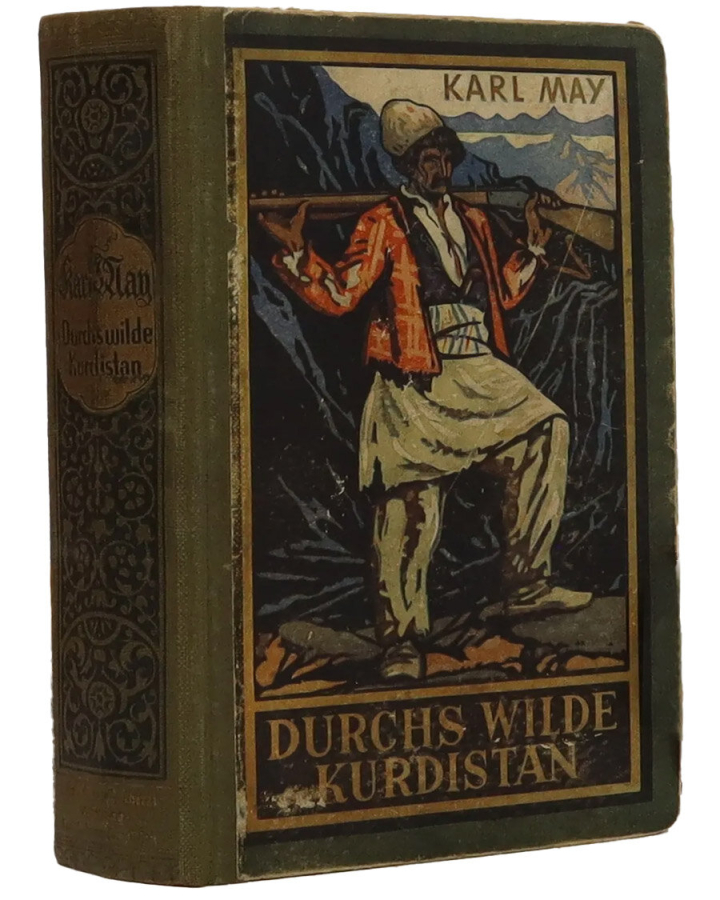

Mazlum Nergiz: Mit Beginn dieser Recherche habe ich mich zum ersten Mal bewusst mit seinen Texten und den Karl-May-Verfilmungen auseinandergesetzt. Für mich war May am Anfang selbst eine Projektionsfläche. Ich wusste, dass er sich mit dem „wilden Kurdistan“ beschäftigt hat, dass Jesiden auftauchen …

Enis Maci: … dass Leute ihre Kinder seinetwegen als Indigene verkleiden.

Mazlum Nergiz: Als wir einmal begriffen hatten, was für ein großes Themennetz sich um Karl May spannt, wurde es interessant. Wir beschlossen, unsere eigene Landkarte zu zeichnen.

Enis Maci: Das Buch erzählt gewissermaßen die Geschichte davon, wie wir an dem Thema hängen bleiben. Im Theaterstück geht es dagegen mehr ums Hochstapeln an sich. Denn May war ja selbst ein Hochstapler, frei nach dem Motto: Wenn ich meine eigene Geschichte nur oft und laut genug erzähle, dann wird sie wahr. Er wollte ein anderer werden. Eigentlich ist er bitterarm aufgewachsen, war kleinkriminell und kam mehrmals ins Gefängnis (Karl May beging als junger Mann, nachdem ihm wegen einer Kleinigkeit die Lehrerlaubnis entzogen worden war, Diebstähle und Betrügereien, wegen denen er insgesamt fast acht Jahre in Haft saß, Anm. d. Red.). Daraus hat er sein Erzählprinzip entwickelt. Dass er immer weiter log, brachte ihn ganz nach oben.

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Diskussionen, unter anderem über Rassismus und Frauenfeindlichkeit in Karl Mays Werk. Die einen verteidigen ihn, die anderen wollen nicht, dass seine Bücher weiter gelesen werden. Wie seid ihr mit der Lektüre umgegangen?

Enis Maci: Je länger wir gesprochen und geschrieben haben und ins Denken gekommen sind, desto mehr wurde May auch zu einem Gegenstand unseres Lebens. Wir konnten ihm dadurch unmöglich nur ablehnend gegenüberstehen. Was das konkret Politische angeht, haben sich unsere Standpunkte durch die Arbeit eigentlich nicht verändert. Dazu, welche kulturellen Praktiken aus der Karl-May-Rezeption in Deutschland entstanden sind, also dass sich Kinder als Indigene verkleiden zum Beispiel, oder zu seinen rassistischen Ressentiments. Aber natürlich ist er eine faszinierende Figur, an der man viel deutsche, europäische und Klassen-Geschichte ablesen kann. Natürlich musste ich ihn am Ende auch ein bisschen lieben.

May schreibt über die Blutsbruderschaft von einem deutschen Abenteurer und einem Indigenen, über Länder der arabischen Welt, sogar über Südamerika. Wie gut wusste er Bescheid?

Enis Maci: Am Anfang dachte ich: Karl May, das ist schlecht recherchierter Kolonialkitsch, der die Indigenen Amerikas durch hohle Projektion überhöht und verächtlich ist gegenüber dem sogenannten Orient. Natürlich ist es komplizierter. Gerade in seiner Recherche war May sehr genau. Seine Ressentiments gegenüber verschiedenen Personengruppen können auch als Konsequenz seines Quellenstudiums begriffen werden. Was ihn nicht von seiner Verantwortung entbindet. Allerdings kannte er die Orte, von denen er schrieb, nur aus Quellen. An den meisten ist er nie gewesen. Wenn wir ihn sprechen hören, etwa von den deutschen Siedlern in Amerika oder von den Armeniern oder Jesiden, dann hören wir auch das deutsche Kaiserreich sprechen, dessen Spuren wiederum bis in unsere Zeit reichen.

Mazlum Nergiz: Er hat sich wirklich stapelweise Bücher, wissenschaftliche Aufsätze, Enzyklopädien, Landkarten nach Radebeul, wo er wohnte, schicken lassen und sehr genau ethnografische Bücher studiert und sie teilweise wortgenau in seine Romane eingebunden. Er hat sich zumindest im „Orientzyklus“ nicht die Mühe gemacht, die historischen Ereignisse zu fiktionalisieren, zum Beispiel den Teil über die Unterdrückung der jesidischen Kurden.

In eurem Essay erwähnt ihr, dass May einerseits gegen die Armenier*innen hetzte und sich andererseits mit den Jesid*innen überidentifizierte. Wie kam es zu diesen extremen Haltungen?

Mazlum Nergiz: May hört durch sein wissenschaftlich-ethnografisches Selbststudium plötzlich von dem Volk der Jesiden und ihrer brutalen Unterdrückung. Er war davon so berührt und emotionalisiert, dass er es sich zum Auftrag machte, sich mit seinen Abenteuerromanen für die Sache der Jesiden einzusetzen. Gleichzeitig hat er zu einer Zeit geschrieben, in der in Deutschland ein extrem armenienfeindlicher Diskurs stattfand. Diesen Diskurs hat er wiederum in seinen Romanen regelrecht nachgemacht. Deswegen gibt es auch diese von Ressentiments getränkten Äußerungen über die Armenier.

Enis Maci: Mays Ansatz war immer ein naiver. Er war einer, der sich selbst nach Jahrzehnten des Erfolgs als Underdog betrachtete. Als läse er von den Jesiden und dächte sich: Die sind Underdogs genauso wie ich, darüber schreibe ich. Es gab da eine seltsame Sympathie. Eigentlich hat das nichts zu tun mit dem Kampf, den er selbst in der Gesellschaft ausgefochten hat. Aber in seinen Werken kommt es irgendwie doch zusammen. May hat Geschichten erzählt, mit denen man in andere Welten reisen kann, in denen es keinen Staat, keine Lohnarbeit, keine aktiv handelnden Frauen und so weiter gibt. Diese Geschichten sind aber gleichzeitig eingebettet in Landschaften, die von Gewalt, kolonial geprägten Grenzziehungen und Genozid geschändet waren.

Mazlum Nergiz: Er verließ damit die bürgerliche Ordnung, ohne sie zu verletzen.

Auch bei den Geschichten über Winnetou und Old Shatterhand?

Mazlum Nergiz: In der Konstruktion der Indigenen ist er seiner Harmoniesucht verfallen. Die Beziehung zwischen Winnetou und Old Shatterhand ist geprägt von Brüderlichkeit und Aufopferungsbereitschaft: Die ehrlichen Weißen und die edlen Ureinwohner vereinigt im Kampf gegen die Bösen, Geldgierigen unter den Kolonialisten …

Enis Maci: Er ersetzte den Genozid an den Ureinwohnern in Nordamerika durch diese Koalition, die es nie gab. Es gibt in seinen Texten ausgewählte Bösewichte und demgegenüber viele ehrenwerte Siedler, die nur ein gutes Leben wollen. Damit machte sich der Sachse May auf perfide Art den amerikanischen Traum zu eigen.

Mazlum Nergiz: Es ist interessant zu beobachten, wo er in seinem Quellenstudium akkurat blieb und wo er in die komplette Fiktion und fast schon in eine Gegenwirklichkeit und Gegendarstellung abdriftete.

Was ist nach all der Recherche eure Antwort auf die Frage, warum Karl Mays Bücher heutzutage immer noch gelesen werden?

Enis Maci: Seit Generationen lesen Menschen diese Bücher in ihrer Kindheit und geben sie wiederum an ihre Kinder weiter. Die kindliche Begeisterung ist einer der Gründe.

Mazlum Nergiz: Außerdem ist Karl May eine Art Meme, das in unserer Gesellschaft durch die Relektüre, aber auch durch neue Filme wie den mit Wotan Wilke Möhring konstant reproduziert wird. Aber ein Hauptgrund für den Erfolg von Karl May ist in unseren Augen die Faszination daran, ein anderer werden zu wollen und zu sein. Dieses erzählerische und psychologische Element bei May ist unglaublich gegenwärtig. Auf eine Art war er ein Influencer seiner Zeit.

Das Buch: „Karl May“ von Enis Maci und Mazlum Nergiz ist in der Edition Suhrkamp erschienen.

Das Stück „Karl May“ läuft an der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz.

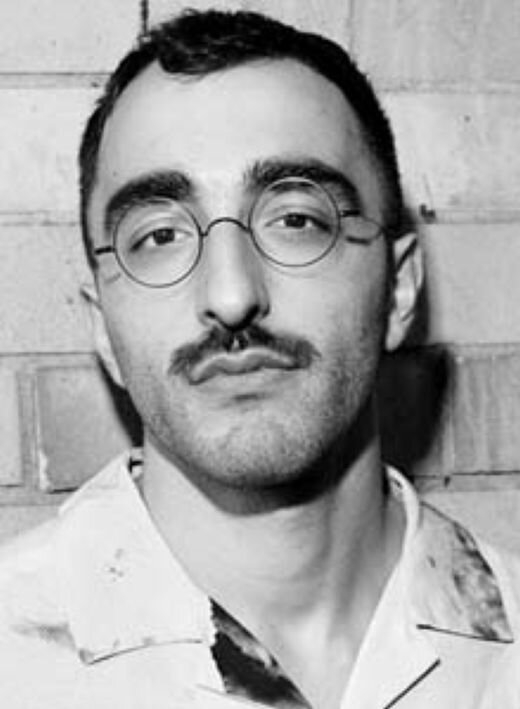

Enis Maci, Jahrgang 1993, ist Essayistin und Dramatikerin.

Mazlum Nergiz, Jahrgang 1991, arbeitet als Autor und Theatermacher.

Titelbild: Wassili Franko; Portraits: Max Zerrhan

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.