Manchmal fehlt sie so

Was Pressefreiheit bedeutet, wird besonders klar, wenn sie verletzt wird. Eine Rückschau von den alten Griechen über die Französische Revolution bis zur „Spiegel“-Affäre

Am 7. Januar 2015 stürmen zwei bewaffnete Männer die Redaktionskonferenz des Satiremagazins „Charlie Hebdo“ in Paris und richten ein Massaker an. Es gibt eine internationale Welle von Trauer- und Solidaritätsbekundungen für die Opfer. „Je suis Charlie“, die Losung der Bewegung, ist eine Verneigung vor den Ermordeten – und ein Bekenntnis zur Freiheit der Presse.

Dem Rausch der Massenkundgebung folgt allerdings auch bald der Kater. Als die amerikanische Sektion des Autorenverbandes PEN „Charlie Hebdo“ einige Monate später mit einem Preis für Meinungsfreiheit auszeichnet, empört sich eine Reihe renommierter Schriftsteller: „Charlie Hebdo“ beleidige mit seinen islamkritischen Beiträgen einen Teil der französischen Gesellschaft, der ohnehin an den Rand gedrängt werde.

Keiner dieser klugen Köpfe schrie nach Zensur. Aber doch ging es um die Frage, was in welcher Form veröffentlicht werden darf – oder eben nicht. Aber: Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über die Freiheit der Presse reden?

Nicht viele Begriffe finden sich in der 1948 verfassten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in dem ein Jahr später formulierten Grundgesetz so oft wie die Begriffe „frei“ und „Freiheit“. Und in beiden Dokumenten wird explizit die Freiheit der Meinung und die der Medien beziehungsweise Presse festgeschrieben.

Der Konflikt um freie Meinungsäußerung und ihre Reglementierung, sprich Zensur, ist jahrtausendealt. Nicht selten, so wie bei „Charlie Hebdo“, ging es dabei um Religionskritik hier und religiöse Verletztheit dort. Manchmal werden die Kritiker mundtot gemacht. Das geht mit physischer Gewalt. Es geht aber auch mit juristischer.

Im Griechenland der Antike, der Wiege der Demokratie, gab es Redefreiheit, nun ja, nicht für Frauen, nicht für Sklaven, aber immerhin für männliche Bürger. Im 5. Jahrhundert vor Christus allerdings wurde in Athen ein Verbot blasphemischer Werke eingeführt – und durchgesetzt. 411 v. Chr. entschied der Areopag als oberste Gerichtsbarkeit, die Bücher des Sophisten Protagoras zu verbrennen und den Autor zu verbannen. Der Philosoph war zu der Einsicht gekommen, er könne unmöglich wissen, ob die Götter existieren oder nicht.

Gut 2.000 Jahre später, im Jahr 1644, nahm der britische Dichter und Denker John Milton auf ebendiesen Fall von Zensur Bezug, als er mit seiner Rede „Areopagitica“ einen heute als wegweisend geltenden Appell für die Pressefreiheit formulierte. Seinerzeit ging es darum, die sogenannte Vorzensur abzuschaffen, die der Staat ausübte, indem er Presseerzeugnisse gar nicht erst zuließ. Milton hatte nicht unmittelbar Erfolg, es dauerte noch ein halbes Jahrhundert, bis die „Licensing Order“ nicht mehr erneuert und somit dieses Instrument der Kontrolle abgeschafft wurde.

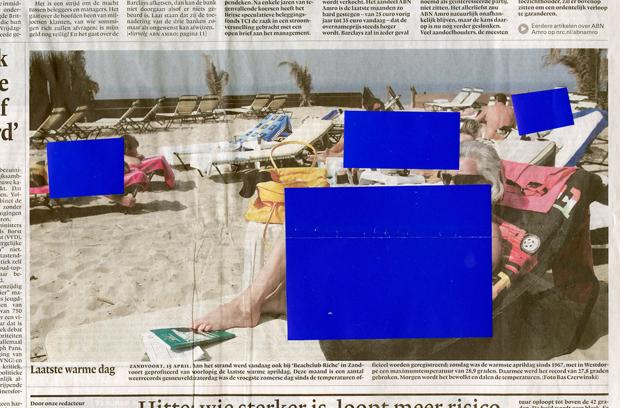

Fast ein Jahrhundert später schrieb Frankreich im Zuge der Revolution und der Erklärung der Menschenrechte von 1789 die Freiheit der Presse explizit fest. Auch in den Vereinigten Staaten wurde 1791 im Ersten Zusatzartikel zur Verfassung ausdrücklich formuliert, dass jegliche Gesetzgebung verboten ist, die die Pressefreiheit einschränkt.

Im deutschen Sprachraum begann mit der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert das Kräftemessen zwischen denen, die zensieren – in diesem Falle Kirche und Krone –, und denen, die ihre Meinungen und Erkenntnisse verbreiten wollten. Je mehr in den folgenden Jahrhunderten gedruckt und je mobiler die Gesellschaft samt einem expandierenden Postverkehr wurde, desto schwieriger gestaltete sich die Kontrolle der Druckerzeugnisse. Die Kleinstaaterei im Deutschen Bund machte es andererseits auch nicht eben einfacher, die Pressefreiheit verbindlich festzuschreiben. Erst nachdem es mit dem Deutschen Reich ein stabiles nationalstaatliches Gebilde gab, wurde 1874 die Pressefreiheit im Reichspressegesetz formuliert. Doch die Staatsmacht behielt sich vor, restriktiv einzugreifen.

Die Weimarer Republik garantierte in ihrer Verfassung die Pressefreiheit, aber in der Praxis blieben die alten obrigkeitsgläubigen Tendenzen. Was sich unter anderem in einem auch international für Aufsehen sorgenden Prozess gegen das Wochenblatt „Weltbühne“ und seinen Herausgeber Carl von Ossietzky zeigte. Dabei ging es um den Vorwurf des Landesverrats und des Verrats militärischer Geheimnisse. Nach 1933 machten die Nationalsozialisten mit der Gleichschaltung der Gesellschaft im Ganzen auch jeglicher Pressefreiheit den Garaus.

In der Bundesrepublik wurde die Pressefreiheit 1949 im Grundgesetz verankert. In der DDR gab es de facto Zensur. Die hieß zwar nicht so, aber Veröffentlichungen waren nur mit Lizenzen und Druckgenehmigungen möglich, die von staatlichen Instanzen erteilt wurden.

In Artikel 5 des Grundgesetzes steht: „Eine Zensur findet nicht statt.“ Doch eine staatliche Gewalt, die sich angegriffen fühlt, der eine Veröffentlichung nicht passt, hat andere Möglichkeiten, ihre Muskeln spielen zu lassen. Zum Beispiel mit dem Vorwurf des Landes- oder Geheimnisverrats, wie es in der Bundesrepublik bei den Affären um das Magazin „Der Spiegel“ 1962 sowie das Magazin „Cicero“ gut vier Jahrzehnte später der Fall war.

Pressefreiheit ist ein Recht. Aber auch eine Pflicht. Wer Informationen und Meinungen verbreitet, muss sich fragen, wie gewissenhaft er seiner Arbeit nachgeht. Was ist, wenn man als Journalist von einem Skandal weiß, aber überzeugt ist, dass der Verantwortliche Gutes im Sinn hat, und man ihn nicht zu Fall bringen will? Was, wenn man – wie die Zeichner von „Charlie Hebdo“ – sich selbst mit einer Veröffentlichung in Gefahr bringt? Zensur ist auch etwas, das jeder in seinem Kopf hat – als vorauseilenden Gehorsam.

Und Freiheit ist eine Zumutung, die man aushalten muss. Die Voltaire-Biografin Evelyn Beatrice Hall hat eine Maxime des französischen Aufklärers einmal so zusammengefasst: „Ich bin nicht einverstanden mit dem, was Sie sagen, aber ich werde bis zum Tod alles dafür geben, dass Sie es sagen dürfen.“

Pressefreiheit fängt ganz klein an, das hat Katrin Weber-Klüver während ihres Volontariats bei einer Regionalzeitung erfahren. Sie schrieb eine Glosse über ein Richtfest, die einen Anzeigenboykott des Bauunternehmens nach sich zog. Was der sehr alte Chefredakteur mit dem sehr trockenen Hinweis kommentierte, sie solle einfach ihre Arbeit weitermachen, die würden schon wieder ankommen. Und so war es dann auch.