Wenn der Vater fremd wird

Erst unzertrennlich, dann fremd: Warum sich das Verhältnis zwischen Vätern und Töchtern in der Pubertät oft so stark ändert, hat Mareike Nieberding in ihrem Buch „Ach, Papa“ aufgeschrieben

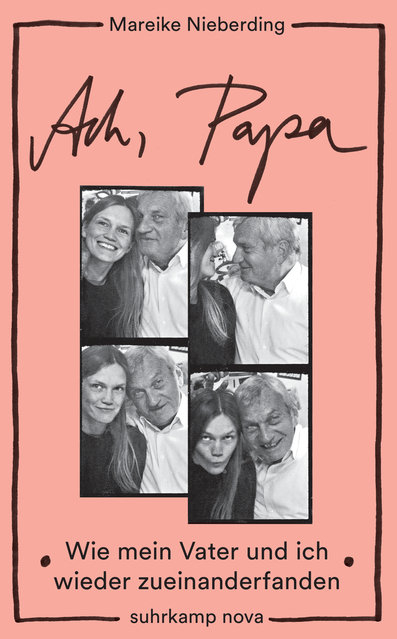

Mareike Nieberding ist Journalistin, Aktivistin und Tochter. Über Letzteres hat sie ein Buch geschrieben. „Ach, Papa“ (Suhrkamp Nova) umkreist das Verhältnis zu jemandem, der einem über die Jahre fremdgeworden ist. Deutschlandweit bekannt wurde die gebürtige Niedersächsin, als sie vergangenes Jahr DEMO gründete, eine Jugendbewegung, die zum politischen Engagement aufruft. Derzeit schreibt sie an ihrem zweiten Buch, einer politischen Streitschrift. Gerade ist sie nach München gezogen.

fluter.de: Gut fünf Monate nach der Wahl wird langsam klar, wie es mit der Regierung in Deutschland weitergeht. Wie geht es weiter mit Ihrer Jugendbewegung?

Nieberding: Gerade befindet sich DEMO ein wenig im Dornröschenschlaf. Dieses total größenwahnsinnige Projekt war schon sehr auf die Bundestagswahl zugeschnitten, danach sind alle Beteiligten erst mal vor Erschöpfung zusammengebrochen. Aber keine Sorge, DEMO wird wieder aufgeweckt werden. 2018 ist in Bayern Landtagswahl.

Was war Ihr schlimmster Moment, den Sie bislang im Zusammenhang mit DEMO erlebt haben?

Das Müßige der alltäglichen politischen Arbeit. Immer dieses Diskutieren, immer dieses „die Leute mitnehmen“. Vor allem die Selbstzweifel. Bist du verrückt geworden, dachte ich, so was ins Internet zu stellen? Man ist so daran gewöhnt, alles Mögliche in die Welt zu blasen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken.

Jetzt haben Sie etwas anderes in die Welt geblasen: Im Januar erschien Ihr erstes Buch „Ach, Papa!“. Dort schreiben Sie: „Heimat ist ein Ort, an dem man nicht fremd wird, egal wie fremd man sich fühlt.“ Deutschland bekommt jetzt sogar ein Heimatministerium. Auch Ihrem Vater ist Heimat sehr wichtig. Hat der Begriff für Sie und ihn unterschiedliche Bedeutungen?

Ich denke schon. Heimat wird man nicht los. Wie sehr ich mich auch dagegen wehre, ich gehöre für immer in dieses wenig glamouröse Dorf in Niedersachsen. Trotzdem hatte ich schon so viele „Zuhauses“, weil ich an so vielen Orten gelebt habe. Mein Vater hingegen ist tief verwurzelt. Sein Studium in Freiburg hat er abgebrochen, um seinem sterbenden Vater beizustehen und sich um fünf kleine Geschwister zu kümmern. Für ihn bedeutet Heimat Verantwortung.

Erklären Sie uns doch noch mal den Begriff des Papakinds.

Wenn man sich wehtut und als Erstes zu Papa rennt, dann ist man vielleicht ein Papakind. Mein Verhältnis zu meinem Vater hat sich in der Pubertät radikal verändert. Auf einmal waren Mama und ich auf der einen Seite, wir Frauen. Und die Männer, mein Papa und meine kleinen Brüder, auf der anderen.

Warum?

Weil es so vieler Erklärungen bedarf. Plötzlich spielt Geschlecht eine Rolle, Sexualität, es entsteht Scham. Das müsste nicht sein, wenn wir in puncto Gleichberechtigung weiter wären.

Sprachlosigkeit zwischen Vätern und Töchtern scheint eher die Regel zu sein als die Ausnahme. Glauben Sie, dass die aktuelle #MeToo-Debatte daran etwas ändern wird

Auf jeden Fall. Als mein Vater den Facebook-Post gelesen hat, in dem ich von meinen Erfahrungen mit sexueller Gewalt berichtete, war er geschockt. Ich hoffe, dass #MeToo Einfluss darauf nimmt, wie wir in Zukunft miteinander umgehen. Das gilt natürlich auch für Väter und ihre Töchter.

Ihre Mutter ist Geschichtslehrerin, „keine radikale Feministin, aber eine emanzipierte Frau“, wie Sie schreiben. Ihr Vater liest die „Bild“-Zeitung.

Ich würde meinen Vater nicht als unpolitisch bezeichnen, er politisiert nur nicht immer alles. Bei mir zu Hause wurde oft über Politik gesprochen. Meine Mama und ich diskutieren gerne, mein Vater ist eher harmoniebedürftig. Dass er die „Bild“-Zeitung liest, fand ich als Kind cool wegen der Witze und Horoskope. Später nicht mehr. Mein Vater findet die Lektüre aber unterhaltsam und hält sich selbst für reflektiert genug, um das einordnen zu können.

Wissen Sie, wen Ihr Vater bei der Bundestagswahl gewählt hat?

Ja.

Mal angenommen, es wäre eine Partei, die Sie gefährlich finden: Wo endet für Sie Toleranz?

Dort, wo Menschen ungerecht behandelt werden. Für mich stellt sich die Frage: Was kann man als Tochter ertragen? Mein Papa hat über die Jahre einiges dazugelernt. Ich glaube Kinder sind sowas wie ein Korrektiv von unten. Mit Kindern kann man sich nicht so leicht in seinen Überzeugungen einhegen. Mein Vater hätte zu seiner Studienzeit bestimmt von „Schwuchteln“ gesprochen. Ich habe viele schwule Freunde, die er kennt und mag. Ihm würde dieses Wort sicher nicht mehr über die Lippen gehen. Wenn er AfD gewählt hätte – hat er nicht – würde es mir allerdings sehr schwer fallen, damit konstruktiv umzugehen.

In der Logik der Geschichte müssten es eigentlich andersrum sein: Ihr Vater ist Jahrgang 1956, also beinahe Generation 68, er sollte der Aktivist sein, seine Tochter hingegen Angehörige der Generation Y oder Maybe, dem Klischee nach eine Politikverdrossene. Wie hat er auf DEMO reagiert?

Das fand er super. Anders als die Buchidee, da musste er erst mal schlucken, nach dem Motto „Warum tust du mir das an?“. Für mich war das schlimm, weil ich dachte, das bricht ihm das Genick. Schon bald aber hat meine Mama von einer Veränderung an ihm erzählt. Plötzlich wollte er oft darüber reden und hat das als Chance begriffen, etwas Neues aufzubauen.

Vergessen wir mal die Floskel, dass er bestimmt stolz auf Sie ist – wie hat sich das Verhältnis zu Ihrem Vater geändert?

Dieses „Wir haben wieder zusammengefunden“ kommt mir zu optimistisch vor. Eher würde ich sagen, dass wir uns wiedergefunden haben. Wir werden nie wieder so sein wie früher, und das ist in Ordnung. Was ich gelernt habe, ist, dass eine Beziehung Rituale braucht – wir mussten uns erstmal wieder aneinander gewöhnen. Mittlerweile sehe ich meine Eltern als Individuen, als die Menschen, die sie sind, und nicht mehr so sehr als Mama und Papa. Das merke ich an Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wenn ich Papa heute anrufe, frage ich nicht mehr „Was gibt’s Neues?“, sondern „Wie geht es dir?“.

Der Lektüre nach zu urteilen, ist Ihr Vater einer, der Zugang zu seinen Gefühlen hat. Im Buch heißt es: „Er sagt als Einziger in unserer Familie ‚Ich liebe dich’.“

Mein Papa war immer ein sehr sichtbarer, aktiver Vater, was ja damals nicht selbstverständlich war. Es gibt unzählige Fotos von ihm, wie er mit uns auf dem Spielteppich liegt und den achtunddreißigsten Turm baut. Obwohl er ausgesprochen sensibel ist, sagt er oft nicht, wenn es ihm nicht gut geht.

Ihr neuer Freund war letztlich der Auslöser für Ihr Buch, weil er nicht aufhörte, nach Ihrer Vaterbeziehung zu fragen. Ihnen zufolge sind beide „Alpha-Softies“. Was meinen Sie damit?

Eine Empfindsamkeit, die nicht im Widerspruch steht zu einer starken Persönlichkeit. Soft heißt nicht unbedingt schwach. Im Gegenteil: Schwächezeigen als Stärke.

Sie haben sich verlobt und wünschen sich, auch das steht in ihrem Buch, bald eigene Kinder. Wie wären Sie gerne als Mutter?

Puh! Eine coole, liebevolle, lässige, großzügige Mutter, die sich nicht verrückt machen lässt von all den Erwartungen, die mit dem Muttersein einhergehen. Ich wünsche mir ein Urvertrauen in meine eigenen Fähigkeiten. Vor allem wäre ich gerne eine gerechte Mutter.

Wie, glauben Sie, wird sich Ihr Vater als Opa schlagen?

Da kann ich nur mutmaßen, weil ich ihn selten zusammen mit kleinen Kindern sehe. Ich bin mir allerdings sicher: sehr gut.

Titelbild: privat

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.