Ziemlich treffend

Immer nach Schießereien mit vielen Toten wird in den USA über schärfere Waffengesetze diskutiert. Doch es ändert sich nichts. Jetzt gibt es ein Onlinegame, das den tödlichen Stillstand der politischen Debatte satirisch auf den Punkt bringt

Du hast erstmal nur zwei Tasten: T für denken („think“) und P für beten („pray“). Im Hintergrund tickt die Uhr, und auf einer Karte der Vereinigten Staaten werden der Reihe nach an verschiedenen Orten die schwerwiegendsten Fälle von Waffenmissbrauch eingeblendet, die sich in den vergangenen Jahren in dem Land ereignet haben. Darunter ist die erschreckende Anzahl von Menschen verzeichnet, die dabei ums Leben gekommen sind. Oft handelt es sich um eine zweistellige Zahl.

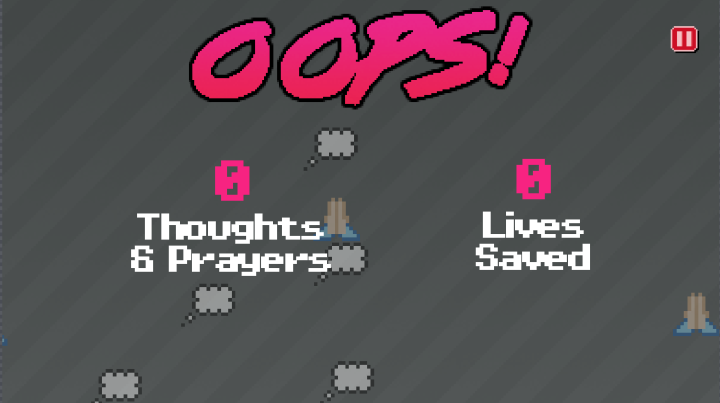

Nun bist du als User gefordert. Du sollst weitere Amokläufe und Schießereien verhindern. Eigentlich. Denn: Drückst du „T“ steigt nur eine kleine Comic-Denkwolke auf, drückst du „P“, fliegt eine kleine Rakete mit deiner Fürbitte in den Himmel. Ansonsten passiert: nichts. Die Uhr tickt, die Schießereien gehen weiter, Menschen kommen ums Leben. Nach dem „Game over“ bekommt der Spieler angezeigt, wie viele Menschenleben er mit seinen Gedanken und Gebeten gerettet hat: 0.

Nach Massenmorden wie dem in einem Nachtclub der LGBT-Community in Orlando sind „Thoughts“ und „Prayers“ Begriffe, mit denen sich Politiker und Bürger ein ums andere Mal halfen, um in Reden, Statements und Hashtags ihrer Anteilnahme Ausdruck zu verleihen – nach der Formel: „Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen, wir beten für sie.“ Das Spiel „Thoughts and Prayers“ macht indessen mit einfachsten Mitteln deutlich: Gedanken und Gebete reichen nicht, um das Problem zu lösen. Das in Amerika verfassungsmäßig gesicherte Recht eines jeden Erwachsenen, eine Waffe zu tragen, wird immer wieder missbraucht. Hunderte Menschen mussten dafür ihr Leben lassen. Müsste man nicht also ebendieses Recht einschränken und neue Waffengesetze erlassen?

Ja, müsste man. So sehen das jedenfalls viele Politiker, meist von der Demokratischen Partei, die dann auch immer wieder Entwürfe für ein strikteres Waffengesetz vorlegen – und damit regelmäßig scheitern. Auch das spiegelt das Spiel „Thoughts and Prayers“ wider. Denn neben „T“ und „P“ erscheint nach einigen Sekunden, in denen das Spiel bereits läuft und die Uhr tickt, noch ein dritter Button, auf dem steht „Verbiete den Verkauf von Angriffswaffen“. Jedoch: Wer diesen Knopf drückt, wird in Form von Texteinblendungen umgehend konfrontiert mit den immer ähnlich lautenden Entgegnungen jener Politiker, die unbeirrt für ein liberales Waffengesetz eintreten – und die oft zur Republikanischen Partei gehören. „Das ist unamerikanisch.“ „Schwach!“ „Dafür bekommt Ihr nicht unsere Stimmen.“ Und falls mal ein Politiker der Republikaner mit einer Verschärfung der Waffengesetze liebäugeln sollte, erinnert ihn „Thoughts and Prayers“ an die politischen Spielregeln: „Denk dran, du bist abhängig von den Spenden der NRA.“ Das ist die Abkürzung für National Rifle Association, der in den USA sehr mächtigen Waffenlobby-Organisation.

Mike Lacher gehört zu der Gruppe von Spieleentwicklern der Firma „Everyday Arcade“, die das Online-Spiel programmiert haben. Er sagt, dass der Massenmord in Orlando und die Reaktionen darauf den Anstoß gegeben haben, „Thoughts and Prayers“ zu entwickeln – um den Menschen vor Augen zu halten, wie ineffektiv die Debatte um eine Verschärfung der Waffengesetze ist. Und wie groß die Frustration vieler Menschen in den USA ist, dass die Politik nicht endlich etwas unternimmt, um das Töten zu beenden.

Vielleicht hat dieses Spiel dazu beigetragen, dass nun offenbar doch neuer Schwung in die festgefahrene Debatte kommt. Etwa 200 Abgeordnete und Senatoren der Demokratischen Partei sind im Kongress am Mittwoch den 22. Juni in einen Sitzstreik getreten, den sie erst aufgeben wollen, wenn über ein schärferes Waffengesetz abgestimmt wird. Die Mehrheitsfraktion der Republikaner widersetzt sich dem vehement. Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, erklärte: „Was die Demokraten hier machen, ist eine Publicity-Nummer.“ Nach seiner Auffassung habe in Orlando radikal-militanter Islamismus die Hauptrolle gespielt und keinesfalls ein angeblich zu einfacher Zugang zu Waffen.

Am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) haben die Republikaner dann beschlossen, die Sitzung bis Juli zu vertagen. Die Politiker der Demokraten blieben zwar auch danach im Sitzungssaal, werden dort aber vermutlich nicht bis zu einer Abstimmung ausharren. Auch wenn jetzt mit härteren politischen und symbolischen Bandagen gekämpft wird, bleiben die Argumente doch die gleichen. Ob wirklich Bewegung in die inhaltlich festgefahrene politische Debatte kommt, bleibt abzuwarten.