Narcos Paraguay

Präsidenten mit kiloweise Koks, Abgeordnete, die Drogenschmuggler decken, Grenzen, an denen Waffen gehandelt werden: Paraguay schreibt ein Drehbuch, das Netflix zu abgedreht wäre

Im Herzen Südamerikas sieht es idyllisch aus: rote Erde, sanfte Hügel, riesige Sojafelder unter Schäfchenwolken. Doch hinter der ländlichen Fassade Paraguays tobt ein Krieg, in dem schwere Limousinen am helllichten Tag mit Panzerfäusten zerlegt werden, in dem Schmuggler zum Präsidenten aufsteigen und Drogenbosse im Gefängnis Pressekonferenzen abhalten.

Paraguay ist der größte Marihuanaproduzent Südamerikas und inzwischen einer der wichtigsten Umschlagplätze für Kokain. Nach Schätzungen der paraguayischen Anti-Drogen-Behörde SENAD werden jährlich 1,5 Milliarden US-Dollar mit Drogen erwirtschaftet – mit dabei sind Verbrechersyndikate aus aller Welt: Chinesen, Russen, Italiener, Araber, vor allem aber Brasilianer, die um die Kontrolle der wichtigsten Schmuggelrouten im Nachbarland kämpfen. Mal geht es dabei um Drogen, mal um Waffen. 2017 verdreifachten sich plötzlich die legalen Waffenexporte der USA nach Paraguay – viele der Waffen tauchten anschließend in den Favelas von Rio und São Paulo wieder auf.

Den Grundstein für einen korrupten Beutestaat legte bereits der Diktator Alfredo Stroessner. Nachdem er sich 1954 an die Macht geputscht hatte, begünstigte er seine Minister aus der Colorado-Partei und die Generäle der Streitkräfte – und erkaufte sich so deren Loyalität. Damals hatte der Reichtum, der verteilt wurde, zwei Quellen: Landbesitz und Schmuggelrouten, zunächst vor allem für Alkohol und Zigaretten. Obwohl die Regierung in den USA von Stroessners Machenschaften wusste, wurde der Diktator aufgrund seiner antikommunistischen Haltung weiter unterstützt.

Bis heute ist die Grenzregion zwischen Argentinien, Brasilien und Paraguay ein Paradies für Produktpiraten und Schmuggler

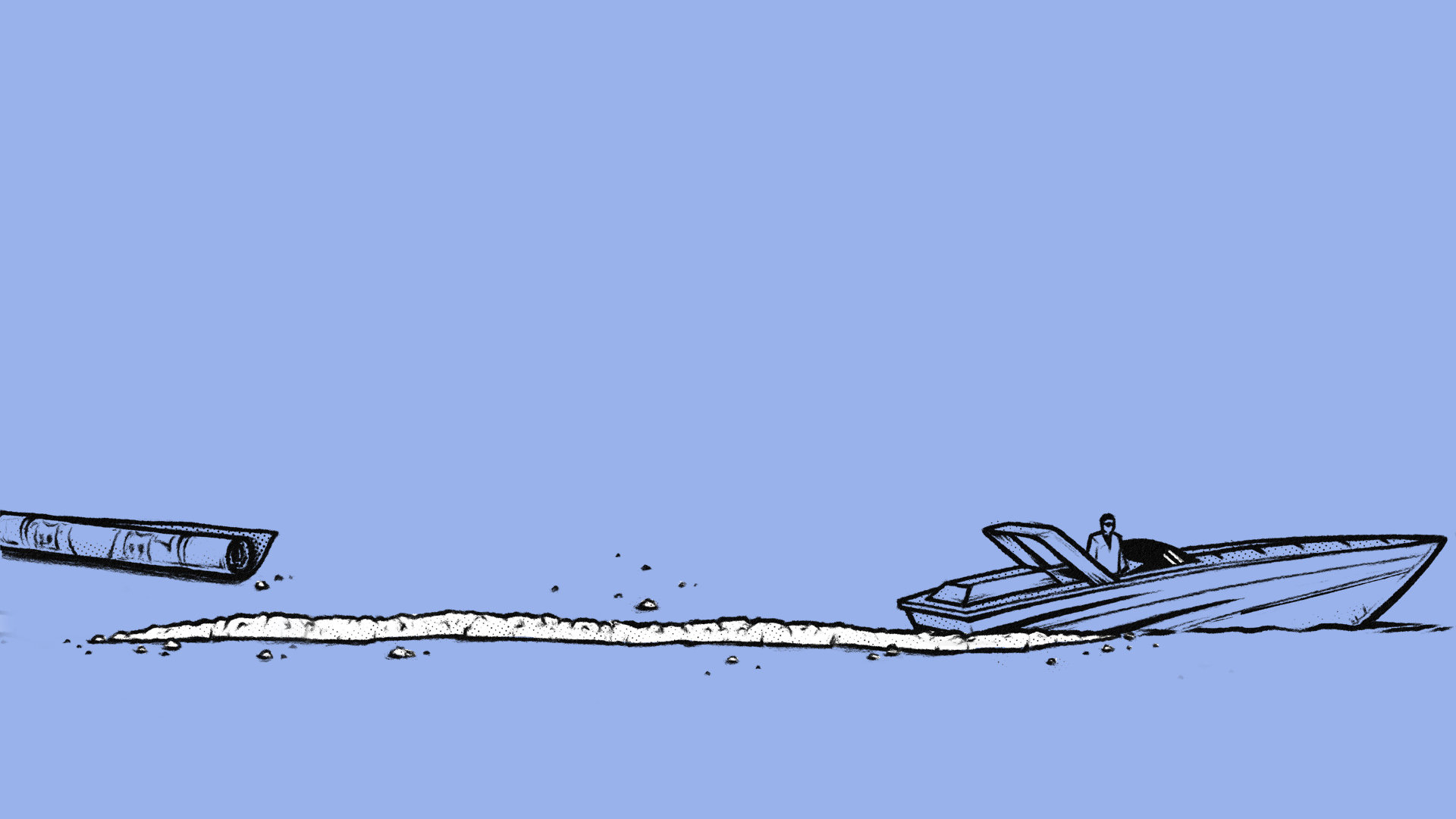

Bis heute ist die Grenzregion Ciudad del Este im Dreiländereck zwischen Argentinien, Brasilien und Paraguay ein labyrinthisches Paradies für Produktpiraten und Schmuggler. Die im Vergleich zu den Nachbarländern niedrigen Steuern ziehen täglich Tausende Käufer und Händler an. Per Boot, Kleinflugzeug oder auf dem Landweg werden die Waren schließlich – oft unter den Augen der Zöllner – abtransportiert.

Paraguay, neben Bolivien der einzige Binnenstaat Südamerikas, ist etwa so groß wie Deutschland und die Schweiz zusammen. Westlich des Río Paraguay liegt die trockene und dünn besiedelte Ebene des Gran Chaco, östlich des Flusses das subtropische Tafel- und Bergland Oriente, in dem über 90 Prozent der Bevölkerung leben. Dazu gehören fast seit Beginn der europäischen Eroberung auch Deutsche, später kamen weitere deutsche Einwanderer hinzu. So spielt die deutsche Sprache bis heute eine Rolle in dem Land, in dem vorrangig das indigene Guaraní und Spanisch gesprochen werden.

Die Drogen kamen erst 1989 ins Spiel, als General Andrés Rodríguez den Diktator Stroessner ablöste, die Demokratisierung einleitete und erste Geschäfte mit einem französischen Heroinschmuggler machte. Es war der Anfang der Narcopolitik. Damals stieß der Richter Adalberto Fox bei seinen Ermittlungen auf Verstrickungen zwischen Politik, Wirtschaft, Sicherheitskräften und Verbrechern. Schon in den 1970er- und 1980er-Jahren schmuggelte Fahd Yamil, Kopf der libanesischen Mafia, Zigaretten, Benzin, Waffen, Alkohol und Drogen unter der schützenden Hand seines Geschäftspartners – keines Geringeren als General Rodríguez. Es wird davon ausgegangen, dass der Drogenboss unbehelligt in der Grenzstadt Pedro Juan Caballero lebt. Einer seiner Schützlinge ist Roberto Acevedo, Politiker und Vorsitzender des Kongressausschusses zur Drogenbekämpfung im Kongress.

Im Jahr 2013 zog mit Horacio Cartes ein Vorbestrafter in den Präsidentenpalast ein – wegen krummer Devisengeschäfte saß der Multimillionär mehrere Monate im Gefängnis. Im Jahr 2000 beschlagnahmte die Polizei auf einer seiner Haciendas ein brasilianisches Kleinflugzeug mit 20 Kilo Kokain und 343 Kilo Marihuana an Bord. Cartes’ Nachfolger wurde sein Parteigenosse Mario Abdo Benítez, er ist der Sohn von Diktator Stroessners ehemaligem Privatsekretär. Seine Firmen florieren dank großzügiger Staatsaufträge, etwas schal wirkt daher sein Versprechen, der Korruption und dem organisierten Verbrechen den Garaus zu machen. Eine klare Strategie sei bislang nicht in Sicht, bemängeln Kritiker.

Im Gegensatz zu den Politikern haben Paraguays Drogenbosse eine Strategie: Sie betreiben einen Kokain-Highway auf dem Wasser

Vorschläge zur Bereinigung der notorisch korrupten Sicherheitskräfte und Justiz gibt es keine. Medial aber zündet Abdo ein Feuerwerk und führt der Öffentlichkeit reihenweise festgenommene brasilianische Drogenbosse vor. Auch wenn denen die Haft nicht viel auszumachen scheint. Einer veranlasste hinter Gittern, dass seine beschlagnahmten Luxusautos aus dem Depot der paraguayischen Polizei „gestohlen“ wurden, ein anderer erstach in der Zelle seine Geliebte, um seine bevorstehende Auslieferung nach Brasilien zu verhindern, weil zunächst der Mord in Paraguay verhandelt werden musste.

Im Gegensatz zu den Politikern scheinen die Drogenbosse eine Strategie zu besitzen: Statt die Ware über den Landweg und mit Kleinflugzeugen zu transportieren, werden immer häufiger Schiffe eingesetzt. Das mehr als 3.400 Kilometer lange Kanalsystem Paraguay-Paraná, das ursprünglich für den Sojaexport ausgebaut wurde, gilt heute als Kokain-Highway. Und die Anrainerstaaten Bolivien, Brasilien, Paraguay, Argentinien und Uruguay tun nichts dagegen. Denn bisher konnte man sich nicht auf gemeinsame Zoll- und Sicherheitskontrollen entlang der Wasserstraße verständigen.

Illustration: Yannick de la Pêche

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.