Dem Feind so nah

„The Last of Us Part II“ ist anders als die meisten Zombie-Games: Hier spielen Frauen die Hauptrolle und die Gegner kommen schmerzhaft menschlich daher

Was ist das für ein Spiel?

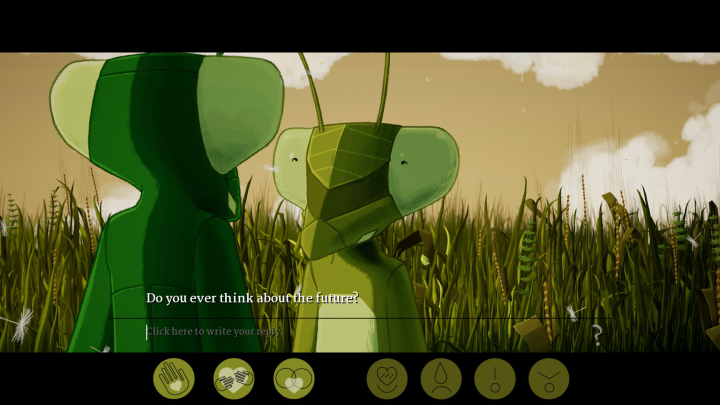

Wie sein Vorgänger spielt the „Last of Us Part II“ in einer postapokalyptischen Welt, in der ein parasitärer Pilz fast die gesamte Menschheit getötet oder in aggressive Monster verwandelt hat. Die wenigen, die verschont blieben, kämpfen nicht nur gegen die Infizierten, sondern auch untereinander. Sie konkurrieren um Ressourcen, Sicherheit und Sinn und versuchen sich in einer Welt treu zu bleiben, in der nur Stärke zählt. Als Player*in erlebt man die Story, die im malerisch zerfallenen Nordwesten der USA spielt, über brutale Kampfszenen, filmische Zwischensequenzen und verwunschene Erkundungstrips. Denn einen Sog entwickeln wie schon im ersten Teil vor allem die Schauplätze, die lebendig und detailreich (Brettspielfiguren auf zugewucherten Tischen, Gemüsefelder in alten Footballstadien) sind.

Warum wird’s diskutiert?

Man spielt – Achtung, Spoiler! – nicht Joel, den grimmigen Helden des ersten Teils. Er wird nach ein paar Spielminuten hingerichtet. Stattdessen kreuzt man als dessen 19-jährige Ziehtochter Ellie durch das Spiel, die mit ihrer Geliebten Dina auf Rachefeldzug geht. Als wäre das nicht überraschend genug, wechselt die Perspektive irgendwann auch noch zu Joels Mörderin, der Soldatin Abby von der Miliz „Washington Liberation Front“. „The Last of Us Part II“ ist wohl gerade wegen dieser Entscheidungen in der Gamingszene umstritten. Klar: Es gibt auch sachliche Kritik, zum Beispiel an der teils gemächlichen Erzählgeschwindigkeit und an den Spielmechanismen, die sich, so der Vorwurf, seit Teil eins nicht wesentlich entwickelt haben. Zusätzlich zu dieser nachvollziehbaren Kritik wurden das Entwicklerstudio Naughty Dog und die Schauspielerinnen, die den Hauptfiguren ihre Stimme geliehen haben, in sozialen Medien regelrecht mit Hass überschüttet. Hass auf Ellie, weil sie lesbisch ist, Hass auf Abby, weil sie aussieht wie ein Mann, Hass auf Frauen in Hauptrollen, Hass, weil Joel dran glauben musste. Die teils heftigen Reaktionen zeigen, wie sehr sich viele Spieler – und auch Spielerinnen – davon verunsichern lassen, dass sich auch im Action-Adventure-Genre die Geschlechterverhältnisse ändern.

Warum lohnt’s sich?

Weil das Konzept des Perspektivwechsels weit über die Wahl der Protagonistinnen hinausgeht: Es durchzieht das gesamte Spiel. Die Gegner*innen beispielsweise sind zwar computergesteuert, aber deshalb noch lange keine austauschbaren Figuren. Das merkt man nicht nur daran, dass die Überlebenden schockiert die Namen der Gefallenen brüllen, die man gerade erschossen hat. Immer wieder stößt man auf Notizen, Tagebucheinträge und andere Zeugnisse des vermeintlichen Feindes, die zeigen, dass auch das Gegenüber nachvollziehbare Gründe hat – und erkennen lassen, wie grausam man mitunter selbst ist. Es kommt durchaus vor, dass man einen rührenden Brief bei einer Person findet, die man soeben bei einem Schusswechsel kaltblütig getötet hat. Wer „The Last of Us Part II“ spielt lernt auch, sich und die Welt durch die Augen anderer zu sehen. Niemand ist hier einfach nur böse.

Wie ist diese Botschaft verpackt?

Im Mittelpunkt steht ein Konflikt, der viel über politische Radikalisierung erzählt: Der Krieg zwischen der Washington Liberation Front (WLF), traditionell und militärisch, und dem Seraphiten-Kult, dessen Anhänger ihr Glück fernab der alten Zivilisation suchen. Beiden Gruppen läuft man im Spiel über den Weg, und in den Passagen, in denen man Abby spielt, ist man sogar eine respektierte Soldatin der WLF. Deren Anführer ist ein autoritärer Herrscher, der Kritiker*innen beseitigt, Waffenstillstände bricht und den Tod der eigenen Leute in Kauf nimmt, um den Feind zu vernichten. Er und sein Führungskader stellen die Seraphiten als rückständig und gefährlich dar und sprechen ihnen jede Menschlichkeit ab; eine Strategie, die von den Europäern schon zu Kolonialzeiten genutzt wurde, um die Ermordung von Millionen von Menschen zu rechtfertigen. In der Rangordnung der Seraphiten wiederum stehen die „Ältesten“ ganz oben, die sich als religiöse Anführer etabliert haben und für sich das beste Essen und die bequemsten Hütten beanspruchen. Die friedlichen Lehren der eigentlichen „Erlöserin“ wurden nach ihrem Märtyrertod ins Gegenteil verkehrt, um die Verstümmelung von „Ungläubigen“ und die Gewalt gegen die eigene Bevölkerung zu rechtfertigen.

Beide Gruppen bestehen zu einem großen Teil aus Menschen, die einfach friedlich leben wollen. Ihren Führern hingegen ist jedes Mittel recht, um sich Vorteile zu sichern. Beide Gruppen lernt man als Feinde kennen und verlässt sie mit neuen Freundschaften. Durch diese Perspektivwechsel schafft es „The Last of Us Part II“, die Manipulationsstrategien aufzuzeigen, mit denen Feindbilder geschaffen werden. Und transportiert so eine Botschaft, die für Zombie-Survival-Games ungewöhnlich ist: Alle Menschen haben Würde und Wert.

Heißt?

Die Reisen von Abby und Ellie beginnen und enden mit einem Schmerz, den man auch als Spieler*in spürt. Der Abspann lässt einen mit widersprüchlichen Gefühlen allein. Für die einen ist die zentrale Botschaft von „The Last of Us Part II“, dass sich überall Böses, für andere, dass sich überall Gutes finden lässt. Dritte wiederum nehmen mit, dass diese Kategorien zu einfach sind. Das Spiel dürfte eines der emotionalsten, kompromisslosesten und brutalsten Erlebnisse auf der PlayStation 4 sein, und jetzt auch, abwärtskompatibel, auf der PS5. Aber es vergisst nicht, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, und ist ein Plädoyer dafür, sein Gegenüber als Ganzes verstehen zu lernen.

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.