„Der Kern ist wahr“

Ist ein historisches Detektivspiel gegen Nazis Ernst oder Unterhaltung? Beides, sagt Hanna Scheck von Paintbucket Games

„The Darkest Files“ ist das neue Spiel von Paintbucket Studios aus Berlin, dessen erklärtes Ziel es ist, „Spiele mit Wirkung“ zu entwickeln. Studio und Spiele wurden mehrfach prämiert. Trotzdem bleibe die Suche nach einem Publisher für „The Darkest Files“ schwierig, heißt es vonseiten des Studios. Der Games-Markt sei umkämpft wie nie, hinzu käme die Wirtschaftskrise. Dennoch hoffe man, bald fündig zu werden. Im Interview auf der diesjährigen Gamescom erzählt Hanna Scheck, bei Paintbucket Studios zuständig für Marketing und Community Management, was es mit „The Darkest Files“ auf sich hat.

fluter.de: Hanna, ihr macht ein Spiel, in dem ich als Staatsanwältin in den 1950er-Jahren die Verbrechen der Nazizeit vor Gericht bringen soll. Wie kann ich mir das vorstellen?

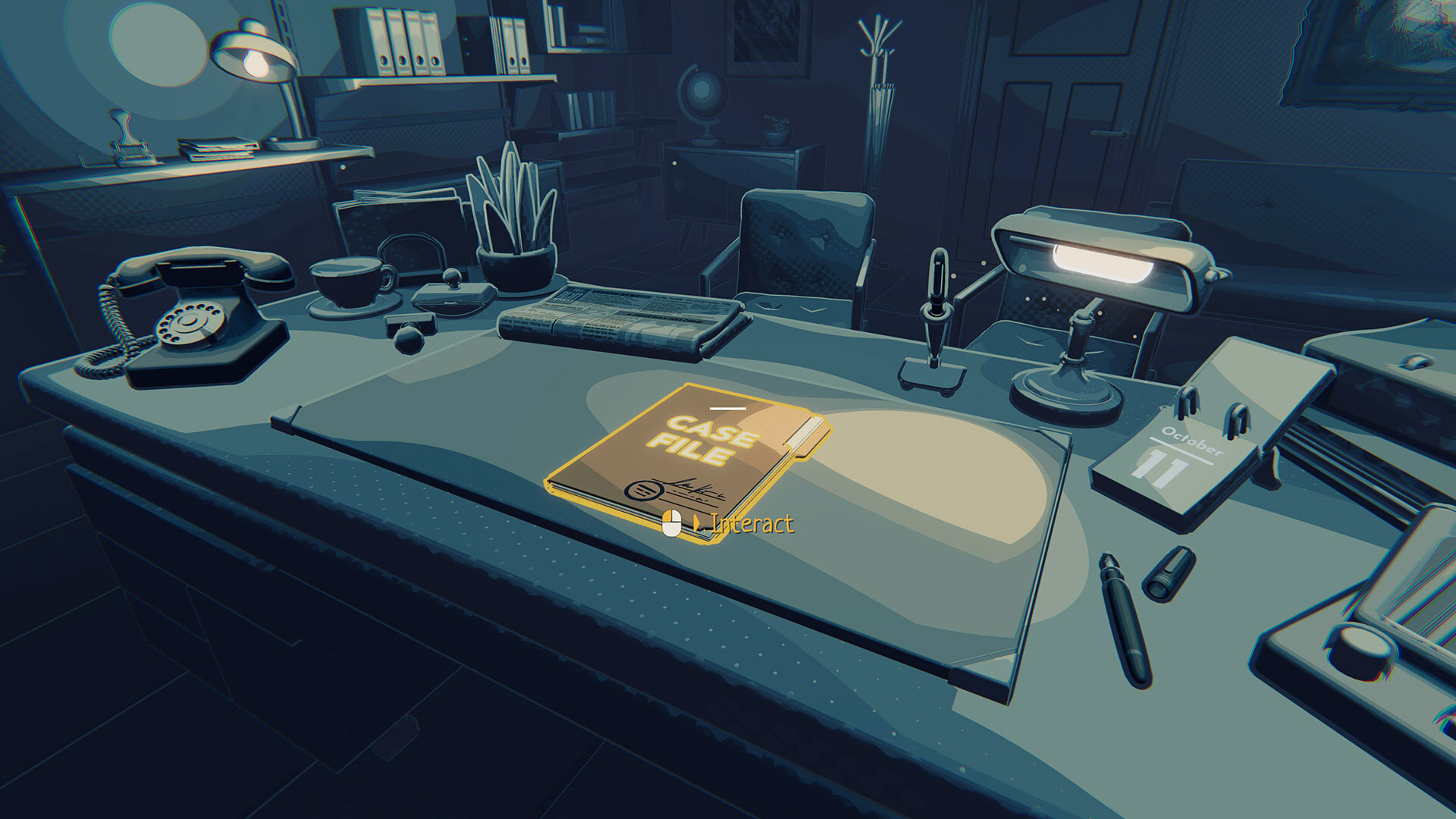

Hanna Scheck: Als ein Investigations- und Gerichtsspiel, das auf wahren historischen Gegebenheiten basiert. Man ermittelt in der Rolle der jungen Staatsanwältin Esther Katz zu Verbrechen aus dem Nationalsozialismus, befragt Zeuginnen und Zeugen, wandert auch durch deren Erinnerungen und bringt das Ganze dann vor Gericht.

Von der Perspektive her sieht es streckenweise aus wie ein Ego-Shooter.

Es ist ein Spiel aus der Ego-Perspektive, aber natürlich vollkommen gewaltfrei. Die Spielenden befragen Menschen oder schauen Dokumente durch – tun eben all das, was eine Staatsanwältin auch wirklich tun würde.

Eure Heldin ist fiktiv, die Fälle nicht – wie stellt ihr sicher, dass ihr das Thema ernst nehmt und ohne Verfälschungen wiedergebt?

Unser Team hat den größten Teil der Fälle selbst recherchiert. Wir stehen auch im Kontakt mit dem Fritz-Bauer-Institut (das zur Geschichte und Wirkung des Holocaust forscht, Anm. d. Redaktion), sie kennen unser Spiel. Außerdem arbeiten wir mit Historikerinnen und Historikern zusammen, die uns Feedback geben. Der Austausch ist uns sehr wichtig, weil wir sensibel mit dem Thema umgehen wollen. Seit Beginn der Entwicklung stehen wir zum Beispiel mit Dr. Gregor Holzinger von der KZ-Gedenkstätte Mauthausen in Kontakt, der uns unter anderem Tipps gibt, wo wir sonst noch schauen können, wenn wir mit einer Recherche nicht weiterkommen.

Eure Fälle sind historisch belegt?

Auf jeden Fall. Sie sind etwas verdichtet, Namen und Schauplätze wurden geändert, aber der Kern ist wahr. Im Spiel kann man die Fälle gewinnen, verlieren oder eine leichte Strafe aushandeln. Und danach zeigen wir immer, wie der Fall in echt ausgegangen ist.

Und wer ist Esther Katz?

Die ist fiktiv. Fritz Bauer (ein deutscher Jurist, der als Jude im Nationalsozialismus verfolgt wurde und ab 1956 als hessischer Generalstaatsanwalt entscheidend dazu beitrug, nationalsozialistische Verbrechen aufzuarbeiten, Anm. d. Redaktion) ist der einzige nichtfiktive Charakter. Esther ist eine Frau in einer sehr männerdominierten Welt und Zeit. Wir wollen auch zeigen, wie es für eine Frau damals war, an so einem Ort zu arbeiten.

Ihr Name klingt jüdisch, ist das ein Element der Geschichte?

Esther Katz ist keine Jüdin, aber andere Charaktere im Spiel glauben das auch. Wir verwenden das Missverständnis bewusst und gehen im Spiel auf dieses Thema ein. Mehr möchte ich dazu noch nicht verraten, wir wollen nicht spoilern.

Kriminalstoffe sind zurzeit ja beliebt. Macht ihr am Ende einfach ein spannendes Krimispiel, oder sucht ihr einen ernsten Zugang zu einem historischen Stoff?

Meiner persönlichen Meinung nach geht beides gleichzeitig. Natürlich sind wir ein Serious Game in dem Sinne, dass man sich hinsetzen und mit dem Thema befassen und vielleicht auch in dem richtigen mentalen Zustand dafür sein muss. Das Spiel kann auch beim Lernen helfen und Menschen, die vielleicht Lernschwierigkeiten bei Vorträgen oder beim Lesen haben, das Thema noch einmal anders vermitteln. Aber natürlich sollen die Mechaniken, die wir im Spiel haben, auch Spaß machen und Interesse wecken, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen.

Was meinst du mit „Mechaniken“? Es gibt ja auch Krimi-Adventures, in denen ich plötzlich Minispiele serviert bekomme, die mit echter Kriminalarbeit wenig zu tun haben.

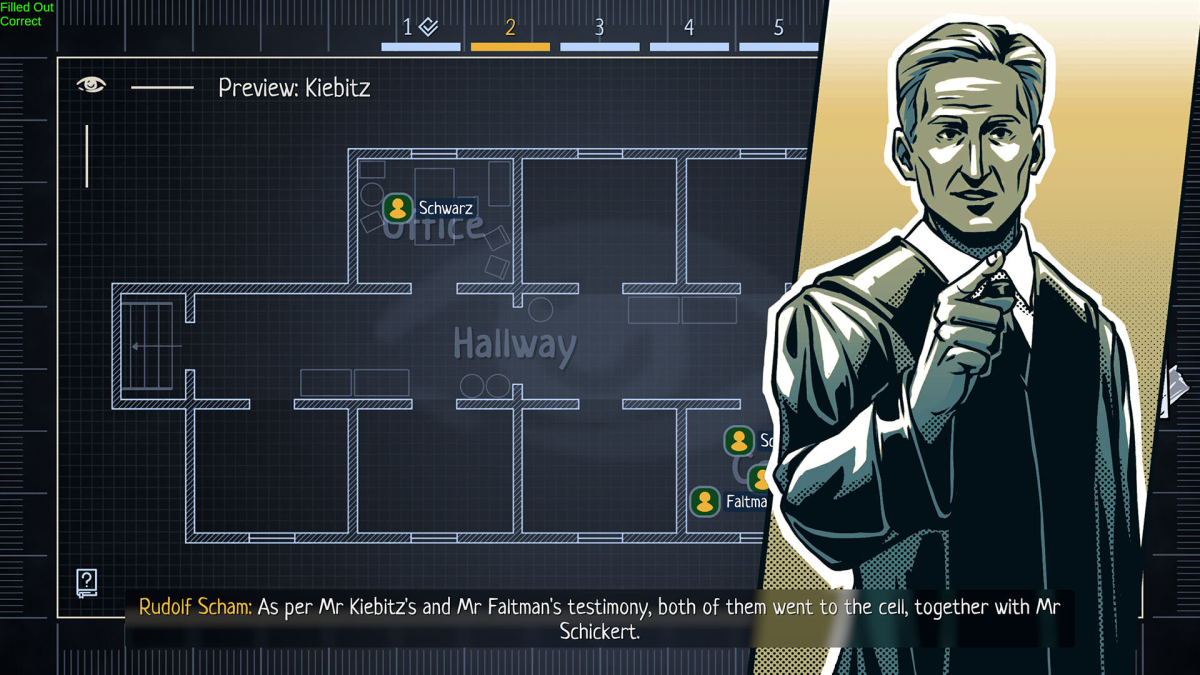

Wir haben versucht, beim Alltag einer Staatsanwältin zu bleiben. Die Spielmechaniken sind nichts, was irgendwie aus der Welt fällt. Esther muss Interviews führen, Schlussfolgerungen ziehen, vor dem Gericht verhandeln. Im schlimmsten Fall gehen auch Täter ohne Strafe aus.

Mal ganz konkret: Was passiert in der Demo-Version, die ihr für die Gamescom angefertigt habt?

Wir zeigen Esthers ersten Fall. Es geht um einen Mord kurz vor Kriegsende, wie er ganz häufig passiert ist, ein sogenanntes Endphaseverbrechen. Das war eine Zeit, in der Täter oft verzweifelt waren und besonders aggressiv. Wir haben das Problem, dass unsere Fälle für so eine Gamescom-Demo zu lang sind. Deswegen ist der Fall für diese Demo ein bisschen gekürzt, damit möglichst viele Leute auch die Chance haben, ihn durchzuspielen. Wir wollten einen kompletten Prozess zeigen, den investigativen Aspekt, die Befragung von Zeuginnen und Zeugen und auch eine Courtroom-Sequenz. Eine ähnliche Demo ist auch über Steam verfügbar.

Spiele mit einer so klaren politischen Haltung sehe ich eher selten. Begegnen euch andere Studios da reserviert?

Nein. Wir haben guten Kontakt, auch zu allen unseren Partnerstudios in dem Indie-Spiele-Kollektiv „Saftladen“, von dem wir ein Teil sind. Ich habe nicht das Gefühl, das uns jemand mit Skepsis begegnet.

Wie wichtig ist es euch, in genau diesem Themengebiet – der Aufarbeitung des Nationalsozialismus – unterwegs zu sein?

Sehr wichtig. Wir haben uns was dieses Thema angeht einen guten Ruf aufgebaut. Unser erstes Spiel „Through the Darkest of Times“ hat einen Meilenstein gesetzt, was Erinnerung in Games angeht. Wir sind eines der ersten Studios gewesen, denen die Prüfstelle USK 2018 erlaubt hat, das Hakenkreuz in einem Computerspiel zu zeigen. Damals ging es um den Widerstand während des Nationalsozialismus. Jetzt geht es darum, die Verbrecher vor Gericht zu bringen.

The Darkest Files soll 2024 für den PC erscheinen. Eine Demo-Version des Spiels ist derzeit auf Steam erhältlich.

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.