Weiße Perspektive

Historische Stoffe prägen das Kino seit seiner Entstehung. Mit der Sklaverei tut sich der Film jedoch oft schwer – bis heute

Das Dolby Theatre in Hollywood am 2. März 2014: Einer der großen Gewinner der Oscar-Verleihung ist das Historiendrama „12 Years a Slave“. In seiner Dankesrede widmet Regisseur Steve McQueen den Preis für den besten Film all jenen, die unter Sklaverei gelitten haben und noch heute leiden. Im Fokus stehen dabei schwarze Menschen, denen über Jahrhunderte unglaubliches Unrecht widerfuhr. Schätzungsweise zehn bis zwölf Millionen Afrikaner wurden seit Beginn des transatlantischen Sklavenhandels im 16. Jahrhundert nach Amerika verschleppt – falls sie überhaupt dort ankamen: Die Torturen der Gefangennahme, der Verschleppung an die Küsten und der Verschiffung über den Atlantik überlebten viele von ihnen nicht. In der Karibik, Brasilien und Nordamerika schließlich mussten sie in Gefangenschaft auf Plantagen, Feldern, im Bergbau oder als Haussklaven schuften.

Einzug gehalten hat dieses düstere Geschichtskapitel auch in das große Bildermedium des Kinos, das seit seinen Anfängen historische Geschehnisse aufbereitet. Die Qualen der entführten Afrikaner und ihrer Nachfahren werden allerdings oftmals bagatellisiert. In der Frühzeit des Films sind Schwarze nur Randfiguren. Eindimensional und stereotyp gezeichnet, entweder als glückselige, treu ergebene Diener oder aber als gefährliche Barbaren, die man rücksichtslos unterwerfen muss. Beispielhaft für diese Darstellung ist „Die Geburt einer Nation“ (1915) von D. W. Griffith, der schon nach der Veröffentlichung für hitzige Diskussionen sorgte. Immerhin werden hier die Afroamerikaner nach dem Ende des Bürgerkriegs als destabilisierende Kräfte und sexuelle Aggressoren charakterisiert, während der rassistische Ku-Klux-Klan als Retter der Zivilisation erscheint.

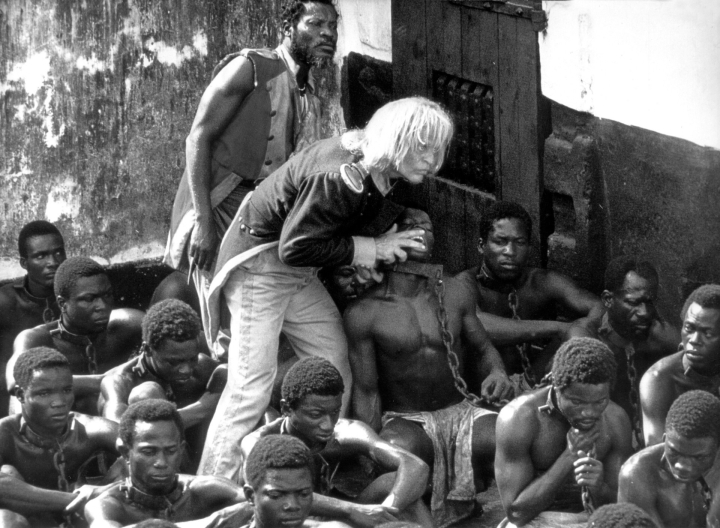

Dominant sind im westlichen Kino bis nach dem Zweiten Weltkrieg Filme, die ein unkritisches Bild der Sklaverei verbreiten. Erst mit Beginn der Dekolonisation bringen auch die großen Filmnationen differenziertere Auseinandersetzungen zustande. Unter anderem das von Gillo Pontecorvo inszenierte Drama „Queimada – Insel des Schreckens“ (1969), eine Allegorie auf die europäische Ausbeutung Afrikas. Hollywood-Star Marlon Brando spielt darin einen britischen Agenten, der auf einer fiktiven karibischen Insel schwarze Sklaven zu einem Aufstand gegen die portugiesische Kolonialmacht anstachelt, nur um sie dann in eine Abhängigkeit von der englischen Krone zu bringen. Die Unterdrückten werden zum Spielball wirtschaftlicher Interessen und sterben im blutigen Kampf gegen die neuerliche Ausbeutung.

Einen recht zwiespältigen Ansatz bietet Werner Herzogs „Cobra Verde“ (1987), seine fünfte und letzte Zusammenarbeit mit Schauspiel-Urgewalt Klaus Kinski. Erzählt wird darin von einem Banditen, den ein brasilianischer Plantagenbesitzer nach Westafrika schickt, um neue Sklaven zu erwerben. Spannend ist Herzogs Blick auf die kolonialen Verhältnisse vor allem deshalb, weil er zeigt, dass das Sklavengeschäft der Europäer zwingend auf afrikanische Sklavenhändler angewiesen war. Immer wieder verweilt der von klassischen Erzählregeln losgelöste Film in rituellen Szenen, ist insgesamt aber zu sehr auf seinen egomanischen Antihelden zugeschnitten. Einheimische Figuren tauchen bevorzugt in der Masse auf und erhalten keine eigene Geschichte. Zu gewollt wirkt zudem die finale Erkenntnis des Protagonisten, dass der Sklavenhandel ein Verbrechen ist.

Die Probleme, die eine weiße Perspektive mit sich bringt, sind auch in Steven Spielbergs Großproduktion „Amistad“ (1997) zu spüren, die einen wahren Fall skizziert: 1839 kam es auf einem spanischen Handelsschiff zu einer Sklavenrevolte, für die sich die verschleppten Menschen vor einem US-Gericht verantworten mussten. Bei seiner Aufarbeitung der Ereignisse ist Spielberg um Authentizität bemüht und lässt den Afrikanern ihre Sprache, gibt ihnen jedoch nur selten Raum, sich umfassender zu äußern. Das Schicksal der Meuterer wird angedeutet, tritt aber immer wieder in den Hintergrund, zumal der Film, besonders gegen Ende, ein Loblied auf die US-amerikanische Demokratie anstimmt.

Will man die Erfahrungen der Opfer wirklich begreifen, eignen sich in erster Linie Werke, die federführend in Afrika entstanden. Etwa Haile Gerimas „Sankofa“ (1993), in dem ein afroamerikanisches Model bei Dreharbeiten in Ghana auf mysteriöse Weise in die Vergangenheit des Landes eintaucht, als Sklavin in den Süden der Vereinigten Staaten verschleppt und dort ausgebeutet wird. Neben dem brutalen Plantagenalltag erzählt Gerimas Film auch davon, dass sich Menschen mit afrikanischen Wurzeln seiner Meinung nach auf die Geschichte ihrer Vorfahren zurückbesinnen sollten.

Da Filme wie „Sankofa“ leider nur selten die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen, ist es erfreulich, dass sich auch Hollywood gelegentlich an unbequeme Stoffe herantraut. Steve McQueens preisgekrönter „12 Years a Slave“ erzählt die unglaubliche Geschichte des freien Afroamerikaners Solomon Northup, der 1841 entführt wurde und zwölf Jahre lang als Sklave im ländlichen Louisiana überleben musste. Ohne sentimentale Anflüge, ganz fokussiert auf das Erleben des Protagonisten und in zum Teil quälend langen Einstellungen beschreibt der Film einen Leidensweg, der schlichtweg sprachlos macht.

Positive Beispiele wie dieses können jedoch nicht kaschieren, dass wir auch heute noch ein ganzes Stück von einer gleichberechtigten Darstellung entfernt sind. Schmerzlich zu beobachten etwa im kürzlich gestarteten „Legend of Tarzan“, der sich nach außen betont antikolonialistisch gibt. Bei genauerem Hinsehen bemüht der im Kongo spielende Abenteuerblockbuster aber alte Klischees und zeigt die Afrikaner bevorzugt als passive Opfer, die ein weißer Edelmann von ihrem Leid befreien muss. Anno 2016 ein höchst fragwürdiger Befund.

Titelbild: „Queimada – Insel des Schreckens“ / picture alliance/United Archives