Die Kurden von Warabistan

Im Norden der japanischen Hauptstadt Tokio sind Siedlungen illegaler Einwanderer entstanden. Sie zeigen einmal mehr den paradoxen Umgang Japans mit Flüchtlingen

Misstrauen und Angst prägen in Japan so manche Debatte um Einwanderer. Obwohl sich die demografische Krise dort verschärft, weil die Bevölkerung immer älter wird, und in bestimmten Sektoren die Arbeitskräfte fehlen. Japan akzeptierte im Jahr 2016 nur 28 von knapp 11.000 Asylbewerbern. Schon historisch war Japan eher von Isolation statt Migration geprägt: Als Inselnation war Japan für Ausländer grundsätzlich schwer erreichbar, zwischen den 1630er-Jahren bis 1853 schottete sich das Land fast komplett von der Außenwelt ab. Auch Christen wurden in dieser Zeit verfolgt. Die selbst gewählte Isolation endete erst mit dem Auftauchen von vier Kriegsschiffen der USA, die eine Öffnung des Landes für den Handel mit der westlichen Welt erzwangen.

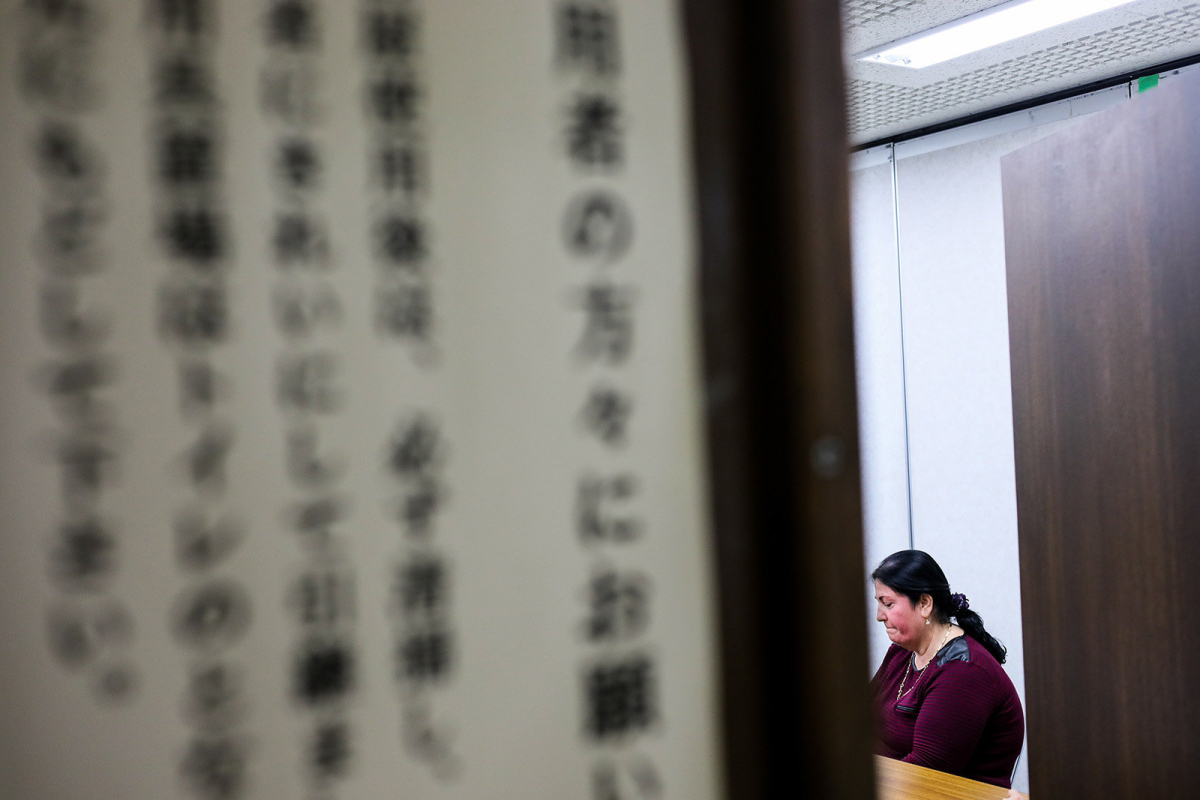

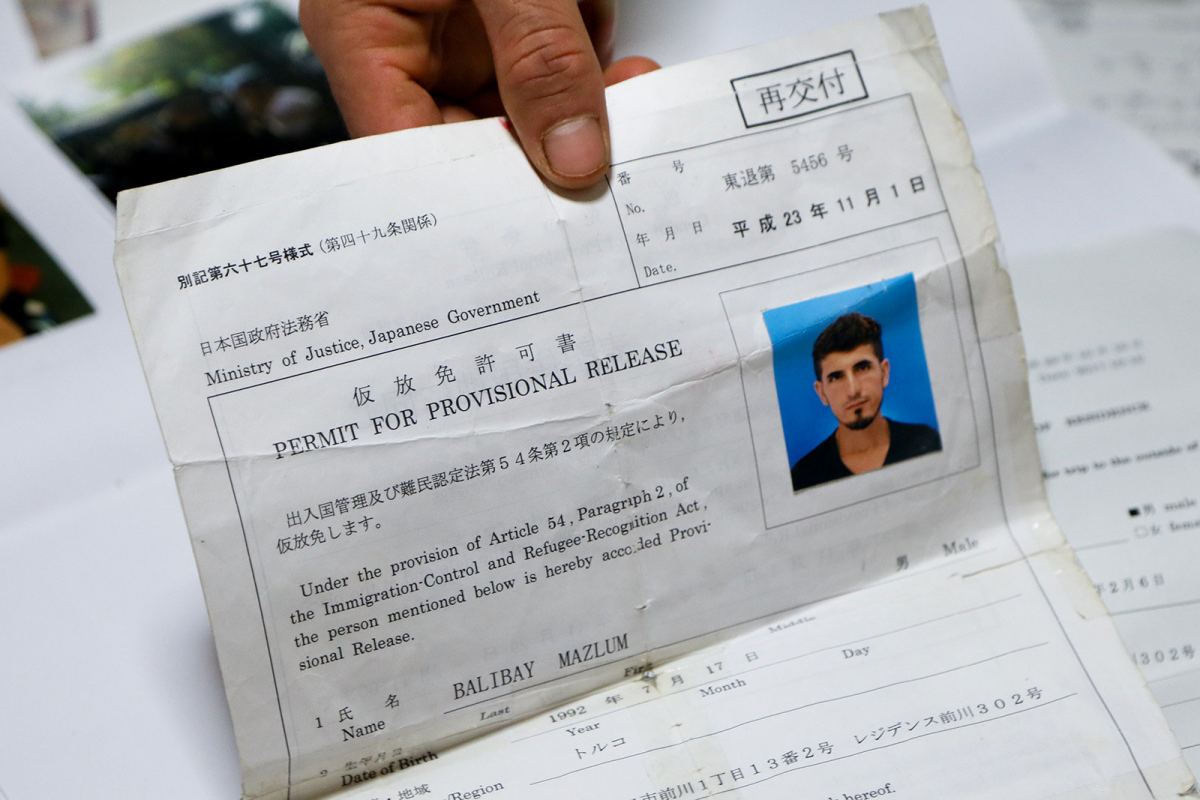

Heute kommen nicht nur Waren, sondern auch Menschen über die Grenze, die ein neues, sicheres Leben im dem wohlhabenden Land suchen. In Warabi – von den Bewohnern selbst inzwischen „Warabistan“ genannt – und Kawaguchi, beides Arbeiterviertel im Norden Tokios, wohnen etwa 1.300 Kurden. Viele von ihnen flohen aus der Türkei – Menschen mit türkischer Staatsbürgerschaft brauchen kein Visum, um in Japan einzureisen – und wollten dort als politische Flüchtlinge anerkannt werden. Erfolglos. Sie leben in Ungewissheit – zwischen Legalität und Schwarzarbeit, befristeten Genehmigungen, willkürlichen Kontrollen. Immer mit der Angst im Nacken, ausgewiesen zu werden.

Viele machen die Erfahrung, von nationalistisch geprägten Menschen in der japanischen Gesellschaft nicht akzeptiert zu werden. Zumindest indirekt: Das japanische Wort „Meiwaku“ steht für die Störung der Harmonie, Unannehmlichkeiten, die Angst, dem Gesprächspartner etwas abzuschlagen. Eine goldene Regel in vielen Bereichen der japanischen Gesellschaft: Ein „Nein“ wird oft mit einer komplizierten Abfolge von Wörtern und Ausdrücken umgangen, die im Endeffekt „nein“ bedeuten – direkt ausgesprochen wird es aber nicht.

So etwas Ähnliches widerfährt auch den Bewohnern von Warabistan. Sie bekommen zwar kein politisches Asyl, dafür aber eine „Sondererlaubnis zum Bleiben“. Für einige Monate wird sie ihnen immer wieder ausgestellt, Arbeiten ist währenddessen verboten, sie erhalten keine staatlichen Zuwendungen. Es bleiben nur illegale Jobs, die die Kurden völlig rechtlos zurücklassen: Sie können jederzeit entlassen werden. Eine Wohnung zu mieten, eine Handynummer zu beantragen, Gesundheitsversorgung – all das ist schwer möglich.

Die meisten kurdischen Asylsuchenden arbeiten illegal in der Baubranche, einem wichtigen Wirtschaftszweig des Landes. Die Nachfrage nach Arbeitskräften auf Baustellen ist riesig, besonders seit 2011 ein Erdbeben und darauf folgende Tsunamis den Nordosten des Landes verwüstet haben. Dieser Arbeitskräftemangel veranlasste Ministerpräsident Shinzo Abe zu der Erklärung, dass Japan mehr in ältere und weibliche Arbeitskräfte investieren sollte, bevor man die Einwanderer berücksichtige. Um japanische Arbeitskräfte für Baustellen zu gewinnen, rief die Regierung eine Webseite ins Leben, die mit dem Slogan wirbt: „Frauen, die auf dem Bau arbeiten, sind cool!“

Auf der anderen Seite wünschen sich immer mehr japanische Unternehmer, dass die Regierung ihre Einwanderungspolitik reformiert. Mit dem Beginn der Arbeiten für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 wird die Nachfrage nach Arbeitskräften noch weiter steigen. Spätestens dann hat der Bausektor ein Problem. Unter Unternehmern scheint sich die Einstellung gegenüber Zuwanderern bereits zu verändern: Bei einer Umfrage unter 259 großen japanischen Unternehmen befürworteten 76 Prozent die Öffnung des Landes für Einwanderer.

Japan ist einer der großzügigsten Spender für internationale Entwicklungshilfeprojekte, besonders im Flüchtlingsbereich. Im Jahr 2016 etwa war das Land der viertgrößte Geldgeber des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen. Japan spendet lieber an internationale humanitäre Organisationen, als in die Integration von Flüchtlingen zu investieren, die seit Jahren in Japan leben. Und arbeiten.