„Vorbilder sind lebensrettend“

Wie geht es queeren Schauspielenden in der deutschen Filmbranche? Ein Gespräch mit Eva Maria Jost und Philipp Leinenbach über Outings, Castings und Klischees

Eva Maria Jost, 31, und Philipp Leinenbach, 32, sind Schauspieler*innen und sie sind queer. Dass diese Tatsache in der Theater- und Filmbranche, in der die beiden arbeiten, immer noch ein Karrierehindernis sein kann, darauf hat im vergangenen Jahr die Initiative #ActOut aufmerksam gemacht. Jost und Leinenbach gehörten zu den 185 Mitunterzeichner*innen. Wir haben mit den beiden darüber gesprochen, wie sie die Situation queerer Schauspieler*innen in ihrer Branche derzeit einschätzen und auf welche Klischees sie im deutschen Fernsehen verzichten könnten.

fluter.de: Eva, du hast zuletzt eine der beiden Hauptrollen in der ZDFneo-Serie „Wir“ gespielt, in der ganz selbstverständlich eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen erzählt wird. Auch bei ARD One gab es im vergangenen Jahr eine Serie, die das Thema aufgreift. Wie divers empfindet ihr das deutsche Fernsehen?

Philipp Leinenbach: Mir fällt schon auf, dass mehr queere Inhalte und Figuren gezeigt werden, und einerseits freue ich mich über die Sichtbarkeit, andererseits werden dabei immer noch viele Klischees bedient. Schwule Figuren werden zum Beispiel oft außergewöhnlich „bunt“ dargestellt. Das ist oberflächlich, es gibt es so viele Facetten von queeren Menschen zu erzählen, die nichts damit zu tun haben, wie sie auftreten oder sich kleiden.

Eva Maria Jost: Queersein wird auch oft als Problem dargestellt. Ein Beispiel: Zwei Frauen sind zusammen, aber niemand darf es wissen, sonst kriegt die eine Schwierigkeiten. Und nicht nur Queersein wird im Fernsehen problematisiert, sondern alle marginalisierten Gruppen, egal ob es um Herkunft, Hautfarbe, Alter oder Behinderung geht, und das finde ich falsch. Die Serie „Wir“ hat da in der Tat etwas anders gemacht und einfach eine Liebesgeschichte erzählt.

„Queere Regisseur*innen und Drehbuchautor*innen haben lange nicht die Chance bekommen, ihre Welt zu erzählen“

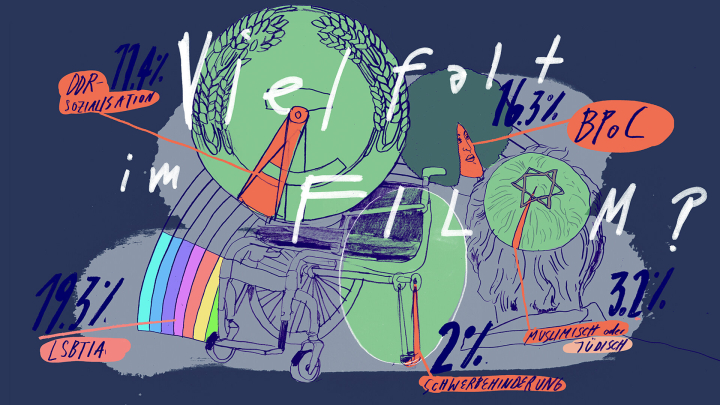

Vergangenes Jahr zeigte eine Studie der MaLisa-Stiftung, dass 2020 knapp zwei Prozent der fiktionalen Figuren im deutschen Fernsehen als homo- oder bisexuell lesbar waren. Gleichzeitig besagt eine andere Studie, dass sich elf Prozent der Deutschen als „nicht heterosexuell“ bezeichnen. Woran liegt es, dass queere Perspektiven es offenbar schwer ins Fernsehen oder ins Kino schaffen?

Philipp: Eine große Aufgabe liegt da bei der Filmförderung, die am Ende oft entscheidet, welche Geschichten überhaupt die Chance bekommen, erzählt zu werden.

Eva: Und da wünsche ich mir, nein, ich erwarte, dass sich Menschen in Entscheidungspositionen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung für Gruppen bewusst sind, die nicht der weißen Hetero-Cis-Mehrheitsgesellschaft angehören, und dass auch queere und andere marginalisierte Sichtweisen erzählt werden.

Philipp: Die Geschichten gibt es ja, es gibt queere Autor*innen, die diese Drehbücher schreiben.

Sollten nur Queers queere Inhalte erzählen?

Eva: Ich finde ja. Queere Regisseur*innen und Drehbuchautor*innen leben diese Realität und haben lange nicht die Chance bekommen, ihre Welt zu erzählen. Es ist wichtig anzuerkennen, dass da eine Lücke klafft, die geschlossen werden muss. Wenn jemand nicht queer ist, erwarte ich, dass der- oder diejenige tief in das Thema einsteigt und mit Betroffenen spricht, anstatt in die Klischeeschublade von vorgestern zu greifen und Geschichten zu erzählen wie: Zwei Frauen wollen ein Kind bekommen, die ältere hat schon einen erwachsenen Sohn, dann könnte doch die jüngere mit dem vögeln, dann haben sie ein Kind, das mit beiden verwandt ist. So gesehen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

Philipp: Nicht dein Ernst!

Eva: Doch. Das ist anmaßend und sehr verletzend und hat nichts mit queerer Erzähl- oder Sichtweise zu tun. Um so etwas zu vermeiden, gibt es aber beispielsweise Sensitivity Readings, bei denen Expert*innen Autor*innen helfen, Stereotype zu vermeiden.

Vor einem Jahr habt ihr beide bei #ActOut mitgemacht, einer Aktion, bei der sich 185 Schauspieler*innen als lesbisch, schwul, bi, trans*, queer, inter und non-binär geoutet haben. War das euer öffentliches Coming-out?

Philipp: Für mich ja. Privat habe ich mich vor acht Jahren geoutet, da wissen es alle, und ich fühle mich superwohl als schwuler Mann. Im professionellen Kontext und in der beruflichen Öffentlichkeit habe ich es zwar nie versteckt oder darüber gelogen, es aber auch nie gezeigt.

Am 5. Februar 2021 veröffentlichten 185 lesbische, schwule, bisexuelle, queere, nicht-binäre und trans* Schauspieler*innen ein Manifest im Magazin der Süddeutschen Zeitung. „Bisher“, hieß es darin, „konnten wir in unserem Beruf mit unserem Privatleben nicht offen umgehen, ohne dabei berufliche Konsequenzen zu fürchten“. Die Unterzeichner*innen, unter anderem Maren Kroymann, Ulrich Matthes, Maximilian Mundt und Emma Bading, forderten mehr Anerkennung – innerhalb ihrer Branche, aber auch in der Art, wie Diversität im Film und auf der Bühne dargestellt wird.

Manche Agent*innen raten queeren Schauspieler*innen davon ab, sich mit Partner*in auf dem roten Teppich zu zeigen, aus Angst, für Hetero-Rollen nicht mehr besetzt zu werden.

Philipp: Mir persönlich hat niemand davon abgeraten, aber unterbewusst hatte ich sicher Angst, dass ich mir damit eine Chance verbauen könnte, weil es in der Branche strukturell diese Vorbehalte gibt.

Eva: Mein öffentliches Coming-out war tatsächlich schon viel früher. 2016 habe ich dem „STRAIGHT Magazine“ ein Interview gegeben. Ich wollte der Angst von Anfang an nicht so viel Raum geben. Es ist Teil meiner Identität. Ich habe schon sehr früh gedacht: Wenn die Branche, in der ich arbeite, das nicht akzeptiert und wertschätzt, dann ist das nicht meine Branche.

Philipp: Respekt, Eva, da warst du mir einen großen Schritt voraus.

Als Schauspieler*in schlüpft man ja in Rollen, ist Polizistin oder Mörder, Hausmann oder Ärztin. Woher kommt eurer Meinung nach überhaupt die Auffassung, dass man heterosexuell sein sollte, um Hetero-Rollen spielen zu können?

Eva: Im Film werden oft immer noch Geschlechterextreme gesucht. Du musst die supersexy weibliche Frau sein, musst immer „fuckable“ sein. Und Männer sollen starke Versorger sein. Diese klischeehaften Bilder werden immer noch reproduziert. Als Queer fällst du raus aus diesem Schema, weil die Gesellschaft uns diese Attribute abspricht. Viele denken: Der ist schwul, der kann keinen richtigen Kerl spielen. Dieses Klischeedenken ist extrem verankert in der Vorstellung von Menschen, die im echten Leben keine Schnittstelle mit queeren Menschen haben, sonst wüssten sie es ja besser. Und deshalb haben queere Menschen Angst, sich zu outen: weil sie Angst haben, in Schubladen gesteckt zu werden.

„Was mich immer noch glücklich macht, ist, dass im vergangenen Jahr 100 weitere Kolleg*innen #ActOut beigetreten sind und dass es auch in anderen Berufsgruppen Aktionen gab“

Was hat sich durch euer öffentliches Coming-out für euch verändert?

Eva: Ich werde nicht mehr gefragt, ob ich einen Freund habe. Das wird man oft gefragt, wenn man jemanden neu kennenlernt oder man nicht geoutet ist. Es ist ja nicht so, dass man sich einmal outet und dann weiß es die ganze Welt. Als queerer Mensch outest du dich ständig. Jedes Mal wenn du jemand Neues kennenlernst, bist du wieder damit konfrontiert. Ob es beruflich Konsequenzen hatte, ist schwer zu beurteilen. Die Caster*innen sagen ja nicht: Die ist lesbisch, die besetzen wir nicht.

Philipp: Für mich persönlich war es eine große Erleichterung. Wenn ich früher ein Foto in den Sozialen Medien gepostet habe, hatte ich immer den Gedanken im Hinterkopf, ob mich etwas verraten könnte.

ActOut ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Wenn ihr zurückblickt auf die öffentlichen Reaktionen – habt ihr das Gefühl, eure Aktion hat etwas bewirkt?

Philipp: Ich habe damals überwiegend positive Rückmeldungen bekommen. In unserer Branche gibt es einen großen Wettbewerb, man unterstützt sich eher nicht so. Aber bei #ActOut habe ich einen großen Zusammenhalt und Unterstützung auch von nichtqueeren Kolleg*innen erfahren.

Eva: Die Rückmeldungen aus dem privaten und direkten beruflichen Umfeld waren bei mir auch sehr positiv. Unter Facebook- und Instagram-Posts gab es aber auch Kommentare wie: Ihr wollt doch nur Aufmerksamkeit, weil ihr keine Rollen kriegt. Das finde ich sehr verletzend und respektlos.

Philipp: Solche Kommentare gab es auch von Personen in der Öffentlichkeit und Journalist*innen. Was mich aber immer noch glücklich macht, ist, dass im vergangenen Jahr genau 100 weitere Kolleg*innen #ActOut beigetreten sind und dass es auch in anderen Berufsgruppen Aktionen gab, wie #TeachOut, #OutInChurch, #kickout und PilotsOut.

Eva: Für mich war ein Beweggrund, bei Actout mitzumachen, Vorbild zu sein. Es hatte so eine Schlagkraft, dass wir uns mit einer riesengroßen Gruppe hingestellt und gesagt haben: Wir sind alle queer. Heute ist zwar nicht alles gut, aber wir sind einen Schritt weiter gekommen.

Hattet ihr früher Vorbilder?

Philipp: Ich bin auf dem Land aufgewachsen, da gab es niemanden, an den ich mich hätte wenden können. Ein Vorbild oder eine Aktion wie #ActOut hätte unglaublich geholfen, weil sie zeigen, dass man nicht allein ist als queerer junger Mensch.

Eva: Ich hätte als Teenager auch dringend Vorbilder gebraucht. Ich wusste nicht, mit wem ich darüber hätte sprechen können, weil es so wenig Thema war. Deswegen finde ich es so wichtig, dass man darüber spricht und es Teil des Schulalltags und des Unterrichts ist. Kindern und Jugendlichen wird dadurch gezeigt, dass es okay ist, so zu sein, dass nicht das eine normal und das andere sonderbar ist. Vorbilder sind lebensrettend.

Titelbild: Oliver Look / Kerem Bakir

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.