Wie man in einer Diktatur rebelliert

40 Jahre Punk: Subkultur war in der DDR etwas Heimliches bis Gefährliches. Ein Fan der ersten Stunde erinnert sich

Das beste Punkkonzert aller Zeiten fand 1981 statt, und ich durfte es live miterleben. Es war in den Räumen der Offenen Arbeit, die zu einer Kirche in Erfurt gehörten. Zu trinken gab es nur Tee, und alle Zuhörer mussten sich auf den Boden setzen, da ein Kirchenmensch Angst hatte, seine frei schwebende Decke könne einstürzen. Gegen 16 Uhr betrat Schleimkeim die Bühne. 15 Minuten Vorgeschrammel. Dieter „Otze“ Ehrlich am Schlagzeug, Dippel am Bass, Otzes Bruder Klaus an der Gitarre. Alle schwitzten wie Sau. Obwohl Otze am Schlagwerk saß, war er der Mittelpunkt der Band. Durch seinen Gesang, durch seine enorme körperliche Präsenz. Er war immer irgendwie vorn, obgleich er hinten war.

Otze hatte sich eine schwere Kette um den Hals gelegt. Rost hatte sein Feinrippunterhemd rotbraun gefärbt. Plötzlich stürzte der Himmel ein, die Marsmenschen landeten, mein erstes Punkkonzert ließ mich 15 Minuten lang erschauern. Ich weiß nicht mehr, welche Titel sie in dieser kurzen Zeitspanne spielten. Sie erschien mir wie eine Ewigkeit. Damals begann sie, die neue, unsere Zeit!

Vorsicht: „negativ-dekadente Jugendliche“

Anfang der 80er-Jahre tummelten sich zwischen Sassnitz und Suhl die ersten Punks und Bands in der DDR. Über Westradio und Westfernsehen waren die meisten Jugendlichen in der DDR über sämtliche Trends und Jugendkulturen bestens im Bilde. Verwandte schmuggelten Musikzeitschriften bei ihren Westbesuchen in den Osten, und auch Schallplatten fanden ihren Weg über die Mauer. Doch den einheitssozialistischen Machthabern in der DDR waren Punks, deren Ideologie und Musik ein Dorn im Auge. Punker wurden vom Ministerium für Staatssicherheit als „negativ-dekadente Jugendliche“ eingestuft und verfolgt.

Viele Punkkonzerte gab es nicht. Jede Band, die in der DDR in öffentlichen Clubs auftrat, musste vorher eine „Einstufung“ machen. Vor einer Kommission aus staatlichen Aufpassern musste aufgezeigt werden, dass die Musiker ihre Instrumente beherrschten und dem Bild aufgeschlossener sozialistischer Menschen entsprachen. Das kam für keine echte Punk-Band in Frage, ihre Musik war ein klares Statement – gegen den Staat.

Deshalb erschien die erste Punkplatte der DDR nicht in der DDR, sondern in Westberlin. Das Album war eine Split-LP der Bands Schleimkeim (SK) und Zwitschermaschine. Die Thüringer Punk-Band Schleimkeim nannte sich aus Gründen der Tarnung auf der LP Saukerle. Aufgenommen wurde die Platte in einem Nest in der Nähe von Dresden, produziert und veröffentlicht von einigen progressiven Westberliner Musikfreunden um Dimitri Hegemann, dem späteren Gründer des legendären Berliner Technoclubs Tresor. Die LP „DDR von unten“ war die erste Vinylscheibe, die Punkrock made in GDR unters interessierte Volk in der BRD brachte. Schleimkeim war nicht erste Wahl, zuvor wurden zwei weitere DDR-Punk-Bands gefragt, die aber absagten, weil ihnen das Risiko zu groß erschien. Die A-Seite wurde von der heute längst vergessenen Artband Zwitschermaschine um den Sänger Sascha Anderson bespielt. Ich kenne keinen, der sich jemals die A-Seite bis zum Ende anhörte.

Die Stasi hört mit

„Alles ist rot“, „Scheiß Norm“, „Untergrund ist Strategie“, „Spione im Café“, „Ende“, „Haushaltsgeräte“, „Frankreich“ heißen die Titel der B-Seite, die SK in einer knappen Stunde aufnahmen. Besonders der SK-Hit „Spione im Café“ begeisterte die Punker in der DDR. Es geht darin um böse Stasi-Spitzel, die dem Protagonisten des Songs nicht gefallen und ihm Schmerzen „von der Schnauze bis zum Zeh“ verursachen. Im Titel „Scheiß Norm“ wird auf brachiale Art die tägliche Fron am Fließband beanstandet, „Alles ist rot“ ist eine komplexe Allegorie auf von der Volkspolizei gejagte und verprügelte Punkrocker. „Untergrund ist Strategie“ scheint eine Art Aufruf zur Revolution, während sich die ruppigen Lieder „Ende“, „Haushaltsgeräte“, „Frankreich“ dem Punkersein in der DDR im Allgemeinen und Besonderen widmen.

Nur wenige Exemplare der LP erreichten den Osten. Je nach Quellenlage sollen zwischen 1.500 und 4.000 Stück von der Platte gepresst worden sein. Sie erzielen heute Höchstpreise bei Sammlern und waren seinerzeit im Westen erbärmliche Ladenhüter. Sascha Anderson soll drei Exemplare der LP in die DDR bekommen haben, ob über Diplomaten oder ein Drittland eingeschmuggelt, ist heute nicht mehr exakt zu verifizieren. Angeblich soll auch Geld geflossen sein. Als Dieter „Otze“ Ehrlich, Bandleader und Spiritus Rector von Schleimkeim, davon hörte, soll er Sascha Anderson in Ostberlin besucht haben. Eine Tür wurde eingetreten, und Otze soll eine LP bei Anderson mit einem soliden Knüppel und jeder Menge wohlklingender Worte eingetrieben haben. 120 D-Mark sowie eine der Platten wechselten laut Aussage von Otze an diesem Tag den Besitzer. Anderson hat das später indirekt bestätigt.

Wer im Arbeiter- und Bauernstaat anders als die anderen war, dem begegnete man nicht eben freundlich. Gerade die frühen Punks wurden von der Stasi rigoros verfolgt (Foto: Christiane Eisler)

Als die Platte in Stotternheim, dem thüringischen Stammsitz von Schleimkeim, ankam, stand das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) schon vor der Tür. Und stellte den Bauernhof der Eltern auf der Suche nach der LP auf den Kopf. Von dem, was dann passierte, kursieren unterschiedliche Legenden. Version eins: Otzes Mutti (Arme wie Keulen, kochte die größten Thüringer Klöße der Welt) schickte in Rotkäppchenmanier die jüngste Tochter mit einem Korb zu Vati in den Stall. Im Korb unter dicken Lagen von Schweineschnitzelbroten versteckt ruhte die LP. Version zwei: Otzes Mutti hat die Platte hinter eine Schrankwand geworfen, wo sie die nächsten Jahre ruhte. Version drei: Otze hat nie eine der Platten besessen. Version vier: Die Stasi hat die Platte eingezogen.

Klar ist hingegen: Der Geheimplan von Schleimkeim, sich einfach in Saukerle umzubenennen, konnte nicht aufgehen, weil bei der Produktion der LP zwei IM unerkannt mitwirkten (informelle Mitarbeiter des MfS). Dem einen gehörte der Aufnahmeraum. Der andere organisierte die ganze Sache: Sascha Anderson, seinerzeit ungekrönter König der künstlerischen Subkultur in der DDR.

Karrieristen, Faschisten, falsche Kommunisten

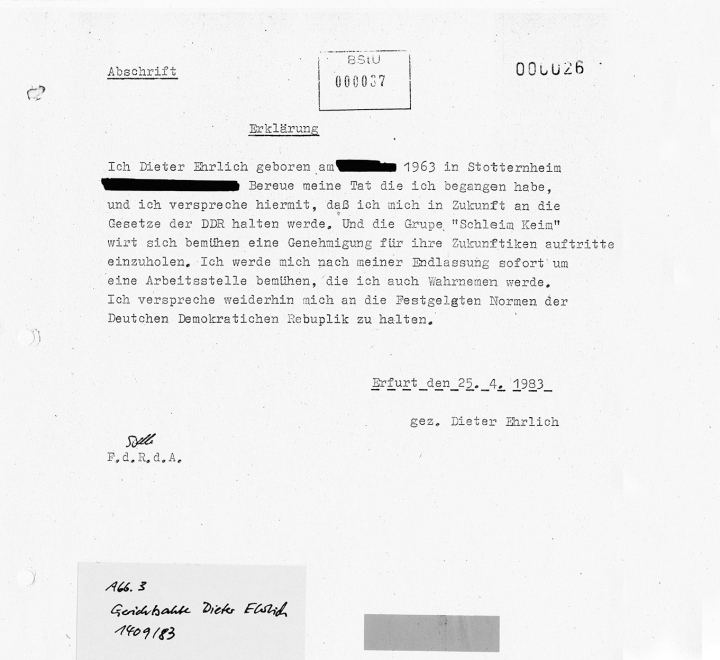

Für die drei damals knapp 20-jährigen Schleimkeim-Mitglieder hatte die Veröffentlichung der LP im Westen ernste Konsequenzen. Nach zweimonatiger Observation und Ermittlungen wurden sie am 29. März 1983 in Untersuchungshaft genommen. Otzes Bandkollegen kamen nach wenigen Tagen wieder frei, während er vier Wochen in U-Haft blieb, zwei davon verbrachte er in Einzelhaft. Besonders der Text zum Lied „Ende“ – „… Ich schäme mich schon lange nicht mehr für meine Heimat, die DDR … Bin damit durch … Karriereristen und Faschisten und nur falsche Kommunisten …“ – erregte die Aufmerksamkeit des MfS. Die restlichen Lieder wurden vom MfS als: „… sehr primitiv gestaltete Entäußerungen einer pessimistischen Lebenshaltung mit anarchistischen Zügen, allgemeiner Unzufriedenheit und einer grundsätzlichen Opposition gegenüber der staatlichen Ordnung …“ beschrieben. Echter Punk halt.

Nachdem die Stasi Schleimkeim auf die Schliche kam, bekamen die Bandmitglieder ordentlich Ärger, wie diese orthografisch ziemlich punkige Gerichtsakte zeigt

Otze gab im Verhör seine Autorschaft zu und versuchte ansonsten, sein Fell zu retten. Nach einem Monat wurde er entlassen und in die großen Arme seiner Mutter übergeben. Doch der Preis für Otze war hoch. Die nächsten zwei Jahre musste er als „Inoffizieller Kriminalpolizeilicher Mitarbeiter für operative Aufgaben“ (IKMO) unter dem Decknamen „Richard“ gegen geringe Geldbeträge und Zigaretten über die Punkbewegung berichten. Bis zum Ende der DDR wurde Ehrlich immer wieder verhaftet, auch weil er 1985 seine Mitarbeit als Spitzel aufkündigte.

Krawall mit den Wildschweinpunks

Dimitri Hegemann erhielt ein Einreiseverbot in die DDR und durfte eine Zeitlang nicht einmal die Transitstrecke nach Westdeutschland benutzen, während die Mitglieder von Zwitschermaschine komplett von Repressalien verschont blieben, weil das MfS eine Enttarnung ihres IM Anderson befürchtete.

Praktisch alle DDR-Punks besorgten sich im Laufe der Zeit die B-Seite der LP. Kassetten oder Tonbänder halfen bei ihrer Verbreitung in die hintersten Winkel der DDR. Noch heute ist Schleimkeim die wichtigste Punk-Band der DDR, deren eingängige und einfache Musik mit klarer Botschaft nach wie vor gehört wird.

SK spielte rauen und schnellen Punkrock, die Texte stammten fast alle vom Bandleader Otze, der auch die Musik zusammenfriemelte. Vorbilder von SK waren unter anderem die Ramones und Motörhead. Otze war ein Naturtalent, er konnte nach fünf Minuten jedes Instrument spielen, obgleich er nie eine musikalische Ausbildung genossen hatte. SK wurde immer von einer Horde Wildschweinpunks begleitet. Finstre Kerle aus dem Thüringer Wald mit schwarzem Hals, wenig Zähnen und großem Bierdurst. Wo die Band war, war Krawall. Nach der Wende hat Otze sich auf alle besorgbaren Drogen gestürzt

Dieter „Otze“ Ehrlich starb am 23. April 2005 an Herzversagen in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung in Mühlhausen. Er hatte die letzten sieben Jahre seines Lebens dort verbracht, weil er seinen Vater, den er im Drogenwahn für den Teufel hielt, getötet hatte.

Titelbild: Christiane Eisler

Frank Willmann ist nicht nur Punk, sondern auch Schriftsteller, Publizist und Coach der Autorennationalmannschaft. Geboren ist er 1963 in Weimar, 1984 reiste er nach Berlin (West) aus, wo er heute noch lebt.

In unserer Themenwoche 40 Jahre Punk bisher erschienen:

Heißer Sommer: „Anarchy in the UK“ hat die Popmusik erschüttert. Verstehen kann man die Wut der Musik nicht ohne die gesellschaftliche Krise, die im Sommer 1976 England spaltete

„Oh Bondage! Up Yours“: Vom Groupie zur Gitarristin einer der wichtigsten Punk-Bands: Das Leben von Viv Albertine von den Slits zeigt, wie wichtig der Punk für Frauen war