Die Frau als 100 Objekte

Was haben ein Wäscheklopfer und eine Hungerstreikmedaille gemeinsam? Die Autorin Annabelle Hirsch erzählt anhand solcher Gegenstände eine Geschichte der Frauen – von 30.000 v. Chr. bis 2017

fluter.de: Du erzählst in deinem Buch eine Geschichte der Frauen in 100 Dingen. Welches davon hat dich bei deinen Recherchen am meisten beeindruckt?

Annabelle Hirsch: „La Machine“, eine Geburtspuppe aus dem 18. Jahrhundert. Die Hebamme Madame du Coudray entwarf sie, tourte damit im Auftrag des Königs Louis XV. durch Frankreich und erklärte Frauen, wie Geburtshilfe funktioniert. Bis dahin gaben sich Frauen Wissen von Generation zu Generation weiter. Wie genau der weibliche Geburtsapparat aussieht, wussten die Damen aber eher nicht, das sollte du Coudray mit ihrer „Machine“ ändern. Eine Nachbildung davon habe ich in Paris im Muséum national d’Histoire naturelle gesehen und fand sie sehr faszinierend, weil sie so detailgetreu war und aussieht wie eine Skulptur von Louise Bourgeois.

Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, die Geschichte anhand von Objekten zu erzählen?

Objekte sind wie ein kleiner Riss in der Wand, durch den man in einen großen Raum blicken kann. Wenn man die Geschichte betrachtet, schaut man oft auf das Laute, Große, Außergewöhnliche und spielt den Alltag als langweilig herunter. Nur war der Einflussbereich der Frauen nun mal lange eher der Alltag und der Bereich des Intimen. Objekte gehören zu diesen Bereichen, deshalb eignen sie sich gut, um die Geschichte der Frauen zu erzählen und sie einem auf sinnliche und lebendige Weise nahezubringen.

Wonach hast du die Dinge ausgewählt?

Ich habe mich tief in die jeweiligen Epochen eingearbeitet, in die Steinzeit zum Beispiel, über die ich gar kein so großes Vorwissen hatte. Mir sind Dinge in Museen begegnet. Ich wollte die großen Entwicklungen, Revolutionen und Kriege darstellen, aber auch Themen hervorheben, die mir wichtig erschienen, etwa Sexualität, der Platz im öffentlichen Raum, das Schreiben als Mittel zur Selbsterkenntnis. Ich habe dann überlegt: Was wären sinnvolle Objekte, um den Platz der Frauen zu einem gewissen Zeitpunkt oder in Bezug auf ein bestimmtes Thema nachzuvollziehen?

Wie repräsentativ ist die Auswahl in Bezug auf Weltregionen?

Meine Auswahl ist sehr subjektiv und hat keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Sie hat leider eine sehr westliche Perspektive. Ich wollte zunächst die ganze Weltgeschichte umfassen, aber merkte, dass das für mich unmöglich ist, weil mir gleichzeitig eine intuitive, subjektive Herangehensweise bei dieser Arbeit wichtig war. Also habe ich mich auf das beschränkt, womit ich – eine Kunsthistorikerin, die mit einer französischen Mutter in Deutschland aufwuchs – mich auskenne. Deshalb heißt es auch „eine“ und nicht „die“ Geschichte der Frauen.

Wie sieht es mit dem Thema Klasse aus?

Ich habe versucht, auch populäre Kultur unterzubringen, Gegenstände, die von Arbeiterinnen gebraucht wurden, zum Beispiel ein Wäscheklopfer. Es ist aber ohnehin schon schwierig, eine Geschichte der Frauen zu erzählen, weil es sehr wenige Quellen gibt. Hätte man im Detail von verschiedenen Klassen erzählen wollen, hätte man wahrscheinlich zehn Jahre recherchieren müssen.

Wie lang hast du recherchiert?

Zwei Jahre.

Was kann ein Objekt überhaupt erzählen?

Geschichte ist mehr als irgendwelche offiziellen Verträge, die zwischen Staaten geschlossen werden. Was hat man in einer bestimmten Epoche gegessen? Was hat man angezogen? Welches Lied hat man gesungen? Und was hat das mit den Leuten gemacht? Das alles erzählen Alltagsgegenstände, so entstehen Kultur und Gesellschaft.

Eine Entscheidung für 100 Gegenstände ist auch eine Entscheidung gegen andere. Der Kleiderbügel, Symbol für selbst durchgeführte Schwangerschaftsabbrüche, kommt in deiner Aufzählung beispielsweise nicht vor.

Ich habe mich für einen anderen Gegenstand entschieden, um die sexuelle Emanzipation darzustellen – das „Manifest der 343“ von 1971, das zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in Frankreich geführt hat. Man hätte aber natürlich auch den Kleiderbügel nehmen können oder das grüne Tuch, das von Frauen in Argentinien und mittlerweile auch in den USA getragen wird, die sich für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche einsetzen.

Was sagen die 100 Dinge darüber aus, wie sich die Rolle der Frau entwickelt hat?

Dass sie nicht linear ist. Man stellt sich gern vor, dass heute alles besser ist als früher, aber die Entwicklung kommt in Wellen. Frauen erkämpfen sich Rechte und Selbstbewusstsein, dann werden sie ihnen wieder genommen. Manche Dinge fühlen sich auch zu einer gewissen Zeit als Fortschritt an und später nicht mehr.

Wie Korsett oder Lippenstift?

Genau. Heute sehen wir Lippenstift oder Rasierer als Symbole für die Objektifizierung von Frauen, früher standen sie für Selbstbewusstsein und Stärke.

Welche der Objekte aus dem Buch symbolisieren Unterdrückung, welche Aufbegehren?

Für Unterdrückung steht zum Beispiel der „Malleus maleficarum“ von 1486, das Werk eines deutschen Theologen, das die Hexenjagden rechtfertigte und befeuerte, in denen sich ja einer der Gipfel der Frauenfeindlichkeit zeigte. Aufbegehren symbolisiert unter anderem eine Hungerstreikmedaille aus dem Jahr 1912. Solche Medaillen verliehen britische Frauenrechtlerinnen damals an Aktivistinnen, die im Gefängnis durch Hungerstreik für das Frauenwahlrecht kämpften.

Gibt es auch Dinge, die sich nicht zeigen lassen? Vieles dürfte doch aufgrund der patriarchalen oder kolonialen Strukturen geraubt, zerstört oder einfach nicht aufbewahrt worden sein.

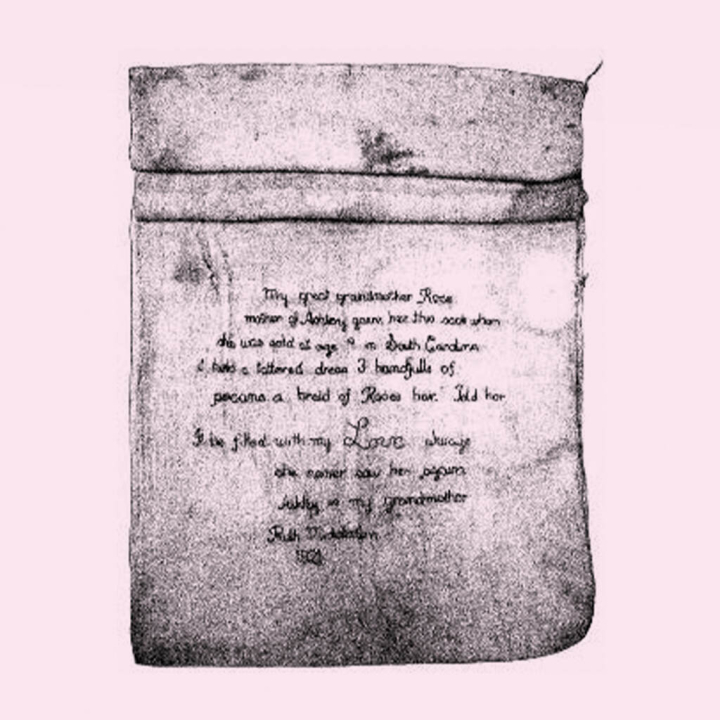

Bestimmt, aber von vielen Dingen weiß man wegen der Zerstörung natürlich nichts. In meiner Auswahl ist zum Beispiel „Ashley’s Sack“, ein Baumwollsäckchen von 1852, das 2007 zufällig auf einem Flohmarkt in Nashville gefunden wurde. Es erzählt von der Trennung von Müttern und Kindern beim Sklavenhandel. Es gab bestimmt viel mehr Gegenstände aus dem Alltag von Sklavinnen, die zerstört wurden oder irgendwo verloren gingen – und von Frauen allgemein. Dieses Bewusstsein zu sagen: „Was mir passiert, was mein Leben ausmacht, was mir gehört hat, ist wichtig für die Nachwelt“ war ein männliches Privileg.

Welches Objekt dürfte denn bei einer Geschichte der Männer nicht fehlen?

Ich würde vielleicht einen Gegenstand wählen, der die Geschlechtsunterscheidung im 19. und 20. Jahrhundert geprägt oder sogar mitkonstruiert hat – das könnte ein blauer Strampler oder eine Spielzeugwaffe sein. Solche Gegenstände nährten das Klischee, wie Jungen zu sein hatten und schotteten das Männliche vom Weiblichen ab.

Deine Geschichtsschreibung endet 2017. Was wäre der Gegenstand des Jahres 2022?

Ein Symbol für die restriktiven Abtreibungsgesetze in den USA – vielleicht der besagte Kleiderbügel.

Und was wird aus deiner Sicht ein bedeutsames Ding in der Geschichte der Frauen in den nächsten 50 oder 100 Jahren sein?

Ein künstlicher Uterus. Das wäre aber ein Ding, das die gesamte Menschheit betrifft. Hätte ich meine Geschichtserzählung erst vor 50 Jahren begonnen, hätte ich sie sowieso nicht als Geschichte der Frauen bezeichnet. Schließlich gibt es mehr auf dem Geschlechtsspektrum. Aber sehr lang gab es eben nur die Entität „Frau“.

Annabelle Hirsch, Jahrgang 1986, ist Kunsthistorikerin und freie Journalistin. Ihr Buch „Die Dinge. Eine Geschichte der Frauen in 100 Objekten“ ist bei Kein & Aber erschienen (416 Seiten, 32 Euro)

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.