So ist es, ich zu sein: Kassiererin im Discounter

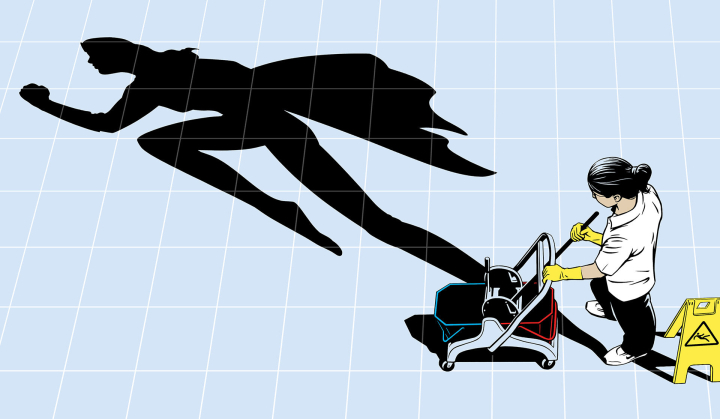

Warum geht es bei Discountern eigentlich immer so viel hektischer zu als in anderen Supermärkten? Saskia hat sich bewusst für eine Karriere im Einzelhandel entschieden und erzählt aus ihrem Arbeitsalltag

Als Kind wollte ich immer Lehrerin werden und habe dann nach dem Abitur ein Mathestudium auf Lehramt angefangen. Irgendwann merkte ich aber, dass mir mein Nebenjob im Supermarkt viel mehr Spaß machte als das Studium, das für meinen Geschmack zu theoretisch war. Kurz vor der Bachelorarbeit wechselte ich dann schließlich zu einem Discounter, bei dem ich eine dreijährige Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau und zur Handelsfachwirtin machte. Im Anschluss daran arbeitet man eigentlich in der Filialleitung – da ich aber vor zwei Jahren Mutter geworden bin, kann ich keine volle Stelle übernehmen und bin daher als Verkäuferin angestellt.

Ich sage immer, für diesen Beruf muss man geboren sein: Im Discounter ist jede Minute durchgetaktet, man ist immer beschäftigt, und es kann sehr hektisch werden. Aber genau deshalb liebe ich meinen Job auch. Es ist immer etwas los, man ist ständig in Action, und ehe man sich’s versieht, ist schon wieder Feierabend. Meine KollegInnen und ich gehen darin voll auf. Um unsere Leistung zu messen, gibt es sogar ganz bestimmte Vorgaben, wie viel Umsatz pro Stunde erzielt werden muss – zumindest in meiner Filiale spielen die aber keine große Rolle mehr, weil wir uns jetzt mehr auf die Zufriedenheit der Kunden konzentrieren. Deswegen geht es in Discountern auch so viel eiliger zu als in anderen Supermärkten. Dort haben sie teils doppelt so viel Personal zur Verfügung wie wir für dieselbe Arbeit.

„Von vier Neuen, die bei uns anfangen, bleibt meist nur einer“

Die Hauptschichten dauern von sechs bis 14 oder von 13 bis 21 Uhr. Morgens um sechs Uhr räume ich ein, dabei habe ich einen eigenen Bereich, für den ich zuständig bin. Wenn das erledigt ist, wird man flexibel im ganzen Markt eingesetzt und schaut, dass alles immer aufgefüllt und gut präsentiert ist. Nachmittags wird die Filiale „nur“ noch instand gehalten, dazu gehört auch Backen und natürlich „Pappe ziehen“, also leere Kartons aufräumen. Eine Person macht immer die Hauptkasse und wird nur während ihrer Pause abgelöst. Gerade die älteren KollegInnen machen das lieber, denn das Verräumen ist körperlich schon sehr anstrengend. Ein voller Bananenkarton zum Beispiel wiegt 18 Kilogramm, und davon kriegen wir zehn Stück am Tag. Das merkt man schon im Rücken. Die Arbeit ist nicht ohne – von vier Neuen, die bei uns anfangen, bleibt meist nur einer.

Ich persönlich freue mich, wenn ich nicht die Hauptkasse mache und neben dem Kassieren auch verräume. An der Kasse muss alles so schnell gehen, da hat man kaum Zeit, mit den KundInnen zu sprechen. Dabei ist dieser Kontakt für mich der schönste Teil des Jobs. Als ich zum Beispiel nach anderthalb Jahren Mutterschaftszeit zurück in den Laden kam, sprachen mich plötzlich viele StammkundInnen an und sagten mir, dass sie mich hier vermisst hätten, weil ich immer so gut gelaunt war, oder dass sie gezielt zu mir kämen, wenn sie Hilfe bräuchten. Im Alltag bemerke ich als Verkäuferin manchmal nicht, wie wichtig ich manchen KundInnen bin. Gerade bei den älteren KundInnen finde ich es schön, wenn ich ihnen helfen kann, zum Beispiel, um einen Artikel aus der Werbung zu organisieren – da freuen die sich immer einen Ast.

KundInnen können aber gleichzeitig auch der nervigste Teil des Jobs sein. Ich habe den Eindruck, dass unser Beruf gesellschaftlich sehr wenig Anerkennung bekommt. Man ist immer nur die kleine Kassiererin, die sowieso von nichts eine Ahnung hat, und wird dementsprechend viel von oben herab behandelt. „Hätten Sie mal was Vernünftiges gelernt“ musste ich mir schon öfter anhören. Ich versuche dann, trotzdem freundlich zu bleiben, was aber nicht immer hilft – meist werde ich dann noch weniger ernst genommen. Das stört mich schon sehr.

Wenn Artikel ausverkauft sind, was völlig normal ist und gerade während der Corona-Krise häufiger vorkam, lassen viele Kunden ihren Frust einfach an uns aus. Wir können ja nur das verräumen, was geliefert wurde, und uns entschuldigen, und trotzdem haben wir da Sprüche kassiert wie: „Es tut ihnen leid, aber nicht weh, genau das ist das Problem.“ So was lasse ich aber nicht an mich heran.

„Natürlich gibt es auch Momente, in denen ich an allem zweifle“

Natürlich gibt es auch Momente, in denen ich an allem zweifle. Zum Beispiel im Dezember, das ist die anstrengendste Zeit im Jahr: Vor den Feiertagen hat man bei der gleichen Arbeitszeit teils doppelt so viel Ware zum Verräumen. Wenn man dann morgens ins Lager kommt, denkt man sich nur: Wie sollen wir das heute noch alles schaffen? Vor Silvester erreicht das seinen Höhepunkt: Dieses Jahr war unser Parkplatz um Punkt sieben Uhr schon rappelvoll, und die Kunden griffen uns Feuerwerksartikel noch beim Auspacken aus dem Wagen.

Trotzdem habe ich mich ganz bewusst für einen Discounter entschieden. Ich mag die schnellere Arbeitsweise und werde auch besser bezahlt als in anderen Supermärkten. Mittlerweile habe ich hier einen fast doppelt so hohen Stundenlohn wie im Supermarkt, bei dem ich während des Studiums gejobbt habe. VerkäuferInnen, die neu einsteigen, haben bei uns einen Stundenlohn von 14,25 Euro, der sich dann über die Jahre bis zu 19 Euro hoch staffelt. Darauf gibt es dann noch verschiedene Zulagen, zum Beispiel bei Spätschichten ab 18.30 Uhr und Nachtschichten ab 20 Uhr. Dafür ist die Arbeit eben auch anstrengender.

Spätestens wenn mein Kind in die Schule geht, möchte ich die stellvertretende Filialleitung übernehmen. Weil ich mehr Verantwortung will und auch ganz einfach mehr Geld verdienen möchte. In dieser Position verdient man nämlich bis zu 26 Euro die Stunde, was schon einen großen Unterschied macht. Allein körperlich könnte es schwierig werden, bis zur Rente durchzuhalten. Ich kenne wenige, die das schaffen. Aber ich würde es mir wünschen – denn insgesamt mache ich meine Arbeit total gerne.

Titelbild: Renke Brandt

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.