Von wegen „frohe Ostern“

Achtung, das hier ist nichts für Weicheier: Unser Schoko-Jieper geht zulasten von Millionen von Kakaobauern. Aber es gibt Ideen, wie man deren Lage verbessern könnte

Die Ausbeutung der Kakaobauern kann einem den Appetit auf Schokohasen ganz schön verderben. Denn diejenigen, die den wichtigsten Rohstoff für unsere Schokolade produzieren, bekommen für ihre Arbeit oft extrem wenig Geld: In der Elfenbeinküste, dem Land mit dem höchsten Anteil an der Kakaoproduktion für den Weltmarkt, verdient ein Kakaobauer durchschnittlich nur einen halben Dollar täglich – dabei liegt die globale Armutsgrenze bei zwei US-Dollar pro Tag.

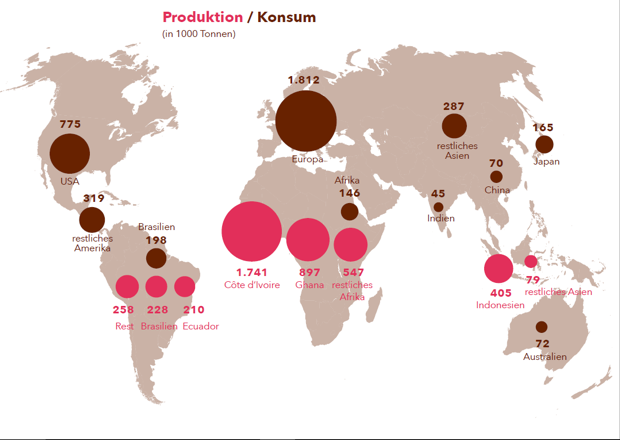

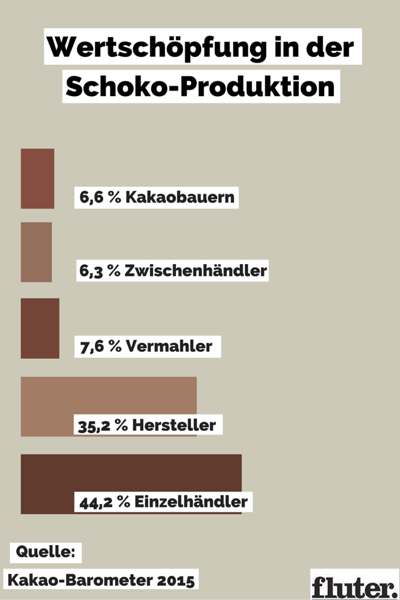

Die Zahl stammt aus dem „Kakao-Barometer 2015“, einem von mehreren NGOs herausgegebenen Branchenreport. Das „Kakao-Barometer“ zeigt auch, dass der globale Kakaomarkt hoch konzentriert ist: Nur acht Händler und Vermahler kontrollieren etwa drei Viertel des Welthandels. Diese Strukturen gehen besonders zulasten der größtenteils unorganisierten Bauern. Obwohl eine Tonne Kakao derzeit für etwas mehr als 3.000 US-Dollar gehandelt wird – beinahe doppelt so viel wie vor zehn Jahren –, kommt bei den weltweit 5,5 Millionen Kakaobauern wenig davon an.

Die Folgen: Kinderarbeit, ein niedriges Bildungsniveau, Mangelernährung. Allein auf den Kakaoplantagen der Elfenbeinküste und in Ghana sollen laut dem Verein „Erklärung von Bern“ 530.000 Kinder unter missbräuchlichen Bedingungen arbeiten. Die US-amerikanische Tulane University geht von mehr als zwei Millionen Kinderarbeitern in beiden Ländern aus.

Wer das beim Schokohasen-Kauf nicht unterstützen will, wählt wahrscheinlich Produkte mit einem Siegel, das Fairness und Nachhaltigkeit verspricht. Am bekanntesten sind die Zertifizierungen von Fairtrade, UTZ und Rainforest Alliance. Friedel Hütz-Adams betrachtet die Label jedoch mit gemischten Gefühlen. „Alleine werden sie es nicht schaffen, den Kakaomarkt nachhaltig zu machen“, sagt der Experte vom Südwind-Institut, das das „Kakao-Barometer“ mit herausgegeben hat. Grundlegendes deckten zwar alle drei Labels ab, sagt Hütz-Adams, also soziale Mindeststandards, das Verbot von Kinderarbeit und ökologische Anforderungen. Aber es sei fraglich, wie viel die Zertifizierungen den Kakaobauern am Ende wirklich nützen.

Zu wenig, ist sich der Unternehmer Christoph Inauen sicher: Die Auswirkungen der Labels auf den Markt seien sehr limitiert – besonders am Marketing der Schoko-Konzerne gemessen, die lächelnde Bauern auf ihren Verpackungen präsentieren. „Man darf nicht vergessen, dass diese Labels die Instrumente der Großen sind“, sagt er. Selbst von den Mindestpreisen und Prämien, die ihnen die Labels verschaffen, könnten die Bauern seiner Meinung nach kaum leben.

Bei „Choba Choba“ sind die Kakaobauern an der Firma beteiligt

Inauen hat früher selbst bei einem der Großen gearbeitet, beim Schweizer Schokoladenhersteller „Chocolats Halba“, der zur Einzelhandelsgruppe „coop“ gehört. Dort hat er sich im Management um Kakaoeinkauf und Nachhaltigkeit gekümmert. Bis Inauen sich entschied, das Geschäft mit der Schokolade von Grund auf anders anzugehen. Gemeinsam mit dem Franzosen Eric Garnier gründete er 2015 „Choba Choba“.

Mit ihrer Firma wollen sie das gängige Geschäftsmodell der Branche auf den Kopf stellen, denn die beiden Gründer beteiligen die Kakaoproduzenten am Unternehmen: 35 Bauernfamilien aus der peruanischen Region Alto Huayabamba halten derzeit sieben Prozent der Aktien. Bis 2020 soll es ein Drittel werden. Daneben erhalten die Bauern einen kleinen Teil des Erlöses jeder Tafel Schokolade.

„Ich wollte den internationalen Kakaopreis in Frage stellen“, erzählt Gründer Christoph Inauen. Bei seinem alten Arbeitgeber ging das aber nicht. Die Bauern von „Choba Choba“ bestimmen selbst, zu welchem Preis sie ihren Kakao verkaufen. Wie viel sie fordern können, überhaupt wie das Geschäft funktioniert, müssen sie noch lernen – schließlich haben sie nie BWL studiert.

„Lieber wenigen Leuten viel helfen als vielen wenig“

Die Gründer haben deshalb ein Weiterbildungsprogramm aufgestellt. Sie wollen Vertreter der Bauern nach Europa holen, ihnen die Firma zeigen und gemeinsam den Markt analysieren. Zudem gebe es Workshops in Alto Huayabamba, und ab Sommer soll sich dort ein neuer Mitarbeiter ausschließlich dem Empowerment der Peruaner widmen. „Choba Choba“ bedeutet in den peruanischen Anden übrigens so viel wie „Ich helfe dir, du hilfst mir“. Bisher erreicht die „Schokoladen-Revolution“, die „Choca Choba“ ausgerufen hat, erst wenige Kakaoproduzenten. Inauen findet: „Lieber wenigen Leuten viel helfen als vielen wenig.“ Bis 2020 würde er aber doch gern mit 500 bis 1.000 Familien zusammenarbeiten, irgendwann auch in anderen Ländern als Peru.

Als reine Weltverbesserer-Schokolade will das Schweizer Unternehmen sein Produkt aber nicht verstanden wissen. Jede Tafel von „Choba Choba“ wird aus den Kakaobohnen der Ernte eines einzigen Bauern hergestellt und in der Schweiz bei einem prämierten Chocolatier verarbeitet. Daraus folgt allerdings auch ein stolzer Preis für eine Tafel Schokolade: 100 Gramm kosten rund zehn Euro.

Muss faire Schokolade so viel kosten? Eigentlich müsste sie es nicht, der Preis hängt stark vom Segment ab, sagt Südwind-Experte Friedel Hütz-Adams: „Beim derzeitigen Weltmarktpreis steckt in einer gewöhnlichen Tafel Vollmilchschokolade Kakao im Wert von rund zehn Cent.“ Schon um die Einkommen der Bäuerinnen und Bauern deutlich zu erhöhen, müsse der Preis pro Tafel Schokolade nur um wenige Cent steigen. „Angesichts der niedrigen Schokoladenpreise können wir uns das durchaus leisten“, findet er.

Hütz-Adams glaubt: Um der Masse der Kakaobauern zu helfen, müsse man von Pilotprojekten wie „Choba Choba“ lernen. Generell mangelt es ihm an Transparenz. „Es muss erkennbar sein, ob Bäuerinnen und Bauern von dem Preis, den sie für ihr Produkt erhalten, tatsächlich menschenwürdig leben können“, sagt Hütz-Adams. In aller Regel tun sie das nicht, auch weil die großen Player offenkundig nicht an einem höheren Kakaopreis interessiert sind.

„Unternehmen müssen für das verantwortlich sein, was in ihrer Wertschöpfungskette passiert“

Und wenn er eine einzige Sache am Kakao-Business ändern könnte? „Man sollte Unternehmen, die wissentlich Menschenrechtsverletzungen in ihrer Produktionskette in Kauf nehmen, verklagen können“, findet Hütz-Adams. „Unternehmen müssen für das verantwortlich sein, was in ihrer Wertschöpfungskette passiert.“ Bei den undurchsichtigen Wertschöpfungsketten ist es derzeit allerdings juristisch schwierig, die Verantwortlichen auszumachen, geschweige denn zu sanktionieren. Es lohnt sich daher bei aller Undurchsichtigkeit der Branche, selbst die Augen offen zu halten, zu fragen, was hinter den Herstellern, den Kooperativen und Zertifizierungen steckt. Denn mit bewussten Kaufentscheidungen kann man den Menschen helfen, die in der Produktionskette am schwächsten sind.