Ein Truck für alle Fälle

Die Zahl der weiblichen Geflüchteten ist in den vergangenen Jahren weltweit stark angestiegen. Dabei bringt die Flucht für Frauen noch einmal andere Risiken mit sich als für Männer. Ein Besuch in Griechenland, wo die Organisation ROSA versucht, einen Safe Space für Frauen zu schaffen

Das Geflüchtetencamp in der Stadt Thiva, 60 Kilometer nördlich von Athen, wirkt an einem Tag Mitte Dezember 2024 wie in Grautöne getunkt: der Stacheldraht, die Container, die Wolkendecke. Der einzige Farbtupfer ist ein lila bemalter Kleinlaster, der zwischen dem Camp und einer verlassenen Lagerhalle parkt. ROSA steht darauf geschrieben, die Abkürzung für Rolling Safe Space. Ein aufblasbares Zelt wurde daneben aufgebaut, davor spielen Kinder mit Freiwilligen Fußball und tanzen Macarena. Im Zelt sind Matten, Kissen und Wärmflaschen ausgebreitet. Heute sind dort Frauen aus Afghanistan, Syrien und aus dem Sudan zusammengekommen. Eine der Frauen betritt das Zelt, wirft davor ihre Flip-Flops ab. „Habt ihr den silbernen Nagellack dabei?“, fragt sie in einem Mix aus Gestik und gebrochenem Englisch.

„Klar.“ Eine freiwillige Helferin hält ein Fläschchen hoch.

Die Frau strahlt, als wäre Glitzernagellack das Beste, was ihr diese Woche passiert ist. In einer anderen Ecke häkelt eine Gruppe Frauen und unterhält sich ausgelassen.

2024 waren weltweit mehr als 60 Millionen Frauen und Mädchen auf der Flucht oder staatenlos. Internationale Abkommen wie die Istanbul-Konvention fordern unter anderem, dass geschlechtsspezifische Erfahrungen bei Asylverfahren berücksichtigt werden. Eine Studie von 2017 belegt: Geschlechtsspezifische Gründe, wie die Angst vor sexualisierter Gewalt, Femizid, Entführung, Genitalverstümmelung, Zwangsverheiratung und -Prostitution gehören zu den häufig genannten Fluchtursachen. Auch unterwegs müssen Frauen „ständig in Habachtstellung sein“, sagt die Projektleiterin Meryam Ocak-Schouler. Sie ist Leitende Oberärztin am St. Hedwig-Krankenhaus der Charité und Expertin für Interkulturelle Migrations- und Versorgungsforschung. Manche Frauen berichteten, ihren Körper Schleppern zur Verfügung stellen zu müssen, andere heirateten unterwegs Fremde als Schutzmaßnahme. Die Enge in den Camps, die Verantwortung für mitreisende Kinder oder fehlende Rückzugsorte verschärften die Situation zusätzlich.

Seit dem 8. März 2022 befindet sich der Rolling Safe Space von ROSA auf der Halbinsel Attika in Griechenland, wo das gesamte Jahr über drei Geflüchtetenunterkünfte regelmäßig angefahren werden: Ritsona, Malakasa und Thiva. ROSA konnte allein im Jahr 2023 für mehr als 5.000 Frauen einen Safe Space an der EU-Außengrenze bereitstellen.

Ein- bis zweimal pro Woche steuert der ROSA-Truck eines von vier Geflüchtetencamps in den Städten Malakasa, Ritsona, Thiva und Oinofyta auf dem griechischen Festland an. 2021 in Deutschland gegründet, widmet sich der gemeinnützige Verein den spezifischen Bedürfnissen von Frauen auf der Flucht. „Es fehlt an geschützten Räumen für geflüchtete Frauen“, sagt Neele Remmers. Die Hamburgerin ist für circa drei Monate als Koordinatorin in Griechenland. Strukturelle Probleme können sie nicht beheben, aber für ein paar Momente der Fürsorge und Selbstermächtigung sorgen.

„Wir vermeiden eher, nach Fluchterfahrung zu fragen“, sagt Remmers. Für ein paar Stunden sei es nebensächlich, woher die Frauen kommen oder wohin sie wollen. Stattdessen lernen sie gemeinsam, machen Sport, basteln und unterhalten sich. Kinder werden von Freiwilligen betreut, Männer haben keinen Zutritt. Die Frauen sollen ein paar Stunden in der Woche für sich haben. Für die Mütter unter ihnen ist es vielleicht die einzige Zeit in der Woche, die nur ihnen selbst gehört.

Fast alle Frauen im Camp leiden unter Stress

Am nächsten Tag hält der Truck in Ritsona, in einem anderen Geflüchtetencamp, 20 Autominuten östlich vom Camp in Thiva. Im Inneren des Lkw bietet ROSA auch medizinische Beratung an: Auf der einen Seite ist eine kleine Teeküche mit Sitzecke, an den Wänden Regale mit Hygieneprodukten und Spielzeug. Ein Raum rechts ist durch eine Schiebetür abgetrennt – für die Beratung. Dort steht eine Liege, außen herum stapeln sich medizinisches Equipment und Medikamente.

Hier klären ROSA-Ärztinnen und Hebammen über reproduktive Gesundheit auf, verteilen Verhütungsmittel oder Periodenprodukte. „Fast alle Frauen hier leiden an körperlichem und seelischem Stress“, sagt Julia Wulbrand. Sie ist im Dezember eine von zwei Hebammen vor Ort in Griechenland.

Auf einem Plastikstuhl vor dem Truck wartet Esma Al-Hamwi auf ihre Behandlung und beobachtet ihre Kinder beim Fußballspielen und Dreiradfahren. Sie trägt eine blaue Kappe über ihrem dunklen Haar und hat dunkle Ringe unter den Augen. Al-Hamwi heißt eigentlich anders, möchte aber anonym bleiben, weil sie Angst hat, ihren Asylantrag zu gefährden.

Seit drei Monaten lebt sie in Ritsona, den bunten Truck besucht sie an dem Dezembernachmittag zum zweiten Mal. Weil alle so eng aufeinanderhocken, eskalieren im Camp Nichtigkeiten zu Streit, etwa wer als Nächstes wäscht, sagt Al-Hamwi. Auch wegen des schlechten Essens und der Ungewissheit, wie ihr Leben weitergeht, hätten viele eine kurze Zündschnur.

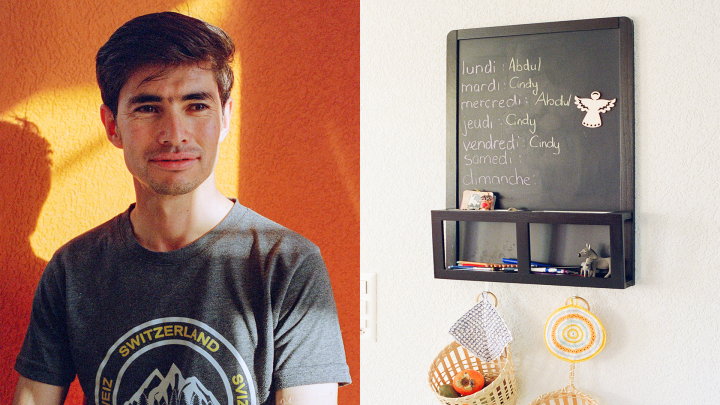

Kurz unter sich: Normalerweise verbringen die Freiwilligen viel Zeit mit den Frauen und Kindern

Esma Al-Hamwi hat im August 2024 mit ihren zwei Kindern und 26 Männern die Ägäis, das Meer zwischen der Türkei und Griechenland, in einem Schlauchboot überquert. „Nur für mich hätte ich den Mut nicht aufgebracht“, sagt sie. „Aber für meine Kinder schon.“ Sie verließ ihre Heimat Damaskus 2011 wegen des Bürgerkrieges, danach fehlten der Syrerin, heute 31, immer die Papiere, um weiterzureisen. Neun Jahre blieb sie ohne Aufenthaltserlaubnis in Saudi-Arabien, zuletzt vier Jahre in Istanbul. Erst im vierten Anlauf erreichten sie Rhodos, ohne davor von türkischen Grenzbeamten abgefangen zu werden. Ritsona soll nur ein weiterer Zwischenstopp sein. „Ich will am liebsten nach Deutschland mit meinen Kindern, in Dortmund leben Verwandte.“

In den Camps fehlt medizinisches Personal

Als Esma Al-Hamwi an der Reihe ist, bittet sie eine der Hebammen in den Kleinlaster. „Wir hören zu, beraten und verteilen bei Bedarf nicht verschreibungspflichtige Medikamente wie Schmerzmittel oder Vaginalcremes, aber auch Bronchialtee, Schwangerschaftstests oder Kondome“, sagt Hebamme Wulbrand später. Als gemeinnütziger Verein darf ROSA jedoch weder Diagnosen stellen noch behandeln. Sie können aber die Frauen an Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen (MSF) oder Medical Volunteers International (MVI) überweisen. Frauen, die zu ihnen kommen, litten unter den schlechten Hygienebedingungen, zum Beispiel häufig unter bakterieller Vaginose oder Vaginalpilz, sagt Wulbrand. Fachärzt:innen gebe es kaum, reproduktive Gesundheit ebenso wenig.

Bei Tausenden Menschen, die auf die drei Camps verteilt leben, kommt im Schnitt auf 200 Bewohner:innen eine medizinische Fachkraft. Manche Camps sind monatelang ganz ohne medizinisches Personal. Ritsona etwa habe nun wieder eine Camp-Ärztin, die aber weder über Medikamente noch Übersetzer verfügt und auch keine Überweisungen tätigen kann, schreibt MVI in seinem Tätigkeitsbericht. „Es ist schön, hier ein paar Stunden unter Frauen zu sein und zu wissen, dass meine beiden Kinder in Ruhe spielen können“, sagt Esma Al-Hamwi über die Arbeit des Vereins. Weil sie Englisch und Arabisch spricht, übersetzt sie heute für die Hebammen bei den nächsten Behandlungen. Sie genieße es, dem ROSA-Team etwas zurückgeben zu können. Als Esma Al-Hamwi abends aufbricht und zurück ins Camp geht, dreht sie sich noch einmal um und sagt: „Vielleicht sehen wir uns ja in Deutschland.“

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.

Fotos: Pauline Schläger / ROSA