Die regeln das

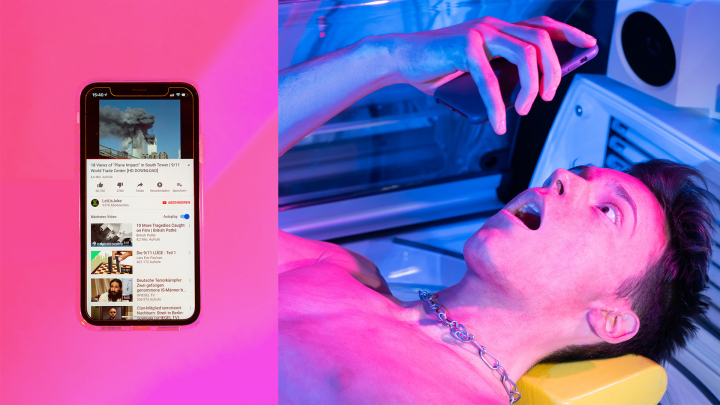

Techkonzerne sind mächtig, manche sagen: zu mächtig. Unternehmen wie Facebook zu zerschlagen ist trotzdem Quatsch, sagt Plattformregulierungsexperte Torben Klausa

Große Techplattformen können beeinflussen, was wir kaufen, wie wir die Welt sehen, wen wir wählen. Das ist zu viel Macht, finden Politiker:innen in Berlin, Brüssel oder Washington. Können sie Regeln einführen, die Facebook, Google und TikTok Grenzen setzen? Eine Frage für den Politikwissenschaftler Torben Klausa, der zum Thema Plattformregulierung promoviert.

fluter: Seit einer Weile herrscht Zwist zwischen dem EU-Parlament und den etwa 1.500 Lobbyisten der Digitalwirtschaft. Warum?

Torben Klausa: Allerdings! Die EU arbeitet an einem großen Gesetzespaket, das die Onlinewelt regulieren soll. Dagegen wehren sich die Lobbyist:innen in Brüssel vehement: Noch stehen riesige Plattformen wie Meta, Alphabet oder TikTok europäischen Gesetzen gegenüber, die mehr als 20 Jahre alt sind. 20 Jahre! Das war noch vor dem ersten iPhone. Um mit den Entwicklungen Schritt zu halten, bohrt die EU gerade ein dickes Brett.

Was plant sie genau?

Die Techkonzerne haben nicht nur wirtschaftlich enormen Einfluss, sondern auch politisch: Sie entscheiden zum großen Teil, mit welchen Inhalten wir online konfrontiert werden, was wir von der Welt wahrnehmen. Diese Macht möchte die EU mit zwei großen Gesetzen beschneiden. Es geht beispielsweise um die Frage, welche Daten Konzerne nutzen dürfen, um mir personalisierte Inhalte wie Werbung anzuzeigen. Aber auch darum, besser zu verstehen, welche Auswirkungen Plattformen wie Facebook oder TikTok auf unsere Demokratie haben. Sie sollen etwa verpflichtet werden, die Nutzer:innen zu informieren, warum ihnen welche Inhalte angezeigt werden. Im Moment wissen nur die Konzerne, wie ihre Algorithmen funktionieren. Obwohl manche sagen, nicht mal die wüssten das.

Meta drohte im Februar, es könne Dienste wie Facebook oder Instagram eines Tages in der EU abschalten.

Meta sieht sein Geschäftsmodell bedroht: personalisierte Werbung. Wenn transparent wird, wie die Empfehlungsmechanismen arbeiten, könnten Wissenschaftler:innen oder Journalist:innen die Algorithmen künftig erforschen und zeigen, wann damit Schindluder getrieben wird. Es gab sogar mal den Vorschlag, personalisierte Werbung ganz zu verbieten. Dieser Vorstoß ist vom Tisch – wahrscheinlich durch intensive Lobbyarbeit der Techkonzerne.

Immer wieder wird auch eine „Entflechtung“ diskutiert, also die Aufteilung und Zerschlagung der großen Techkonzerne.

Das sehe ich eher als populistischen Vorstoß. Das Geschäftsmodell und die Gefahren von Instagram und Facebook ändern sich nicht automatisch, wenn sie nicht mehr Teil des Meta-Konzerns sind. Die EU schreibt stattdessen gerade ganz neue Spielregeln für die Internetriesen.

Würden die verändern, wie gut die Dienste für mich funktionieren?

Das sogenannte Nutzererlebnis soll sich im besten Fall kaum ändern. Aber die Plattformen drohen natürlich damit, dass die EU-Gesetze ihre Produkte verschlechtern.

„Die EU möchte nicht vorschreiben, ob man Katzen- oder Hundevideos sieht – sie will, dass angezeigt wird, warum man gerade das achte Katzenvideo in Folge sieht“

Ich stelle mir gerade EU-Präsidentin Ursula von der Leyen vor, die sich jeden Morgen beim ersten Espresso ihren Insta-Feed neu zusammenstellt. Ganz ohne undurchsichtige Algorithmen und Datenlecks, dafür aber eben mit großem Aufwand.

Personalisierte Feeds wird es weiter geben. Die EU möchte nicht vorschreiben, ob man Katzen- oder Hundevideos sieht – sie will, dass angezeigt wird, warum man gerade das achte Katzenvideo in Folge sieht.

Was würde sich noch ändern?

Sogenannte „Dark Patterns“ sollen verboten werden. Bekanntestes Beispiel: Die Cookieerlaubnis auf Webseiten, wo das „Ja“ meist fett und grün steht, das „Nein“ aber irgendwo grau in Miniatur. Solche Tricks sollen verboten werden. Außerdem muss ich der Nutzung meiner Daten widersprechen können, ohne dass ich etwa ein abgespecktes „Facebook light“ bekomme.

Wo steht das Gesetzespaket gerade?

Bei beiden Gesetzen sind sich EU-Parlament und die Mitgliedsstaaten im Europäischen Rat grundsätzlich einig. Jetzt müssen die beiden Gremien die Entwürfe noch förmlich bestätigen, was wohl noch 2022 passieren soll. Beide würden dann nach einer kurzen Übergangsfrist bald in allen EU-Staaten gelten.

Die EU will die Marktmacht der Big-Tech-Unternehmen regulieren, online für einen fairen Wettbewerb sorgen und Grundrechte im Internet wahren. Dafür entstehen gerade zwei neue Gesetze:

Der Digital Markets Act (DMA) soll das „Gatekeeping“ von Plattformen mit monatlich mehr als 45 Millionen Nutzer:innen in der EU begrenzen. Denn Digitalriesen wie Apple, Amazon oder Google arbeiten wie Türsteher des Internets: Sie bestimmen, welche Produkte du siehst oder welche Anwendungen du installieren darfst. Um einen faireren Wettbewerb im Internet herzustellen, möchte die EU diese Macht beschränken. Die Anbieter sollen zum Beispiel eigene Produkte und Dienstleistungen nicht mehr bevorzugen dürfen. Ende März haben sich EU-Parlament und EU-Rat auf eine finale Fassung für den DMA geeinigt.

Mit dem Digital Services Act (DSA) möchte die EU eine Art Grundgesetz fürs Internet schaffen. Die Plattformanbieter sollen offenlegen, wie ihre Algorithmen funktionieren und welche Daten sie nutzen. Außerdem sollen sie Beschwerdestellen einrichten und illegale Inhalte schneller löschen. Die Nutzer:innen wiederum sollen leichter Beschwerde einlegen können, wenn ihre Inhalte gelöscht wurden. Die Plattformen müssen dann genau darstellen, warum sie etwas entfernt haben. Wenn sie das nicht nachvollziehbar können, sollen Nutzer:innen Anspruch auf Schadenersatz haben.

Das große Ziel des DSA: die Nutzer:innen vor Desinformation und Hatespeech schützen. Je größer die Plattform, desto mehr Verpflichtungen muss sie einhalten. Ende April einigten sich Unterhändler:innen des Europaparlaments und der EU-Staaten auf eine Fassung des DSA, die jetzt vom Europaparlament und den EU-Staaten bestätigt werden muss. Das gilt als Formsache. Das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) zur Bekämpfung von Straftaten und Hassrede im Internet dürfte dann weitgehend durch den DSA ersetzt werden.

Übrigens gelten DMA und DSA zwar als starke Signale der EU an die Digitalplattformen, es gibt aber bereits Zweifel, ob die neuen Gesetze erfolgreich durchgesetzt werden können. Digitalverbände und Kritiker wie Lobbycontrol mahnen, dass über die Wirkung der neuen Gesetze vor allem entscheide, dass die EU ausreichend Personal einstelle, schnell genug handele und sich nicht auf Kompromisse mit den Plattformen einlasse.

Warum hat das deutsche Kartellrecht so wenig Einfluss auf die Plattformen? Der Bundeswirtschaftsminister kann in Einzelfällen entscheiden, ob zwei Supermarktketten fusionieren dürfen oder nicht, aber bei Internetkonzernen scheint er machtlos.

Das würden wahrscheinlich sowohl das Bundeskartellamt als auch die Plattformen anders sehen. (lacht) Das Kartellamt führt bereits Verfahren gegen Facebook, Google und Amazon. Aber es stimmt: Die neuen Möglichkeiten, kartellrechtlich gegen bestimmte Praktiken der Tech-Konzerne vorzugehen, gibt es noch nicht so lange. Und da es um weltumspannende Konzerne geht, dauert das ein bisschen.

Auch China oder die USA machen sich Gedanken, welche Regeln ein Internet braucht, das einige wenige Konzerne und Algorithmen bestimmen. Sind sie damit erfolgreich?

China ist sehr viel weiter bei der Regulierung von Algorithmen und Inhalten im Netz. Dort ist es aber eher eine Zensur: Über die Uiguren oder das Tian’anmen-Massaker wird man im chinesischen Netz nichts oder zumindest nichts Objektives finden. Am Beispiel China sieht man, dass Internetregulierung immer eine Gratwanderung ist: zwischen der Verbannung rechtswidriger Inhalte und der Beschneidung der freien Meinungsäußerung.

Und die USA? Dort sind wesentlich mehr Digitalriesen ansässig als in der EU. Den Europäern dürfte es entsprechend leichter fallen, die Techgiganten durch Gesetze zu ärgern.

Die USA arbeiten aber an ähnlichen Gesetzen. Das war übrigens auch die Hoffnung der Europäer: dass sie weltweites Vorbild sein können und den Ton bei der Internetregulierung vorgeben. Das hat bei der Datenschutz-Grundverordnung gut funktioniert, an ihr orientieren sich Staaten weltweit. Die USA haben spätestens nach der Wahl Donald Trumps erkannt, dass das Silicon Valley eine riesige politische Macht hat, weil die Unternehmen dort nicht genug gegen Fake News im Wahlkampf vorgegangen sind. Dass Elon Musk jetzt im Alleingang Twitter übernehmen will, befeuert die Debatte zusätzlich.

„Die Plattformen sind nicht demokratisch legitimiert, entscheiden aber über unsere Inhalte“

Nach dem Sturm aufs Kapitol im Januar 2021 haben Twitter, Facebook und Instagram Donald Trump von ihren Plattformen geschmissen. Fandest du das richtig oder falsch?

Dass er gesperrt wurde, fand ich im Ergebnis richtig. Aber nicht, wie er gesperrt wurde. Da haben kurzerhand die Chefs privater Unternehmen entschieden. Das war als Vorgang nicht demokratisch legitimiert. Genauso wie die Plattformen nicht demokratisch legitimiert sind, aber über unsere Inhalte entscheiden.

Um die private Ordnung der Techkonzerne demokratisch zu legitimieren, fordern manche sogenannte Plattformräte. Die sind wie ein Miniparlament, das die Regeln für soziale Medien festlegt.

Die Idee stammt eigentlich aus dem Medium Fernsehen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird von sogenannten Rundfunkräten überwacht. Sie vertreten die Interessen der Bürger:innen und schauen, ob alles mit rechten Dingen zugeht.

Die Ampelkoalition will solche Räte für soziale Medien fördern.

Die Idee klingt vielversprechend. Die Herausforderung wird sein, solche Räte verbindlich für die Unternehmen zu verankern. Die Plattformräte müssten ja bei den Unternehmen selbst angesiedelt sein, um sie überwachen zu können. Für die EU-Gesetze sind sie meines Wissens kein Thema, und ich bezweifle, dass es Vergleichbares in naher Zukunft in Deutschland geben wird.

Viele Menschen, darunter auch namhafte wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, halten sich ganz von sozialen Medien fern oder steigen aus. Welche Plattformen nutzt du?

Ich habe ein altes Facebook-Konto, auf dem ich nie bin. Bei Instagram logge ich mich selten ein. Am meisten nutze ich Twitter, auch um berufliche Kontakte zu pflegen. Würde ich WhatsApp nicht mehr nutzen, hätte ich keine Chance, meine Familie vernünftig zu erreichen. Klar ist: Die Plattformen sind für Nutzer:innen Lebensqualität. Deshalb kann die Lösung nicht sein, dass wir komplett auf sie verzichten, sondern dass wir ihnen Regeln geben.

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.