So ist es, ich zu sein: Pflegekraft aus dem Ausland

Ewa, 59, ist zum Arbeiten aus Polen nach Deutschland gekommen. Hier erzählt sie von Ausbeutung, psychischer Belastung, Sterbebegleitung – und warum sie ihren Job trotz allem gerne macht

Ich habe mit 50 Jahren meine Arbeit in Polen als Verkäuferin verloren und konnte lange Zeit keinen neuen Job finden. Für den polnischen Arbeitsmarkt war ich angeblich zu alt. Zuerst wollte ich es wie meine Schwester als Saisonarbeiterin in Deutschland versuchen, aber sie hat mir davon abgeraten – zu hart. Ich bin gerne für Menschen da und helfe. Deswegen dachte ich, es sei eine bessere Idee, mich als Betreuerin für ältere Menschen zu bewerben. Also habe ich mich bei einer Agentur gemeldet, die mich dann nach Berlin vermittelt hat.

Meine erste Stelle war die Hölle. Ich wusste nichts. Ich hatte keine Ahnung von Pflege, konnte kein Deutsch, und die Familie hat mich 16 Stunden am Stück arbeiten lassen. Die Agentur wollte bei meiner Bewerbung nur wissen, ob ich „Erfahrung in der Pflege“ habe – was auch immer das heißt. Ich habe meinen kranken Mann drei Monate vor seinem Tod gepflegt. Das hat ihnen gereicht. Heute weiß ich, dass professionelle Pflege und das Begleiten eines Familienangehörigen nicht vergleichbar sind.

„Bei meinem ersten Job habe ich 1.000 Euro netto im Monat verdient. Die Familie, bei der ich war, hat der Agentur aber monatlich 2.500 Euro bezahlt“

Meine polnische Agentur hatte der Familie vertraglich eine 24-Stunden-Pflege zugesichert. Bei diesem Modell lebt man mit im Haushalt, aber trotz des Namens hat man natürlich das Recht auf Pausen. Dieses Recht wurde mir verwehrt, während meiner Pausen sollte ich noch den Haushalt machen. Ich musste fast alles machen, den Patienten mit dem Auto zu seinen Terminen fahren, einkaufen, putzen und Wäsche waschen. Als ich bei der Agentur angerufen und nach Freizeit für einen Spaziergang gefragt habe, meinten die nur: „Warum wollen Sie denn spazieren gehen, Sie werden sich doch eh nur verlaufen.“

Abends bin ich erst um 23 Uhr ins Bett gekommen. In der Zeit habe ich viel geweint. Ich war so erschöpft. Arbeitsrechtlich ist das alles eigentlich nicht erlaubt, aber ich wusste es damals nicht besser und konnte mich nicht wehren. Zum Glück habe ich schnell Deutsch und mit der Zeit und wachsender Erfahrung auch immer mehr über Pflege gelernt.

Wir Pfleger*innen durften nicht über unser Gehalt reden, sonst hätten wir eine Strafe zahlen müssen – das war vertraglich so geregelt, obwohl das illegal ist. Aber ich bin nicht mehr bei der Agentur, und jetzt kann ich sagen, dass ich bei meinem ersten Job 1.000 Euro netto im Monat verdient habe. Die Familie, bei der ich war, hat der Agentur aber monatlich 2.500 Euro bezahlt. In den ersten drei Jahren bin ich zwischen Berlin und meiner Heimatstadt in der Nähe von Krakau gependelt, alle zwei Monate im Wechsel. Viele meiner Kolleginnen vermissen ihre Familien zu Hause. Es sind meist ältere Frauen, die nicht mehr ihre Kinder, dafür aber ihre Enkelkinder vermissen. Meine beiden Kinder und mein Mann sind früh gestorben, deswegen war es für mich leichter, mich auf die Zeit in Deutschland einzulassen.

„Die psychische Belastung ist das härteste an meinem Beruf. Du lebst das Leben eines anderen. Auch wenn wir gerade nicht arbeiten, wohnen wir da“

Das Schwierigste an diesem Beruf ist nicht die körperliche Belastung, sondern die psychische. Du lebst das Leben eines anderen. Auch wenn wir gerade nicht arbeiten, wohnen wir da. Es ist nicht unser Zuhause. Und ältere Menschen haben häufig genaue Vorstellungen davon, wie ihr Haushalt zu funktionieren hat. Ich war mal bei einer Dame, die der Meinung war, dass ich ihre Wäsche nicht in genug Farben trenne. Oder ein anderes Mal war ich bei einer Familie, die es mir beim Spülen verbieten wollte, das Geschirr am Ende noch mal mit klarem Wasser abzuspülen. Die Erwartungen, die an dich gerichtet werden, sind hoch.

Der erste Patient, bei dem ich war, hatte Parkinson. Mit der Zeit verschlechterte sich sein Zustand, bis er schließlich starb. Ich war nicht nur seine Betreuerin, sondern auch seine Sterbebegleitung. Das ist hart. Oft kümmern sich die Familien nicht darum, dass eine geschulte Person kommt, die den Tod eines Menschen begleitet. Das übernehmen wir dann, ohne dafür ausgebildet zu sein. Für Polinnen wie mich ist es schwer zu verstehen, dass manche Familien sich wegen der Patientenverfügung ihres Angehörigen dazu entschließen, lebenserhaltende Maßnahmen einstellen zu lassen. Bei uns in Polen kämpft man bis zum Schluss um das Leben. Menschen sterben zu lassen, tut vielen von uns weh.

Für einige Patienten ist es erst unangenehm, sich von mir waschen zu lassen. Für den Patienten bin ich am Anfang ja auch fremd. Mir macht das nichts aus. Ich möchte meine Aufgabe so gut erledigen, wie ich kann. Ich sage mir immer: Vor mir steht nur ein Mensch, und der braucht meine Hilfe. Ich empfinde keinen Ekel. Es gibt schon auch Patienten, die mir gegenüber aggressiv waren, aber sie waren nie physisch gewalttätig. Zum Glück. Einmal Gewalt ist immer zu oft. Kolleginnen von mir erzählen mir, dass sie geschlagen wurden. Die Familie muss dafür eine Lösung finden.

Wenn mir etwas zu viel wird, rede ich mit den Patienten und setze Grenzen. Ich bin ein Mensch mit Gefühlen. Zu einer Dame habe ich mal gesagt: Ich bin nicht hier, um deine Freundin zu sein. Ich bin hier, um dir zu helfen. Und wenn ich weine, verstecke ich mich nicht. Andere Situationen versuche ich durch Humor zu entschärfen.

„Die schlechte Situation von uns Pfleger*innen ändert sich, wenn auch nur langsam, und immer mehr wehren sich auch rechtlich“

Bei der zweiten Familie, bei der ich war, hatte ich Glück. Ich habe sie zufällig kennengelernt, und sie haben mich direkt angestellt und sind mein Arbeitgeber geworden – ohne Umweg über eine Agentur. Sie waren sehr respektvoll im Umgang mit mir. Aber auch ich war selbstbewusster. Ich hatte einen freien Tag in der Woche und Pausen. Nicht alle meine Kolleginnen haben dieses Glück. Ich würde nie selbstständig arbeiten, weil ich mich dann selbst versichern müsste und keine Rentenbeiträge gezahlt werden.

Heute bin ich bei meiner dritten Familie in Tuttlingen, einem Ort in der Nähe des Bodensees. Ich habe sie über eine Facebook-Gruppe gefunden. Dort betreue ich eine 72 Jahre alte Frau. Sie wollte eigentlich keine Betreuerin, aber ich konnte sie überzeugen, dass ihre Kinder nur ihr Bestes wollen. Mir geht es hier sehr gut. Ich habe fast zwei Tage frei, verdiene sehr gut und habe ein eigenes Zimmer mit Bad, bei dem ich die Tür schließe, wenn ich Pause mache. Die schlechte Situation von uns Pfleger*innen ändert sich, wenn auch nur langsam, und immer mehr wehren sich auch rechtlich.

Nach all den Schicksalsschlägen, die ich schon erlebt habe, habe ich heute Frieden gefunden. Ich bin glücklich in Deutschland und möchte hier meine Rente verbringen. Dieser Beruf hat mich gerettet, und ich mach ihn sehr gerne. Menschen in meiner Obhut können sich mit mir sicher fühlen. Ich baue eine Verbindung zu ihnen auf. Beruflich konnte ich mich weiterentwickeln, und ich habe so viel über Krankheiten gelernt. In meiner Freizeit besuche ich gerne Freunde oder fahre an den Bodensee zur Entspannung. Und ich nutze die Zeit, um anderen Frauen in der Pflege zu helfen. Ich informiere sie in Facebook-Gruppen über ihre Rechte. Denn wir werden ausgebeutet, wenn wir nicht genug wissen.

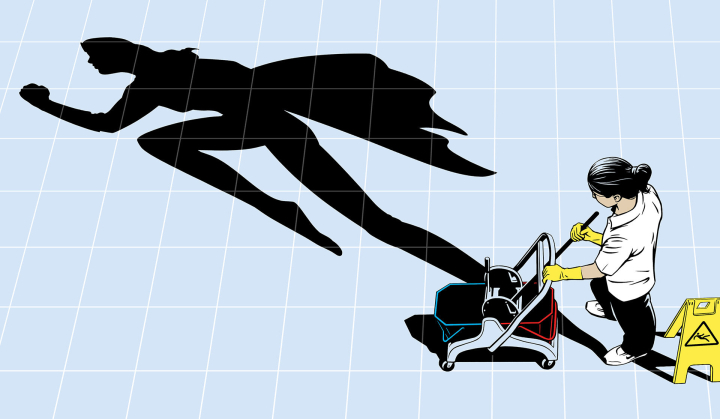

Illustration: Gregory Gilbert-Lodge

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.