Schau mal, die ganzen armen Menschen

Im namibischen Windhoek lassen sich Touristen gut genährt und klimatisiert durch die ärmsten Viertel kutschieren. Gafferei – oder ist dieser Township-Tourismus eine Chance für die Bevölkerung?

Als Gregory Geiriseb 1995 zur Welt kam, da war sein Heimatland Namibia gerade fünf Jahre lang unabhängig. Er ist im Township Katutura aufgewachsen, am Rande der Hauptstadt Windhoek. Zu zehnt haben sie in einem Haus gewohnt. „Wenn du dich anstrengst und der Beste in deiner Klasse bist, dann kannst du später alles erreichen“, hatte er sich selbst immer wieder gesagt.

Heute ist Geiriseb 28 Jahre alt und arbeitet als Reiseleiter. Katutura hat er hinter sich gelassen, er lebt inzwischen in einem anderen Stadtteil. Und doch kehrt er immer wieder zurück: Beinahe täglich bringt er Touristen in die ärmeren Gegenden Windhoeks. „Wir wollen zeigen, dass Namibia mehr ist als wilde Tiere und schöne Landschaften“, sagt er.

Township-Tourismus ist kein neues Phänomen. Südafrika, Brasilien, Jamaika, Ägypten, Kenia, Indien, Indonesien: In etlichen Ländern kann man geführte Touren durch die ärmsten Viertel der Metropolen buchen. 2015 schätzten Forscher von der Universität Potsdam, dass weltweit jährlich mehr als eine Million Touristinnen und Touristen – hauptsächlich aus dem Globalen Norden – an Führungen durch Slums, Townships oder Favelas teilnehmen. Die ersten Führungen gab es in Südafrika bereits in den 1980ern, damals teilweise noch zu Propagandazwecken des Apartheidregimes. Vierzig Jahre später boomt das Segment, auch in Namibia.

Ein Samstagmorgen in Windhoek. Es ist Juni, afrikanischer Winter also. Vor der Christuskirche mitten im Zentrum Windhoeks ist zu dieser Zeit nichts los. Hier beginnen die Township-Führungen, die Geirisebs Arbeitgeber Chameleon Safaris und etwa ein halbes Dutzend anderer Reiseunternehmen anbieten.

Die Tour dauert noch keine Viertelstunde, als wir uns auf dem Gelände eines der ersten deutschen Konzentrationslager wiederfinden. Geiriseb deutet auf eine Statue, in deren Sockel ein Bild des Grauens eingemeißelt ist: Frauen und Männer mit knochigen Körpern kurz vor dem Hungertod. „Die Opfer des deutschen Völkermords in Namibia“, sagt Geiriseb. Von 1884 bis 1915 war das Deutsche Reich Kolonialmacht im heutigen Namibia. Generalleutnant Lothar von Trotha befahl die völlige Vernichtung der Bevölkerungsgruppe der Herero im Oktober 1904 und der Nama im April 1905. Laut Schätzungen starben bis zu 100.000 Menschen im Widerstand gegen die deutsche Kolonialmacht, in Konzentrationslagern oder verdursteten in der Omaheke-Wüste. Wenn Geiriseb vom Völkermord erzählt, fangen manchmal Touristen an zu weinen.

Der Part, wegen dem die meisten Reisenden die Tour überhaupt buchen, steht erst noch bevor: ein Besuch im Township.

Geiriseb lenkt den Bus hinaus aus dem Stadtzentrum an die Ränder der Hauptstadt. „Katutura“, sagt er, „das heißt so viel wie: Ort, an dem wir nicht leben wollen.“ Die südafrikanischen Besatzungsbehörden hatten das Wohngebiet Ende der Fünfziger aus dem Boden gestampft. Gemäß der Apartheid sollte Windhoek zur „weißen Stadt“ werden. Die schwarze Bevölkerung musste ins abgelegene Katutura umsiedeln. Auch dort galt eine Politik der strikten Trennung: Jede einzelne Gruppe – etwa Damara, Ovambo und Nama – wurde in einen eigenen Wohnbezirk verwiesen. Kilometerweites Brachland lag nun zwischen ihnen und dem Rest der Stadt, von Arbeit und Aufstiegsmöglichkeiten.

Auch die Locals sollen von den Touren profitieren – feste Verträge gibt es aber nicht

Schlichte kleine Steinhäuser reihen sich aneinander, in einem Garten findet ein Gottesdienst statt. Vor einem Friseursalon aus Wellblechplatten stehen die Menschen Schlange. Männer waschen auf den Straßen Autos oder treffen sich in Shebeens – informelle Bars, die meist schon morgens öffnen.

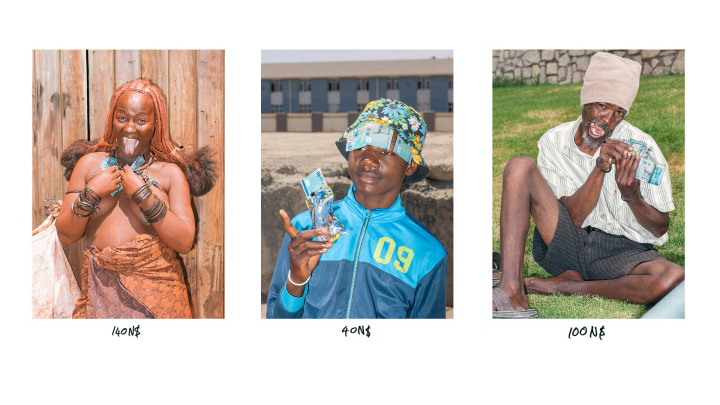

Anbieter betonen, dass durch die Reisen auch die Menschen vom Tourismus profitieren, die das Geld am dringendsten brauchen. Feste Verträge mit den Locals gebe es allerdings nicht, schreibt Chameleon Safaris auf Anfrage. Alle beteiligten Parteien seien unabhängig. „Wir unterstützen die Menschen aus den Townships, indem wir Touristen zu ihnen bringen und sie ihre Produkte an sie verkaufen können.“

Geiriseb parkt den Bus vor einem Maschendrahtzaun. Unsere Taschen sollen wir gut versteckt im Wagen zurücklassen, sagt er, damit sie nicht gestohlen werden. Und wenn wir Bilder von Menschen machen wollen, sollen wir vorher um Erlaubnis bitten. Auf das kurze Briefing folgt ein Abstecher auf den Oshetu Community Market. Der Kontrast zum leblosen Stadtzentrum könnte kaum größer sein: Der Markt ist gut besucht, Musik und Bässe dröhnen durch die Gänge der offenen Halle. Männer weiden Rinder aus, in einer Wanne treiben die Gedärme umher. Dahinter braten Männer über offenem Feuer „Kapana“ – stark gewürzte Rinderstreifen, die man in Katutura an jeder Straßenecke kaufen kann.

„Schon probiert?“, fragt Pawa Hasheni, Glatze, Bart, freundliches Lächeln. Jeden Tag steht er von sechs Uhr morgens bis zehn Uhr abends an seinem Stand und brutzelt. Seine Hauptkunden seien nach wie vor Locals. Touristen bringen ihm nur einen Bruchteil seines Einkommens. „Viele Menschen erwarten keine weißen Menschen auf dem Markt“, sagt Hasheni. „Aber ich bin stolz auf unsere Traditionen und teile sie gerne mit ihnen.“ Natürlich gebe es Touristen, die sich unhöflich verhalten und ihm ungefragt ihre Kamera vor das Gesicht halten. Was er dann macht? Hasheni zuckt mit den Schultern. „Es kommt wie immer darauf an, wie man damit umgeht.“ Seine Wahl: Gelassenheit.

Township-Touren sind ein Balanceakt für alle Beteiligten. Sie können bilden, sensibilisieren, den interkulturellen Austausch fördern, sagen Befürworter. Sie können für dringend benötigte Einnahmen sorgen. Aber es besteht eben auch die Gefahr, dass sich Veranstalter an der Not der Menschen bereichern, sie exotisieren oder romantisieren – und so Stereotype weiter verstärken. Manche Kritiker sprechen sogar von „Menschensafari“, „poorism“ oder „poverty porn“.

„Wer Township-Touren bucht, ist oft auf der Suche nach einem besonders authentischen Erlebnis“

„Wer Township-Touren bucht, ist oft auf der Suche nach einem besonders authentischen Erlebnis“, sagt Markus Buderath von der Arbeitsstelle Tourism Watch bei der Hilfsorganisation für Entwicklungszusammenarbeit Brot für die Welt. „Das Problem daran ist, dass man so die Deutungsmacht beansprucht. Man fällt also ein Urteil darüber, was das wahre Afrika ist – und was nicht.“ Buderath empfiehlt, zunächst die eigene Motivation zu hinterfragen: Warum möchte man ein Township besuchen? Welche Vorstellungen hat man? Romantisiert man Armut im schlimmsten Fall? „Ich muss mir bewusst machen, dass ich als Reisender immer ein Produkt vorgesetzt bekomme“, sagt Buderath.

Umso entscheidender sei es, wer dieses Produkt gestaltet. Im besten Fall stamme der Guide aus der Gegend, so wie Geiriseb. Die Menschen aus den Townships dürften keinesfalls zu bloßen Anschauungsobjekten werden. Stattdessen sollten sie mitentscheiden dürfen – zum Beispiel über das Narrativ, das den Touristen vermittelt wird. „Wenn die Leute vor Ort involviert sind“, sagt Buderath, „dann können solche Angebote ein Mittel zu mehr Selbstbestimmung sein.“

Ein paar Kilometer weiter westlich beginnt die informelle Siedlung Havana. Auf der Suche nach Arbeit strömen immer mehr Menschen in die Hauptstadt. Der Traum vom Job bleibt meist unerfüllt. Eine notdürftige Wellblechhütte reiht sich an die nächste. Miete zahlt hier niemand. „Legal ist das zwar nicht, aber die Regierung kann nicht viel dagegen tun“, sagt Geiriseb. „Wenn sie die Menschen wegschicken würden, würden sie ihre Hütten eben woanders aufstellen.“

Am Straßenrand bieten Verkäufer Chips, Gemüse und Secondhandklamotten an, präsentiert in Pappkartons oder an klapprigen Stahlständern. „Hier steigen wir nicht aus, das wäre zu gefährlich“, sagt Geiriseb. Der Frust der Menschen sei groß, die Atmosphäre hitzig, die Kriminalität hoch. Als er einmal das Gespräch mit den Einwohnern gesucht hat, wurde er harsch zurückgewiesen: Warum bringt er, ein Namibier aus Katutura, Touristen nach Havana und zeigt ihnen, wie sie hier leben? „Es ist besser, dass sie nicht nur die schicken Gebäude im Stadtzentrum sehen“, hat er geantwortet. „Sie sollen wissen, wo wir tatsächlich herkommen.“

In Havana gelten keine Verkehrsregeln. Quälend langsam kämpfen wir uns durch die verstopften Straßen. Niemand scheint uns weiter zu beachten. „Die Menschen haben sich an die Touristenbusse gewöhnt“, sagt Geiriseb. Auf einem Hügel stellt er den Motor ab. Wir blicken auf ein Meer aus Wellblechhütten, das sich in der Wintersonne spiegelt. Keine 50 Meter von uns entfernt wühlt ein Mann in einem Müllhaufen. „Die Einwohner von Havana haben das Recht, über die Touristen und ihr Interesse verärgert zu sein“, sagt Geiriseb. „Aber sie müssen auch die andere Seite sehen: Wir erweitern die Perspektive der Menschen.“

Einmal machen wir noch halt. Der Bus holpert über Schotterstraßen, bis wir uns plötzlich in einer Oase wiederfinden. Vor unseren Augen breitet sich ein Staudamm aus, am Ufer blühen Jacarandabäume in Pink- und Lilatönen. Willkommen bei Penduka, einem sozialen Projekt, das benachteiligte Frauen aus den Townships unterstützt. Eine von ihnen: Leni Roi.

Sie führt uns durch die Werkstatt, in der sie und ihre Kolleginnen Kleider und Kissenbezüge nähen und besticken. In einem anderen Raum verwandeln sie Bierflaschen in funkelnd grüne Armbänder. Ihre Produkte verkaufen die Frauen im Shop nebenan. „Irgendwann will ich mein eigenes Modegeschäft eröffnen“, sagt Roi.

Ist es Absicht, dass die Tour mit einem Besuch bei Penduka, mit hübschen Stickereien, Aufstiegsmöglichkeiten und Zukunftsträumen endet? „Nein“, sagt Geiriseb, „es liegt einfach auf dem Weg zurück ins Stadtzentrum.“

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.