„Ich fühle mich fast gefeiert dafür, dass ich anders bin“

Die meisten Tech-Brains im Silicon Valley sind weiß, männlich und hetero. Die Fotografin Helena Prize hat Menschen porträtiert, auf die das nicht zutrifft – und sie nach ihren Erfahrungen in der Branche gefragt

Das Silicon Valley gilt als einer der Ursprungsorte des technischen Fortschritts der vergangenen Jahrzehnte. Man könnte meinen, das Tal sei auch in Sachen Gleichberechtigung in der Arbeitswelt Vorreiter. Immerhin brüsten sich die Firmen mit Internationalität. Der Bekannte, den fast jeder hat, der in so einer Tech-Firma arbeitet, jettet ständig herum. Heute Büro in Dubai, morgen Delhi, dann Kapstadt. Doch wenn man sich die Führungsriege der großen Tech-Konzerne mal anschaut, wird schnell klar: Auch im vermeintlich weltoffenen Valley ist weiß, männlich und hetero zu sein von Vorteil. Zumindest sind Menschen mit diesen Merkmalen überrepräsentiert. Und da wird so schnell auch kein ethnisch und geschlechtermäßig diverserer Nachwuchs kommen. Woher auch? Bei Google etwa sind, eigenen Angaben zufolge, 69 Prozent der Mitarbeiter männlich, nur zwei Prozent afroamerikanisch, und in den Berufen, die mit Technik zu tun haben, arbeiten sogar nur 20 Prozent Frauen.

Ein paar nichtweiße, nichtmännliche Tech-Brains gibt es aber eben doch. Helena Prize hat sie fotografiert und in kurzen Steckbriefen nach ihrer Geschichte und ihren Erfahrungen in der Tech-Branche gefragt – sie nennt die Arbeit „Techies Project“.

Rana Abulbasal

Seit fünf Jahren im Silicon Valley, arbeitet als Project Specialist bei Facebook, aus Jordanien

„Ich bin eine muslimische, arabisch-amerikanische Frau. Ich kam aus Jordanien in die USA, um meinen Master of Business Administration zu machen – 2009 war das –, und habe mich dann entschieden, zu bleiben. Ich habe mein ganzes Leben in Jordanien zurückgelassen. Meine Träume waren zu groß für dieses kleine Land. Niemals hätte ich gedacht, dass ich mal bei einer Firma wie Facebook in der Bay Area lande. Es ist nicht leicht, ganz augenscheinlich anders zu sein und tagein, tagaus gegen Klischees anzukämpfen. Aber jetzt bin ich hier. Ich habe es geschafft.

Bis ich ins Silicon Valley gezogen bin, wusste ich nicht einmal, was Diversität ist. In Jordanien sahen fast alle aus wie ich und zogen sich so an wie ich, sprachen dieselbe Sprache. Als ich in Portland und Seattle zum Studieren war, habe ich einfach akzeptiert, dass ich eine Fremde bin. In der Bay Area wurde mir bewusst, dass ich Teil einer Minderheit bin. In einer Firma wie Facebook ist das eine gute Sache. Als muslimische Frau mit Hidschab fühlte ich mich hier akzeptiert, fast gefeiert dafür, dass ich anders bin. Das motiviert mich.“

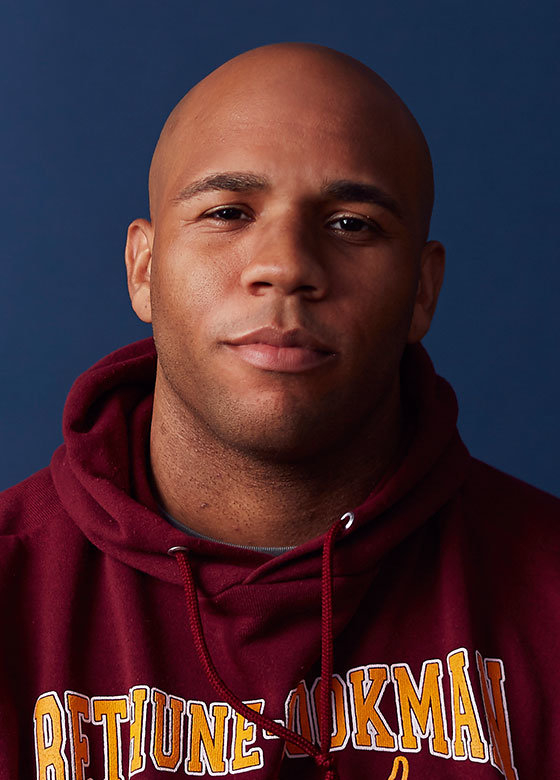

Jared Erondu

Seit fünf Jahren im Silicon Valley, gerade als Interaction Designer bei Copper, aus Brooklyn, NY

„Ich bin Autor und Designer aus Brooklyn und lebe in San Francisco. Meine Kindheit habe ich zum Teil in Südamerika und Nordeuropa verbracht. Dort habe ich gelernt, wie wichtig Diversität ist. Tagsüber bin ich damit beschäftigt, bei Copper über Designsysteme nachzudenken. Abends schreibe ich über Design und das Business im Silicon Valley. Nachts denke ich darüber nach, wie es ist, Linkshänder zu sein.

Die Kultur meines Vaters ist geprägt von Stolz, und gleichzeitig sind die Nigerianer sehr hart arbeitende Menschen. Vor kurzem ist eine Kollegin für ein Projekt nach Nigeria gereist. Sie kam total erleuchtet zurück. Als sie ging, wusste sie über 419 Bescheid, ein Begriff, der synonym mit Nigerianern verwendet wird (Anmerkung der Redaktion: Der „four-one-nine“ ist der Betrugsparagraf im nigerianischen Gesetzbuch, der eine Praxis unter Strafe stellt, die aus Nigeria kommen soll. Der „419 Scam“ bezeichnet den versuchten „Vorschussbetrug“ per Mail à la: „Schnell Geld machen mit wenigen Klicks“. Die Mails versprechen den Empfängern große Geldsummen, wenn sie vorab kleine Beträge auf fremde Konten überweisen). Meine Kollegin war überrascht, als sie feststellte, dass vielleicht ein halbes Prozent der nigerianischen Bevölkerung solche Tricks versucht. Trotzdem wird die ganze Nation dafür stigmatisiert. Ich als Halbnigerianer, der in der Tech-Branche arbeitet, weiß noch, dass ich immer achtsam war, wenn es darum ging, meine Herkunft preiszugeben. Da war so eine Angst vor Reaktionen wie ‚Er hat’s reingeschafft?‘ Oder: ‚Du beschäftigst den? Er ist doch 419! Denen kannst du nicht trauen.‘ Interessant, ich habe darüber nie nachgedacht, bis jetzt.“

Lukas Blakk

Seit zehn Jahren im Silicon Valley, arbeitet als Mobile Release Manager bei Pinterest, aus Ottawa, Ontario, Kanada

„Ich bin ein kanadischer Queer-Künstler und Aktivist, der mit 30 Jahren angefangen hat, Software-Development zu studieren. Ich strebte eine vernünftige Mittelklassen-Karriere mit Zahnversicherung an und bin zufällig im Silicon-Valley-Chaos gelandet. Jetzt verbringe ich viel Zeit damit, anderen Leuten Möglichkeiten zu verschaffen, sie zum Lernen zu motivieren und ihnen klarzumachen, dass sie eine bessere Bezahlung verlangen müssen. Das hat mir so viel geholfen, und ich wünsche das allen, vor allem denjenigen, die in Armut gefangen sind. Ich wurde in Ottawa geboren und bin dort aufgewachsen. Meine Mutter war sehr jung und outete sich, als sie im dritten Monat schwanger war. Sie zog von zu Hause aus. Das war in den Siebzigern noch ziemlich ungewöhnlich. Meine Mutter war auch Aktivistin, Feministin, eine Frau, die nicht viel auf Traditionen gibt. Sie fuhr Taxi, arbeitete auf dem Bau oder als DJane auf Queer- und Frauenpartys. Sie war ein großes Vorbild für mich. Sie verdiente nicht viel, wir hatten nie viel Zeug.

Ich habe das Gefühl, ich bin in dieser Branche, weil ich so viel Geld wie möglich scheffeln will. Aber auch, weil ich nach ein paar Jahren den Abflug machen kann, und dann gehen meine Leute und ich – die, die nicht so viel Geld haben, die keine Rentenvorsorge haben und keine finanzielle Stabilität – an einen ruhigen Ort und haben ein gutes Leben. Ich glaube nicht daran, dass ich das hier nur für mich mache. Ich muss das auch für andere machen, für so viele wie möglich. Aber es reicht einfach nicht. Die Schere zwischen Arm und Reich wird so schnell größer, und ich habe nie das Gefühl, dass ich genug tue, um anderen zu helfen. Manchmal will ich einfach wegrennen von dem ganzen Geld, das ich hier verdiene. Zurück in die Zeit, als die Dinge noch einfach waren und ich nicht Teil einer so verhassten Branche war.“

Jeany Ngo

Seit fünf Jahren im Silicon Valley, arbeitet als UX-Designerin bei Airbnb, aus San José, Kalifornien, und Houston, Texas

„Ich bin eine 25 Jahre alte, blauhaarige, vietnamesische Amerikanerin aus San José. Mit 16 musste ich Hals über Kopf nach Texas umziehen. Obwohl meine Eltern sich alle Mühe gegeben haben, mich auf traditionelle Karrierewege zu leiten, bin ich mit 17 von zu Hause ausgezogen. Ich habe freiberuflich gearbeitet und mir das College mit Kellnern finanziert. Irgendwann bin ich in San Francisco gelandet, wo ich ohne Design-Abschluss für bekannte Firmen arbeite.

Ich glaube nicht, dass die Herausforderungen, die sich mir gestellt haben, nur mit der Tech-Branche zu tun hatten. Meine Eltern waren ziemlich streng. Sie wollten, dass ich alles lerne, was irgendwie geht: Ich spielte Tennis, Klavier, ich schwamm, machte Taekwondo, spielte Klarinette, Basketball, Badminton, eine Million Sachen. Sie warfen das alles auf mich und guckten, was hängen blieb. Dadurch habe ich Probleme mit meinem Selbstwertgefühl entwickelt. Ich brauche immer Anerkennung, egal ob von meinen Eltern oder Arbeitgebern oder Managern. Ich strebe nach absoluter Perfektion.

In der Tech-Branche gibt es ständig Wettbewerbe um Titel, Vergütungen, Erfahrungen, alles Mögliche. Da ist es leicht, sich vom Ego eines anderen erschlagen zu fühlen und sich zu vergleichen. Aber ich habe verstanden, dass es nicht um andere geht, sondern darum, wie es mir geht.“

Tiffany Taylor

Seit sechs Jahren im Silicon Valley, arbeitet als Produktdesignerin, aus Belleville, Illinois

„Ich habe mir Webdesign und Coden selbst beigebracht. Ich hätte niemals gedacht, dass mein nerdiges Hobby aus der Schulzeit mal mein Beruf werden würde. Als schwarze Frau habe ich seltene Einblicke: Ich habe in meiner Zeit hier bisher nur eine einzige andere schwarze Frau kennengelernt, die diesen Job macht.

Zu den Schwierigkeiten hier gehört sicher ein gewisses Gefühl der Isolation. Das hat auch damit zu tun, dass ich oft unsicher bin, weil ich die Schule abgebrochen habe, aber dazu kommt, dass es hart ist, wenn niemand so aussieht wie du oder verstehen kann, womit du zu kämpfen hast. Das war eine Herausforderung für mich, besonders weil ich gerade versuche, meine Wurzeln zu erkunden und anzunehmen. Ich habe einen Gentest gemacht, um meine Herkunft und Ethnizität feststellen zu lassen, weil es in meinem Stammbaum viele Lücken gibt und ich mich endlich irgendwie definieren wollte. In letzter Zeit wird mir sehr viel bewusster, was es bedeutet, eine schwarze Frau zu sein, als es das vorher war. Ich bin stolz darauf, habe aber das Gefühl, dass ich in einem Business arbeite, in dem ich das nicht ausleben darf, weil ich nicht will, dass die Leute sich komisch fühlen. Außerhalb der Arbeit bin ich mir der Herausforderungen schwarzer Amerikaner und anderer Minderheiten, was Bürgerrechte angeht, sehr bewusst. Auf der Arbeit lasse ich das aber nicht raushängen, weil ich das Gefühl habe, es wäre unangemessen. Und das frustriert mich.“

Justin Bethune

Seit fünf Jahren im Silicon Valley, arbeitet als Diversity Program Manager, aus San Francisco

„Ich bin der Urgroßenkel von Mary McLeod Bethune (Anmerkung der Redaktion: eine afroamerikanische Frauen- und Bürgerrechtsaktivistin) und einem geborenen Oakländer. Ich habe miterlebt, wie meine Stadt sich drastisch verändert hat, seit ich in der siebten Klasse war. Weil ich in der Gegend aufgewachsen bin, war irgendwie klar, dass ich in dieser Industrie arbeiten werde. Meinen ersten Tech-Job bekam ich über einen Freund.

Bei Dropbox schätzen wir Verstand. Das macht die Firma aus. Wir suchen die Besten. Als ich eingestellt wurde, wusste ich, dass ich hier wegen meines Intellekts respektiert werde. Ich wusste, sie respektieren meine Erfahrungen, wo ich herkomme und was ich mitbringe. Ich wusste, dass ich genauestens beurteilt wurde. Ich glaube, jede schwarze Person hat im Arbeitsleben noch mit bestimmten Klischees zu kämpfen, das liegt daran, wie wir erzogen wurden. Wenn ich zum Beispiel später ins Büro komme, frage ich mich, ob die anderen denken, dass ich nicht hart genug arbeite. Das hat aber nichts damit zu tun, dass mir jemand irgendwas angetan hat. Das sind unterbewusste Gefühle, die ich in mir trage, und ich glaube, andere schwarze Leute haben die vielleicht auch. Dieses Grundgefühl, dass ich nicht will, dass sie denken, ich würde nicht hart arbeiten. Das belastet mich. Aber ich versuche, das zu bekämpfen, indem ich ganz offen damit umgehe.“

Alle Interviews wurden im Februar und März 2016 geführt.

Aus dem Englischen übersetzt.

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.