„Wir haben ein Problem mit sinnentleerter Arbeit“

Immer mehr Menschen verdienen ihr Geld mit Wissensarbeit. Der Soziologe Philipp Staab erforscht diesen Wandel – und hält an Büros und Achtstundentagen fest

Eine Schwemme an Ratgebern, Podcasts und E-Books zu „New Work“ zeigt: Die Arbeitswelt vieler Menschen verändert sich rasant. Globalisierung und künstliche Intelligenz schaffen neue Berufe und machen andere komplexer oder gleich ganz überflüssig. Expert*innen gehen davon aus, dass der Industriegesellschaft des 19. und 20. Jahrhunderts die Wissensgesellschaft folgt. Deren Kopfarbeiterberufe sind komplex, kaum standardisierbar, kreativ und funktionieren oft unabhängig von großen Teams und Hierarchien. Was verändert sich, wenn die wichtigste Arbeitsressource nicht mehr körperliche Arbeit und manuelle Fähigkeiten sind, sondern unser Wissen? Wir haben Philipp Staab gefragt, der an der Humboldt-Universität zu Berlin zur Soziologie der Zukunft der Arbeit forscht.

fluter.de: Man hört immer wieder, dass aus der Industriegesellschaft eine Wissensgesellschaft wird. An welchem Punkt dieses Übergangs sind wir?

Philipp Staab: Wichtig ist zunächst, dass solche Begriffe immer nur Teilaspekte des gesellschaftlichen und ökonomischen Wandels abdecken. In den Industriestaaten sprechen wir schon länger von uns als Dienstleistungsgesellschaften. Und zumindest in Westdeutschland hat die Mehrheit der Beschäftigten spätestens seit den 80er-Jahren nicht mehr Produkte, sondern Services erbracht. Die Wissensarbeit unterscheidet sich von industriellen oder manuellen Arbeiten mit ihren sich ständig wiederholenden Arbeitsabläufen, weil sie eine gute Ausbildung und kreatives Denken erfordert. Die Wissensberufe sind in den vergangenen 50 Jahren tendenziell mehr geworden, während andere Berufe weniger werden, auch weil wir sie automatisieren.

„Die Wissensarbeit schafft auch ein modernes Dienstleistungsproletariat um Pfleger*innen oder Kassierer*innen“

Die Europäische Kommission und die OECD schätzen, dass ein Land umso besser für die Wissensgesellschaft gerüstet ist, je mehr Jugendliche dort studieren. Werden Menschen ohne Bildungszugang in Zukunft noch stärker abgehängt?

Tendenziell ja. Wenn wir über die Transformation zur Wissensgesellschaft sprechen, blenden wir oft aus, dass in diesem Prozess nicht alle gleichermaßen profitieren. Es entsteht ein modernes Dienstleistungsproletariat, zu dem etwa Pfleger*innen oder Kassierer*innen zählen. Interessanterweise also Menschen in Berufen, die seit Jahren fehlende Anerkennung oder sogar sozialen Abstieg erfahren, in der Corona-Krise aber plötzlich als „systemrelevant“ erkannt wurden.

Wissensarbeit geht überall und jederzeit, schließlich haben wir unseren Kopf immer dabei. Warum sitzt der Großteil der Arbeitnehmer*innen trotzdem immer noch von „nine to five“ auf demselben Bürostuhl?

Der Achtstundentag ist durch Tarifverträge, Gewerkschaften und das Arbeitsrecht institutionell abgesichert. Diese Stabilität ist aus Arbeitnehmer*innensicht erst mal zu begrüßen. In der Arbeitsforschung geht man auch davon aus, dass die Veränderung von Arbeitszeiten die Belastung eher steigert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele, die wegen der Corona-Krise nur im Homeoffice arbeiten, sich wünschen, dass die Kinder in die Kita gehen und sie zu ihrem Arbeitsalltag zurückkehren können. Gleichzeitig schätzen Menschen die Flexibilität bei der Planung der eigenen Lebenszeit. Nach meinen Beobachtungen wollen die wenigsten das Büro ganz abschaffen, begrüßen es aber, wenn der Chef ihnen anbietet, donnerstags und freitags zu Hause zu arbeiten.

Agilität

Statt einen festgenagelten Projektplan zu verfolgen, darf bei agilem Arbeiten nachjustiert werden: Wichtig ist die Flexibilität.

Arbeit 4.0

Der Begriff geht von einer vierten industriellen Revolution aus, die unser Leben und Arbeiten digitalisiert und globalisiert. Mit dem Wandel zur Arbeit 4.0 müssen viele Arbeitsabläufe und Funktionen neu gedacht werden.

Holokratie

Statt einer starren Führung durch Manager*innen werden in diesem relativ neuen Arbeitsmodell alle Mitarbeiter*innen gleichermaßen in Arbeits- und Entscheidungsprozesse eingebunden.

Jobsharing

Als Jobsharing wird ein Arbeitszeitmodell bezeichnet, bei dem sich zwei oder mehrere Arbeitnehmer*innen eine Vollzeitstelle teilen, zum Beispiel im Verhältnis 50:50 oder 70:30.

New Work

Den Begriff hat der Philosoph Frithjof Bergmann schon in den 1970er-Jahren geprägt, um ein neues Arbeitsverständnis zu beschreiben: Die Menschen sollten sich aus der Knechtschaft der Lohnarbeit befreien und mehr Zeit für Teilhabe an der Gemeinschaft haben. Heute versteht man unter New Work vor allem den Wandel der Arbeit aufgrund der Digitalisierung und Globalisierung.

Remote

„Remote“ Arbeiten steht für mobiles, flexibles und ortsungebundenes Arbeiten, zum Beispiel im Homeoffice.

Dann ist der 100 Jahre alte Achtstundentag nicht reformbedürftig?

Wenn man damit meint, dass man ab neun Uhr stoisch seine acht Stunden absitzt, ist der Achtstundentag sicherlich überholt. Das geht flexibler und selbstbestimmter. Aber welche Instanzen blockieren das eigentlich? In der realen Arbeitswelt sind das nicht die Gewerkschaften oder die Politik, sondern ein mittleres Management, dessen wesentlicher Job es ist, Arbeitnehmer*innen zu kontrollieren. Und das geht nun mal leichter, wenn alle zur selben Zeit am selben Platz sitzen.

Führen solche Zwänge zum Begriff der „Bullshit Jobs“, der zuletzt Karriere gemacht hat? Viele Menschen scheinen zu erkennen, dass ihre Jobs sinnlos sind oder zunehmend sinnloser werden.

Die Arbeitsforschung zeigt, dass wir ein massives Problem mit sinnentleerter Arbeit haben. Unten haben wir das Problem von zu wenig Zeit für zu viel Arbeit – zum Beispiel in der Pflege, in der ein großer Teil der Beschäftigten unbezahlte Überstunden macht. Oben haben wir es häufig mit Jobs zu tun, bei denen man auch von „empty labor“ spricht, also leerer Arbeit. Was gibt der regionale Salesmanager eines Produkts, das sich eigentlich von selbst verkauft, an die Gesellschaft zurück? Es scheint immer mehr solcher gefühlt unnützer Arbeitsstellen zu geben – und das, obwohl die Gesellschaft sonst so auf Effizienz gepolt ist.

„Das Homeoffice lebt von Ressourcen, die es selbst nicht schaffen kann“

Diese Jobs werden auch nicht sinnvoller, nur weil man sie flexibel erledigen kann.

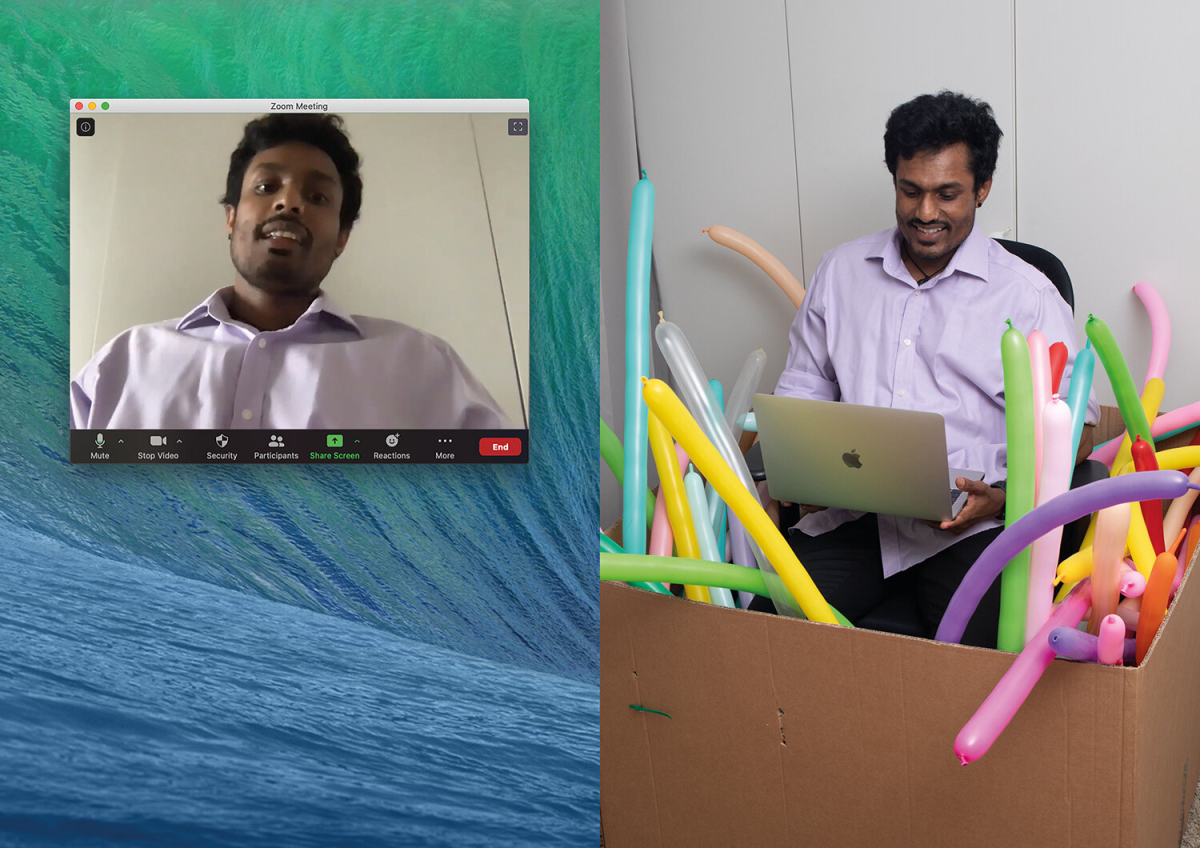

Im Gegenteil. Die Leute unterschätzen den sozialen Aspekt der Arbeit, wenn sie denken, dass man Dinge digital in gleicher Qualität abbilden könne wie analog. Das ist nicht der Fall: Digitale Meetings bilden nur die Oberfläche von Arbeitsprozessen ab. Menschen gehen ja nicht zur Arbeit, um besonders effizient durch ein Meeting zu kommen – was bei Zoom oder Skype durchaus leicht ist. Sie gehen ins Büro, um sich in der Kaffeepause mit Kolleg*innen über ihre Hunde zu unterhalten, auf Konferenzen ihre Buddys zu treffen, sich abends mal zu betrinken und informelle Netzwerke fürs eigene Weiterkommen zu pflegen. Das alles wird gebraucht, fällt aber weg. Das Homeoffice lebt von Ressourcen, die es selbst nicht schaffen kann.

Dieser soziale Austausch ist digital nicht möglich?

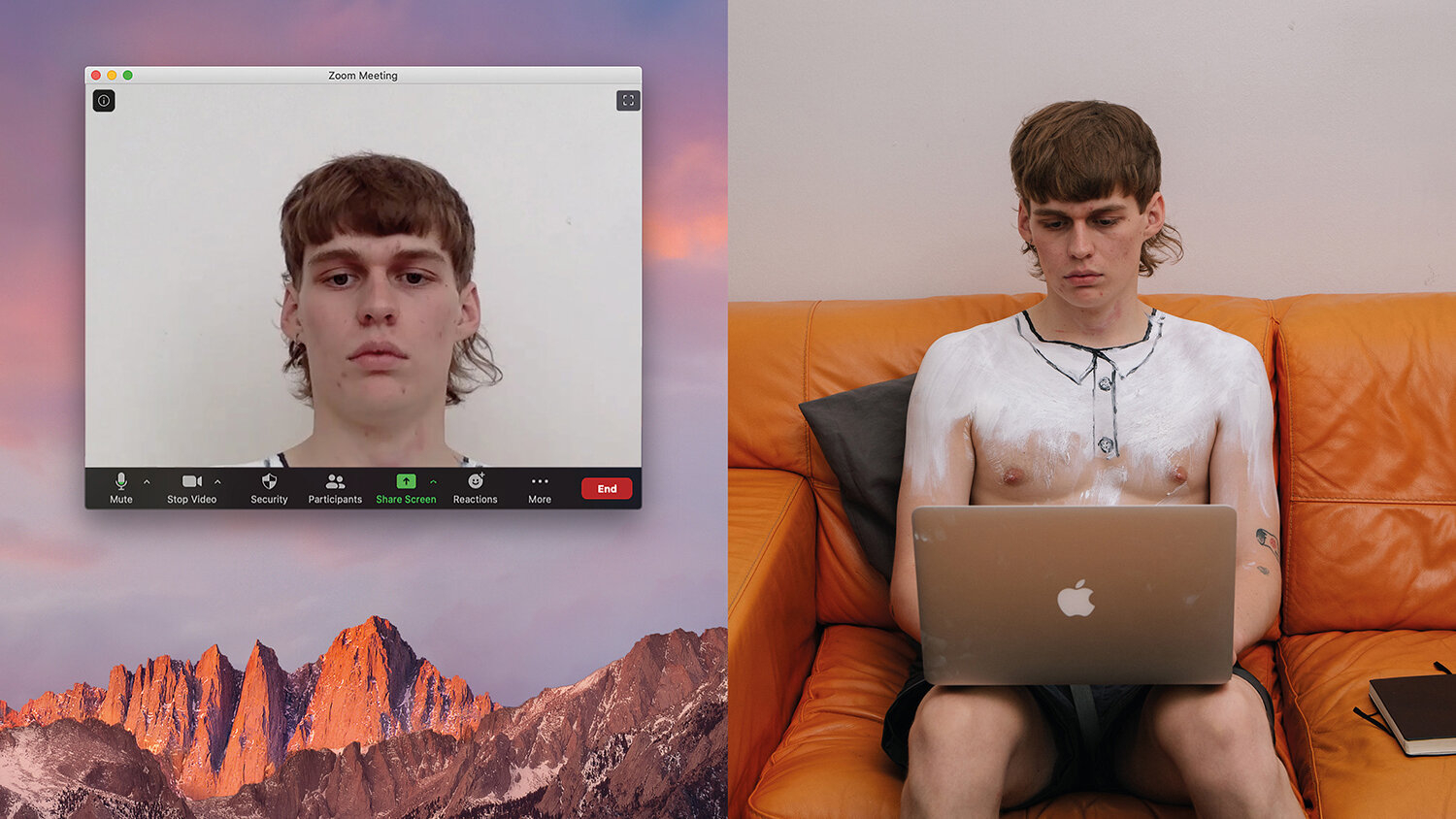

Ich glaube nicht, dass diese Medien das Vertrauen abbilden können, das bei Face-to-Face-Meetings entsteht. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Zoom-Meeting. Nach und nach schalten immer mehr Kolleg*innen ihre Kameras aus, manche gehen aufs Klo, andere erledigen nebenher den Haushalt. Am Ende redet man gegen ein Meer schwarzer Bildschirme an, ohne zu wissen, wer überhaupt noch da ist und zuhört. Das ist tief unsozial.

Special: Wissen

Haben die Corona-Beschränkungen der Wissensgesellschaft trotzdem Türen geöffnet?

Eine Gegenwart ortsunabhängiger Arbeit gab es schon vor der Corona-Pandemie. Der Übergang konnte nur deshalb so gut klappen, weil die Infrastruktur vielerorts vorhanden war. Sicherlich haben wir einen kleinen Schub fürs Modell Homeoffice beobachten können, die ganz große Veränderung sehe ich aber nicht.

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.