Das wird mir zu bunt

Ethnische Unterschiede müssen Thema sein, solange Menschen mit Rassismus zu kämpfen haben – aber bitte nicht immer und überall, findet unser Autor, der selbst Person of Color ist. Ein Kommentar

Neulich ging es an der Uni um Rassismus. Oder besser: hätte es gehen sollen. Viele meiner weißen Kommilitonen nämlich trauten sich nicht, etwas zu sagen, und wenn doch, dann kamen sie richtig ins Schwitzen. Sie rangen stotternd nach den korrektesten Formulierungen – zu brenzlig, über ein Thema zu sprechen, von dem man ja per se nichts verstehen könne. Wenn ich hingegen meine Meinung zu einschlägigen Themen verkünde, mache ich das relativ unbeschwert. In Vorlesungen kann ich selbst gewagte Thesen aufstellen – traut sich eh keiner zu widersprechen. Doch so praktisch das auch klingen mag, ich finde es problematisch.

Der Annahme, Hautfarbe legitimiere oder delegitimiere, Bestimmtes sagen oder tun zu dürfen, liegt die Vorstellung zugrunde, es gäbe die Weißen, die Schwarzen oder die People of Color. Ich finde es ganz schön unterkomplex, sich ein Unterscheidungsmerkmal zu nehmen und davon auszugehen, dass es für jede und jeden in jeder Situation relevant ist.

„Als mache Hautfarbe einen zu einem Mitglied einer homogenen Gruppe“

Damit es keine Missverständnisse gibt: Klar ist es gut, erst mal Menschen zu Wort kommen zu lassen, die möglicherweise selbst betroffen sind. Ich sehe es als Fortschritt, Diskriminierung mit klaren Begriffen zu benennen, um für die Teilhabe marginalisierter Gruppen zu kämpfen.

Nur kommt es mir so vor, dass immer öfter über das Ziel hinausgeschossen wird. Dass die Wahrnehmung vieler Menschen so sehr von Hautfarbe geprägt ist, dass sie die ganze Welt in diese Kategorie einteilen – als mache Hautfarbe einen automatisch zu einem Mitglied einer gigantischen homogenen Gruppe. Das ist fern von der sozialen Realität und besorgt mich, weil ich das Gefühl habe, dass Solidarität und Vertrauen über diese Trennlinien hinweg verloren gehen.

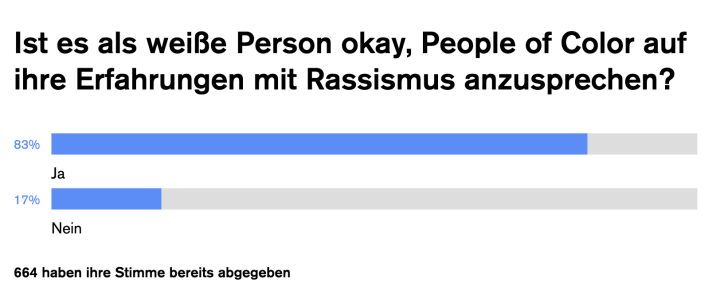

„Auf gar keinen Fall!“, entgegnet letztens eine Instagram-Nutzerin auf die Frage, ob es okay sei, als weißer Mensch „People of Color“ auf ihre Rassismuserfahrungen anzusprechen. Es sei unsensibel und festige Machtgefälle, „uns“ direkt nach „unserem Trauma“ zu fragen. Man solle stattdessen Bildungsangebote nutzen.

Mir, schwarzhaarig und braun, aufgewachsen in Berlin-Kreuzberg, stellen sich bei solchen Aussagen die Nackenhaare auf. Jemandem kategorisch eine Frage zu verwehren, finde ich total daneben – direkter kann man Dialog wohl nicht ersticken. Ich habe auch schon Erfahrung mit Rassismus gemacht, zum Beispiel werde ich öfters mal als Kanake beschimpft (mein Vater kommt aus Indonesien BTW), auch schon von Polizisten. Wer mehr darüber wissen will, kann mich gerne danach fragen. Ich kann allerdings nur für mich und meine Erfahrung sprechen.

Vor zwei Jahren war ich auf einem Konzert der US-Rapperin Princess Nokia. Im brechend vollen Saal befahl sie den „weißen“ Gästen, die dicht gedrängt vor der Bühne standen, nach hinten zu rücken. Sie sollten den POC Platz machen – damit „wir“ auch mal im Vorteil seien. Meine Begleitung wollte gerade ein Foto schießen, und so liefen wir beide tatsächlich etwas in Richtung Bühne – sofort wichen die Gäste ehrerbietig nach allen Seiten aus.

„Ich habe Bekannte, die nur noch Kontakt zu Nichtweißen suchen – da verstehe man sich auf Anhieb besser“

Das war ganz lustig anzusehen, aber gleichzeitig dachte ich mir: Was wäre, wenn da vorne ein weißer Kevin steht, der wegen seines Namens immer schlechtere Noten bekommt? Der von seinen Mitschülern für seinen Caritas-Tribal-Pulli gemieden wird und dessen Hartz-IV-beziehende Eltern nie bei den Hausausgaben helfen? Der soll mir jetzt Platz machen?

Universalismus, also die Vorstellung, dass jeder Mensch erst mal Mensch ist, gilt vielen als komplett überholt. Stattdessen glauben sie, sich nicht mehr über Identitäten hinweg verstehen zu können. Ich habe zum Beispiel Bekannte, die vorsätzlich nur noch Kontakt zu Nichtweißen suchen – da verstehe man sich auf Anhieb besser.

Wenn ich jemanden kennenlerne, interessiert mich erst mal keinen Deut, ob er oder sie sich als black, indigen oder sonst was positioniert. „F*ck your ethnicity“, wie Kendrick Lamar sagt. Ich fühle mich keinem Menschen näher, nur weil er POC ist. Eher noch, wenn er auch aus einfachen Verhältnissen stammt. Denn mal ehrlich: Wenn es überhaupt ein Unterscheidungsmerkmal gibt, von dem man in der Regel sagen kann, dass es über das Leben entscheidet, dann ist es die Kohle deiner Eltern. Aber das ist noch mal eine andere Geschichte.

Nikita Vaillant ist 23 Jahre alt und studiert Kulturwissenschaften. Während seines Praktikums schreibt er aktuell auch für fluter.de.

Gif: James Clapham

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.