Um welches Gebiet streiten Palästina und Israel?

Israelis und Palästinenser erheben Anspruch auf dasselbe Territorium. Die Frage, wo die Grenzen verlaufen sollen, führt immer wieder zu Konflikten. Wir verschaffen einen Überblick

Der Gebietsstreit ist Kern des Konflikts zwischen Palästinenser*innen und Israelis. Beide erheben Anspruch auf dasselbe Territorium. Die Frage, wo die Grenzen verlaufen sollen, ist Ursprung wie wiederkehrender Auslöser von Eskalationen und Kriegen.

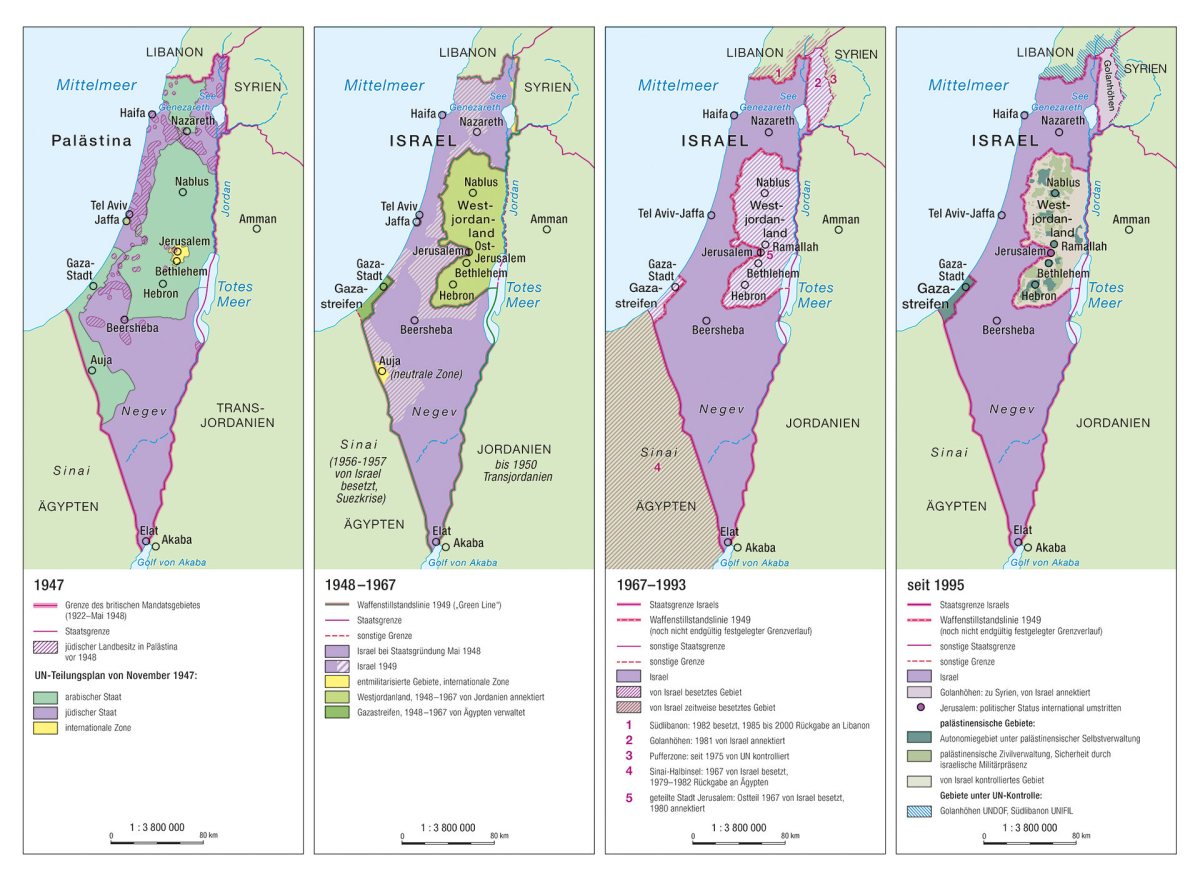

Das zeigt das Beispiel des UN-Teilungsplans aus dem Jahr 1947: Diesem zufolge sollte das einst britische Mandatsgebiet Palästina in zwei Staaten geteilt werden, einen arabischen und einen israelischen. Das Mandatsgebiet Palästina zog sich vom Roten Meer im Süden bis hoch ins obere Galiläa, westlich begrenzt vom Mittelmeer, östlich vom Jordanfluss. Also das heutige Israel und die besetzten palästinensischen Gebiete (Westjordanland, Ostjerusalem und Gazastreifen). Die Grenzen hätten sich an den Siedlungsgebieten orientiert − Landstriche mit mehrheitlich arabischer Bevölkerung wären Teil des arabischen Staates geworden. Konkret: das Westjordanland mit einem Ausläufer bis an die Grenze zum Libanon und der Gazastreifen inklusive eines weit an der ägyptischen Grenze entlanglaufenden Gebietes.

Am 29. November 1947 stimmte mit 33 Staaten die Mehrheit der UN-Mitglieder für diesen Teilungsplan. 43 Prozent des Landes waren demnach für die 1,3 Millionen arabischen Menschen gedacht, 56 Prozent für die 600.000 Jüdinnen und Juden. Das löste innerhalb der arabischen Nachbarländer Empörung aus, sie erkannten den Plan nicht an. Am 14. Mai 1948 erklärte Israel seine Unabhängigkeit, Ägypten, Jordanien, Libanon, Irak und Syrien erklärten daraufhin Israel den Krieg. Dieser Krieg wird auf israelischer Seite als Unabhängigkeitskrieg bezeichnet, auf arabischer Seite werden die Geschehnisse als „Nakba“, die Katastrophe, erinnert.

Die Grenzziehung von 1948

Im Zuge dessen erreichte Israel eine Grenzziehung zu seinen Gunsten und nahm ein Drittel mehr an Gebiet ein, als nach dem UN-Teilungsplan vorgesehen war. Ostjerusalem und das Westjordanland wurden von Jordanien besetzt, der Gazastreifen von Ägypten. Die Waffenstillstandslinie des Krieges ist die sogenannte Grüne Linie und Israels international anerkannte Grenze.

Selbst innerhalb der moderaten Palästinenserpartei Fatah sprechen Mitglieder von „48“, wenn sie Israel meinen. Die Formulierung impliziert, dass Israel mit seinen von der internationalen Gemeinschaft bestätigten Grenzen von 1948 nicht anerkannt wird. Die Anerkennung der israelischen Grenzen von 1948 ist ein Knackpunkt des Gebietsstreits. Weder der Libanon noch Syrien, erst recht nicht die radikalislamische Hamas gestehen den mittlerweile über sieben Millionen jüdischen Israelis diese und damit Israels Existenz als Staat zu.

Gleichzeitig gewinnen auf jüdisch-israelischer Seite in den vergangenen Jahren radikale Kräfte mehr und mehr Einfluss, die von einem „Großisrael“ träumen. Auch sie akzeptieren Israels Grenzen nicht, sondern fordern die Landnahme des gesamten früheren Mandatsgebiets Palästinas. Die Idee eines eigenen palästinensischen Staates lehnen sie ab.

1967, im Sechs-Tage-Krieg zwischen Israel auf der einen und Jordanien, Syrien und Ägypten auf der anderen Seite, besetzte Israel Ostjerusalem, das Westjordanland und Gaza, die ägyptische Sinaihalbinsel sowie die syrischen Golanhöhen. Insgesamt ein Gebiet, das dreimal so groß ist wie der Staat Israel selbst. Jerusalem ist dabei der zweite Knackpunkt des Gebietsstreits. Jüdinnen und Juden wollten die für sie heilige Klagemauer und den Tempelberg in ihrem Gebiet haben. Musliminnen und Muslime beanspruchen allerdings den Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee für sich, beide befinden sich auf dem Gebiet des Tempelbergs und direkt an der Klagemauer. Der Zugang zum Tempelberg wird von der jordanischen Waqf-Behörde kontrolliert, dies hatte Israels Verteidigungsminister Mosche Dajan nach dem Sechs-Tage-Krieg entschieden.

Im Sechs-Tage-Krieg schuf Israel auch in der Jerusalemfrage militärisch Fakten, indem es den bis dahin von Jordanien besetzten Ostteil erst besetzte und später annektierte. Seit 1980 wird das vollständige und vereinte Jerusalem als Hauptstadt Israels bezeichnet. Diese israelische Position wird von der internationalen Gemeinschaft grundsätzlich nicht anerkannt. Während der Regierungszeit von Donald Trump wollte der damalige US-Präsident zwar die US-Botschaft nach Jerusalem verlegen lassen. Das ändert aber nichts an der völkerrechtlichen Situation, nach der die Besetzung und die Annexion illegal sind.

Radikale Positionen auf beiden Seiten

Es gibt insgesamt mehrere, teils nicht miteinander vereinbare Positionen bei der Frage, um welches Gebiet gestritten wird − und über welches überhaupt verhandelt werden kann. Israels Verbündete halten sich dabei an die Grenzen von 1948, fordern seit Jahren einen Baustopp neuer israelischer Siedlungen im Westjordanland. Gleichzeitig wächst innerhalb Israels seit dem 7. Oktober 2023 die Zustimmung für den Bau von Siedlungen im Gazastreifen. Aus diesem hatte Israels Armee 2005 alle Siedler zurückgeholt und die Besatzung beendet. 38 Prozent der Israelis stimmen laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Israel Democracy Institute für die erneute Besetzung.

Um einen palästinensischen Staat auf Basis der Grenzen von 1948 verhandeln zu können, braucht es auch ein Entgegenkommen der palästinensischen Seite. Hier hat sich die Fatah, die das Westjordanland regiert, auf Israel zubewegt und offiziell Israels Existenz anerkannt. Eine repräsentative Studie des palästinensischen Meinungsforschungsinstituts Palestinian Center for Policy and Survey Research aus dem Januar 2023 ergab aber: 93 Prozent der palästinensischen Befragten sind der Meinung, dass Juden und Jüdinnen keinen Anspruch auf das frühere Mandatsgebiet Palästina haben.

Titelbild: Naftali Hilger/laif

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.