Zurück aus Digitalien

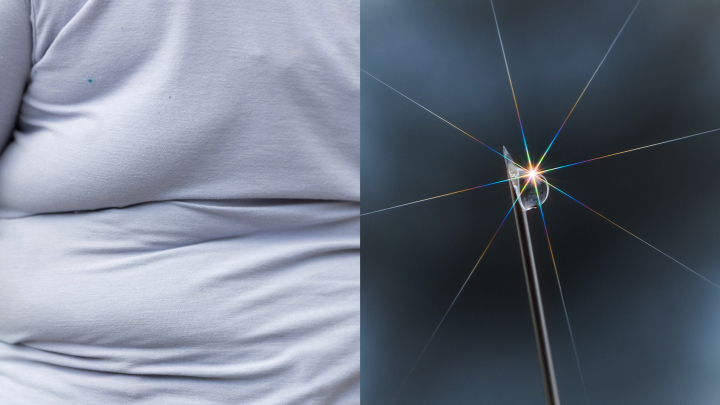

Ein Smartphone kann eine Einstiegsdroge sein. Wenn die Flucht ins Internet zum Problem wird, helfen Suchttherapeuten. Ein Film und ein Protokoll

Die meisten Menschen lernen es im Laufe ihres Lebens, den Computer zu ihrem Vorteil zu gebrauchen, andere schaffen es nicht – sie bleiben in der virtuellen Welt hängen. Suchtmediziner sprechen vom „pathologischen PC- und Internet-Gebrauch“. Es ist ein relativ neues Krankheitsbild, das sich nicht nur auf Computerspiele erstreckt, sondern auch auf mit dem Internet und sozialen Netzwerken verbundene Phänomene wie Chatten und Surfen. Unser Film stellt den Patienten Christian (Name geändert) vor, der wegen seiner Internetsucht in der AHG Klinik Schweriner See in Mecklenburg-Vorpommern behandelt wird.

Christian spricht darüber, wie er irgendwann in die „Endlosschleife der PC-Spiele“ geriet. Wegen seines pathologischen Internet-Gebrauchs musste er seine Ausbildung als IT-Systemelektroniker abbrechen, er will die Ausbildung aber nach der Therapie beenden. In der AHG Klinik Schweriner See stellt sich jeder Patient gemeinsam mit dem Therapeuten unterschiedliche Behandlungselemente von Ergotherapie bis Entspannungstraining zusammen. Christian hat sich für Walking, Muskelaufbautraining und das kreative Arbeiten mit Specksteinen entschieden.

Während Christian in verschiedenen Therapiesituationen gezeigt wird, erklärt der Leitende Psychologe Dr. Bernd Sobottka, wie und warum sich bei Patienten diese Abhängigkeit entwickelt. Oftmals seien Betroffene in einer „vulnerablen“, also verletzlichen Phase und flüchteten „vor unangenehmen Ereignissen und Entwicklungsschritten“.

Die AHG Klinik Schweriner See ist spezialisiert auf psychosomatische Medizin, Psychotherapie und Suchtmedizin. Sie gehört zur Allgemeinen Hospitalgesellschaft AG, die insgesamt 45 Kliniken und Therapiezentren für suchtkranke Menschen betreibt. An den AHG Kliniken Schweriner See und Münchwies im Saarland wurde zwischen 2010 und 2012 eine Studie zum pathologischen PC-/Internet-Gebrauch durchgeführt. Danach sind zu 90 Prozent jüngere Männer betroffen, oft geht die Abhängigkeit mit depressiven Störungen einher.

Laut der Studie gibt es Hinweise auf ein Ansteigen der Problematik, genaue Zahlen darüber, wie viele Betroffene es in Deutschland gibt, liegen nicht vor. Einer umfangreichen Telefonbefragung für eine Studie des Bundesgesundheitsministeriums von 2011 zufolge könnten – geschätzt – zwischen einem und 1,5 Prozent der Bevölkerung betroffen sein. Eine ergänzende Studie der Universität Lübeck bestätigt diese Einschätzung. Die Zahlen sind jedoch nicht unumstritten und werden von manchen Experten als eher zu hoch eingeschätzt. Allein in den beiden AHG Kliniken Schweriner See und Münchwies wurden innerhalb von zehn Jahren mehr als 700 Patienten wegen Computer-/Internetsucht behandelt. Die AHG Klinik Schweriner See behandelt nach eigenen Angaben derzeit 60 bis 70 Patienten pro Jahr mit dem Krankheitsbild des pathologischen PC-/Internet-Gebrauchs. In der Regel sind diese Patienten zehn bis zwölf Wochen in der Klinik.

Aus dem fluter-Heft:

Auch Hanns ist einer, der lange in der virtuellen Welt kleben blieb. Die Suchttherapie in der AHG Klinik Schweriner See hat ihm schließlich geholfen. Warum er den Kopf in den Computer steckte, wie abstumpfte zwischen Games, Serien und Pornos, und wie er wieder herausfand, schildert dieses Protokoll:

Ich spiele jetzt seit fast einem Jahr nicht mehr. Nach 12 Wochen stationärer Behandlung. Äußerlich war ich dort zwar gerade 28 Jahre alt geworden, aber im Kopf total stehen geblieben. Ich war völlig hilflos und hatte keinen Plan vom Leben – auch jetzt habe ich noch einiges nachzuholen.

Es fing alles mit meiner ersten Freundin an, ich war komplett überfordert mit der Situation und bekam zum ersten Mal mit, dass ich die Welt und meine Probleme ausblenden kann, wenn ich den Kopf in den Rechner stecke. Das war mit 14. Mein einziger Freund spielte auch am Computer, und es gab niemanden, mit dem ich reden konnte. Auch wenn meine Freundin zu mir kam, spielte ich immer nur; irgendwann machte sie Schluss. Es war ein Teufelskreis, der mir in meinem Suchtleben ständig begegnete. Immer wieder vergrub ich mich in der digitalen Welt, um dann noch stärker von der Last erdrückt zu werden.

Wir bauen gerade unsere Mediathek um. Dieses Video ist demnächst wieder hier verfügbar. Bis dahin findet ihr es auf unserem Youtube-Kanal.

Nach dem Abi verletzte ich mir die Bänder an meinem linken Knie, und damit war mein Traum, Pilot zu werden, vorbei. Alles, was ich mit meinem Leben machen wollte, war auf einmal weg. Ich ging dann nach Dresden zum Studieren. Sobald ich aus der Uni kam, fraß ich mich in den Rechner. Wieso, weiß ich nicht. Es lief einfach völlig aus dem Ruder. Klar hatte ich auch Freunde, aber vor allem lernte ich im Internet Leute kennen, die dieselben Interessen hatten – also Leute, die auch Spieler waren. Es war eine riesige LAN-Party. Man pushte sich gegenseitig, erzählte sich, was man gerade spielte, wie weit man war.

Ständig boostete man sein Ego, erlebte in kürzester Zeit wahnsinnige Abenteuer. Alles war ein irrer Adrenalinkick, manchmal saß ich noch nach einem Spiel da und zitterte. Ich bekam unglaublich viel Bestätigung, aber es war auch unglaublich schnell wieder vorbei, und deshalb brauchte ich ständig Nachschub. Ich habe alles genutzt, um in eine andere Welt zu fliehen: Animes, Mangas, Serien, Filme, viele Computerspiele – on- und offline – und Pornos.

Währenddessen igelte ich mich völlig ein, hauste in meiner Wohnung nur noch in einem Zimmer mit meinem Rechner und spielte so lange, bis ich nicht mehr konnte. Dann schlief ich 13 Stunden, stand auf und spielte weiter. Ich hatte gar keinen Biorhythmus mehr, aß aus Konserven, bestellte Pizza und spielte immer weiter. Zwischendrin hatte ich immer wieder depressive Phasen.

Es war eine Flucht vor den eigenen Gefühlen – Wut, Trauer, Ängsten. Irgendwann erreichte ich eine komplette Emotionslosigkeit, spürte nichts mehr und stumpfte total ab. 14 Jahre war ich abhängig von meinem PC, bis ich mich in eine Französin verliebte und plötzlich wieder Gefühle hatte – positive. Auf einmal wollte ich nicht mehr das Häufchen Elend vorm Rechner sein, das ich war. Ich bin zur lokalen Suchtberatungsstelle gegangen und habe gesagt, ich will etwas ändern. Allein da rauszukommen ist unheimlich schwer. Man braucht jemanden, der einen an die Hand nimmt.

Es ist nicht so, dass ich kein Smartphone habe, aber ich bin jetzt viel achtsamer, hinterfrage mich ständig, warum ich mir zum Beispiel ein Video auf Youtube anschaue oder im Internet surfe. Ich erlaube mir, mich gezielt im Netz aufzuhalten, aber ich darf nicht von Video zu Video springen, das wird immer kritisch für mich sein. Ein Smartphone kann eine Einstiegsdroge sein. Es ist wie bei einem Alkoholiker, du wirst dieses pathologische Verhalten nie wieder los.

Foto: Jörg Brüggemann/Ostkreuz