Exklusive Gesellschaft

Diese fünf Menschen leben mit Behinderungen. Das müsste nicht ständig Thema sein – wäre da nicht ihre Umwelt

Natalie Dedreux, René Schaar, Kübra Sekin, Amie Savage. Vier Bildschirmfenster, eins fehlt noch. Bei Jürgen Dusel funktioniert der Log-in mit dem Rechner seiner Behörde nicht. Ein paar Minuten später: fünf Fenster. Wir einigen uns darauf, uns zu duzen.

fluter: Eine kurze Vorstellungsrunde: Welche drei Begriffe beschreiben euch?

Kübra: Nicht alle in der Runde sind sehend. Wollen wir uns also vielleicht auch kurz selbst beschreiben?

fluter: Gerne. Meine Haare sind hellbraun und schulterlang, ich trage heute pinken Lippenstift und eine Brille.

Kübra: Ich habe schwarze, kinnlange, lockige Haare, die ich mit zwei goldenen Spangen hochgesteckt habe. Ich trage einen beigefarbenen Pullover, und ich nutze heute meinen manuellen Rollstuhl. Drei Begriffe, die für mich stehen: Bühne, Gleichberechtigung und Lasagne.

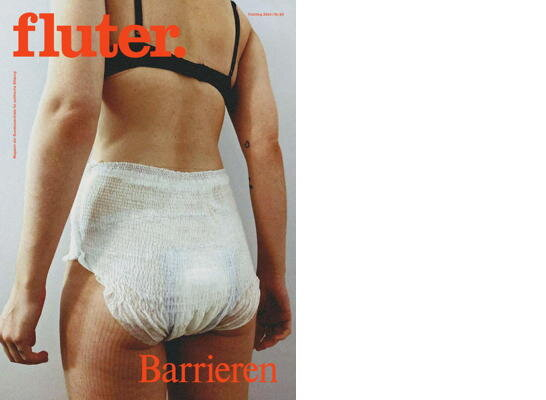

Auf die Idee, ein Gespräch über Inklusion als Party zu zeigen, wären nicht viele gekommen. Tina Herchenröther (26) schon. Die Künstlerin beschäftigen Themen wie Popkultur, Körper und Identität, oft verfremdet sie die Personen auf ihren Bildern. (Foto: Holger Priedemuth)

Natalie: Mich beschreibt mein Aktivismus, mein Einsatz für Menschen mit Downsyndrom und dass ich mich sichtbar mache. Ich trage heute ein Shirt von Kasalla, einer Kölner Band. Ich habe eine Kette an und eine Brille und braune Haare.

Jürgen: Jazz, Demokratie und Wandern. Was ihr seht, aber ich nicht sehen kann: Ich habe dunkelbraune Haare, trage ein weißes Hemd und, weil ich ein Beauftragter der Bundesregierung bin, ein Jackett.

Amie: Kunst ist ein großer Teil meines Lebens, meine Identität und Harmonie. Ich liebe es, wenn Menschen harmonisch miteinander umgehen. Meine Haare sind stark gelockt und kurz, und ich trage einen lila-grünen, sehr warmen Pullover.

René: Meine drei Begriffe beginnen mit M. Miteinander, Medien, Musicals. Ich trage meine blonden Haare kurz, eine runde Brille, schwarze Klamotten, wie eigentlich immer, und ich habe einen kurzen rechten Arm.

fluter: Wir sprechen über Barrieren. Ein Thema, das euch alle beschäftigt. Worüber würdet ihr denn sprechen wollen, wenn es weniger Barrieren geben würde?

René: Wenn wir alle die gleichen Rechte hätten und alle repräsentiert wären, würde ich mir ein kleines Atelier einrichten und kreativer arbeiten, malen, zeichnen. Ich wollte mich nie auf meine Behinderung reduzieren lassen. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, dass es verschenktes Potenzial wäre, wenn ich nicht laut mitrede. Ich arbeite als Diversity Manager, und da geht es nicht nur um Behinderung, sondern um so viele Facetten von Verschiedensein. Das finde ich super.

Amie: Es ist schwierig, Abstand zu nehmen und zu überlegen: Womit würde ich mich sonst beschäftigen? Ich würde definitiv auch mehr malen und mich einfach mal zurückziehen und Pause machen. Es sollte nicht so sein, aber leider gehören die Barrieren dazu. Ich denke ständig daran, ob ich will oder nicht, ob ich Kraft habe oder nicht.

Jürgen: Ich finde wichtig, wie unterschiedlich Barrieren sein können. Oft geht es um Mobilitätseinschränkungen, die berühmte Stufe, die man mit dem Rollstuhl nicht hochkommt. Aber die Verwendung von zu schwerer Sprache kann ein echtes Problem sein für Menschen mit Lernbeeinträchtigungen. Oder zu kleine Schilder für Sehbehinderte. Die Barrieren sind so unterschiedlich, wie die Menschen unterschiedlich sind. Deshalb ist es auch nicht leicht, sie zu beseitigen. Barrierefreiheit hat eine soziale Dimension: zusammen arbeiten, zusammen feiern, zusammen zur Schule gehen.

„Ich muss immer lachen, wenn jemand von uns als ‚Menschen mit besonderen Bedürfnissen‘ spricht“

fluter: Zusammen feiern, das ist dir ja wichtig, Natalie.

Natalie: Ja, es ist so wichtig, dass alle zusammen feiern. Dass wir auch da sind.

Kübra: Sich die Räume nehmen und besetzen, das finde ich wichtig. Zu vielen Räumen haben wir wegen der fehlenden Barrierefreiheit noch immer keinen Zugang.

fluter: Nur wenige Gebäude werden komplett barrierefrei gebaut. Bisher gibt es kein Gesetz, das dazu verpflichtet. Dabei ist Inklusion ein Menschenrecht, im Grunde müsste doch jeder Club, jede Schule, jede Internetseite barrierefrei sein.

Jürgen: Ich kämpfe sehr dafür. Es soll eine Neuerung am Behindertengleichstellungsgesetz geben. Sozialminister Hubertus Heil sagte im Januar, das Gesetz wird geändert. Er hat vor, dass private Anbieter zur Barrierefreiheit verpflichtet werden. Inklusion ist, Menschen mit Behinderungen in alle Bereiche der Gesellschaft selbstverständlich einzubeziehen. Und die gehen ja nicht nur ins Bürgeramt oder auf die Website vom Rathaus, sondern auch in ein Restaurant oder Kino. Das alles muss barrierefrei sein!

Internalisierter Ableismus

„Er ist an den Rollstuhl gefesselt.“ Oder: „Toll, wie du deiner Behinderung die Stirn bietest!“ Wenn sich Menschen mit Behinderung ständig solche Stereotype anhören müssen „internalisieren“ sie die womöglich: Sie übernehmen die Vorurteile und Diskriminierungen unbewusst. Und schämen sich, wenn Nichtbehinderte ihnen im Alltag mal helfen müssen. Oder sie stimmen den Vorurteilen sogar bewusst zu – und machen selbst abfällige Witze über behinderte Menschen.

fluter: Welche Barriere ist die erste, an die ihr euch erinnert?

Kübra: Als Kind hatte ich erst keinen Rollstuhl. Meine Eltern wussten nicht, wo und wie sie das Geld dafür beantragen können. Ich konnte mich nicht selbstständig bewegen, hab am Leben draußen so gut wie nicht teilgenommen.

Natalie: Ich war auf einer inklusiven Schule. Da konnten wir miteinander und voneinander lernen. Das war gut, das hat geklappt. Und ich fand gut, dass ich dort nicht die einzige Person mit Downsyndrom war.

fluter: Da ist Inklusion mal nicht nur eine Vision, sondern Realität.

René: Dass es möglich ist, habe ich gerade in London gesehen. Im Musical „The Little Big Things“ spielen behinderte und nichtbehinderte Menschen zusammen. Das ist jeden Abend proppenvoll und kommerziell erfolgreich. Der Raum ist leicht zugänglich, für Epileptiker gibt es Hinweise auf Blitze und laute Geräusche. Ich habe mich da aufgehoben gefühlt, irgendwie gesehen. Eine der Schauspielerinnen hat so einen kurzen Arm wie ich. Das war für mich emotionaler, als ich vorher gedacht hätte: Jemand wie ich auf einer Bühne, das hätte ich mir früher als Kind oder Jugendlicher gewünscht. Die Behinderung macht was mit deinem Selbstwert: Wo sehe ich mich? Wohin träume ich mich? Wenn du kein Umfeld hast, das dich stützt, und keine Medien, die dir Vorbilder zeigen, die so sind wie du, fühlst du dich allein. An meinem Selbstwertgefühl zu arbeiten ist bis heute eine Aufgabe für mich. Bin ich es wert, geliebt zu werden? Eine riesige Baustelle.

Kübra: Ja, nennt sich internalisierter Ableismus. Den muss man aktiv verlernen.

fluter: Wie geht das?

Jürgen: Indem man sich erst mal bewusst wird, dass es ihn gibt. Jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, dass es Menschen gab, die gesagt haben: Das schaffst du sowieso nicht. Meine erste Barriere war die Kontaktaufnahme. Ich bin mit einer starken Sehbehinderung geboren. Als Kind und Jugendlicher war es unheimlich schwierig, mit Gleichaltrigen in Kontakt zu kommen, weil bei mir kein Augenkontakt möglich war. Oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln: Ich musste immer fragen: „Fahren Sie nach XY?“ und bekam die Antwort: „Kannst du nicht lesen?!“ Das sind Erlebnisse, die einen kleinmachen.

„Für die kapitalistische Gesellschaft sind wir nicht profitabel genug“

Amie: Oft steht die Behinderung im Vordergrund, und alles andere geht unter. Wichtig finde ich aber auch die intersektionale Ebene, es gibt ja auch Queers, Schwarze und People of Color mit Behinderung. Diese Merkmale prägen mich auch, die verschiedenen Diskriminierungen überlagern sich. Ich beschäftige mich schon länger mit meiner Identität und Inklusion und Vielfalt. Ich studiere Soziale Arbeit und spüre einen Druck, mich selbst zu optimieren: weil ich denke, ich bin nicht gut genug. Ich muss besser sein, ich muss schneller sein. Um das negative Bild der anderen von Behinderung zu verändern, gehe ich viel zu oft über meine Grenzen. Zum Beispiel im Studium: Weil ich anders leiste als die „Norm“, nehme ich mir manchmal zu wenig Pausen und arbeite mehrere Stunden durch, obwohl mein Körper das gar nicht bewerkstelligen kann. Einfach aus Angst, dass ich dem Tempo und den Leistungen der anderen nicht hinterherkomme.

Jürgen: Viele nutzen das Wort „behindert“ als Schimpfwort. Das ist gefährlich, weil Sprache unser Denken bestimmt. Aktuell sehen wir, dass es politische Kräfte gibt, die sich offen gegen Inklusion aussprechen. Die greifen zentrale Werte unserer Demokratie an. Deshalb freue ich mich auch, dass in ganz Deutschland so viele demonstrieren gehen. Die gehen alle auch für Inklusion auf die Straße, weil Demokratie Inklusion ist.

Natalie: Genau so ist das!

Inspiration Porn

Eine Ballerina ohne Arme wirbelt über eine Castingshowbühne, die Jury ist ergriffen. Ein blinder Musiker spielt Violine. Stehende Ovationen. „Inspiration Porn“ nannte die 2014 verstorbene Aktivistin Stella Young Darstellungen, die behinderte Menschen instrumentalisieren, um das Publikum zu begeistern und zu rühren. Denn oft steckt hinter der „inspirierenden Höchstleistung” eine gewöhnliche Eigenschaft oder Fähigkeit. Frag dich bei der nächsten behinderten TV- oder Serienfigur mal: Sehe ich das umfängliche Bild eines Menschen oder einen „Inspiration Porn“?

René: Noch mal zur Sprache: Ich muss immer lachen, wenn jemand von uns als „Menschen mit besonderen Bedürfnissen“ spricht. Auf Toilette und ins Theater gehen oder Party machen, das sind ja keine besonderen Bedürfnisse. Solche Formulierungen helfen niemandem, am wenigsten uns.

Kübra: Ja, das sind Euphemismen: Wörter, die beschönigen, aber unsere Lebensrealität gar nicht widerspiegeln. Bezeichnungen wie „besondere Bedürfnisse“ werden oft von nichtbehinderten Menschen erdacht, von Lehrerinnen, Pädagogen oder Eltern.

René: Mir hilft ein Umfeld, das sagt: Komm, wir probieren es mal aus. Wir brauchen nicht immer die perfekte Lösung. Aber Leute mit Respekt und Bock, aufeinander zuzugehen. Dieser Wille fehlt mir manchmal. Die Leute sind zu ängstlich.

fluter: Warum sind sie das?

René: Wir alle lernen, dass Behinderung etwas Böses ist. Schaut doch mal in Kinderbücher, Filme oder Serien, auf die Bösewichte bei „Star Wars“, „James Bond“ oder in „Grimms Märchen“, die sind alle behindert, entstellt, verrückt. Das sind die Geschichten, mit denen wir aufwachsen, die erzählen wir uns teils seit Jahrhunderten. Das haben wir nie richtig aufgearbeitet. Wir fangen jetzt erst an, neue Geschichten zu erzählen.

Kübra: Die Angst von Nichtbehinderten im Umgang mit uns ist sicher ein Thema. Ständig ist von „Berührungsängsten“ die Rede: Nichtbehinderte sind unbeholfen im Umgang mit Behinderten, weil sie befürchten, Fehler zu machen. Das darf keine Ausrede mehr sein. Die Leute sind persönlich dafür verantwortlich, sich mit behinderten Lebensrealitäten auseinanderzusetzen. Wir haben viele tolle Menschen, die seit Jahren wichtige aktivistische Arbeit leisten. Aber es liegt auch an unserer kapitalistischen Gesellschaft. Für die sind wir nicht profitabel genug. Beziehungsweise wird unser Mehrwert noch nicht anerkannt. Es gab schon Fortschritte, hybride Veranstaltungen zum Beispiel ...

fluter: ... an denen man physisch teilnehmen kann, aber eben auch virtuell. In der Pandemie wurden vermehrt Livestreams und Chats angeboten.

Kübra: Viele haben da mitgemacht und erkannt: Das ist eine Form, die mehr Teilhabe ermöglichen kann. Nur werden viele solcher Formate wieder zurückgezogen, weil sie zu viel kosten oder nicht genug Onlinetickets verkauft werden. Menschen, die vorher ausnahmsweise mal eingeladen wurden, werden wieder ausgeladen.

„Behinderung wird oft als das andere betrachtet. Dabei sind die Grenzen zwischen Behinderung und Nichtbehinderung fließend“

Jürgen: Es geht um Menschenrechte. Inklusion ist ein Menschenrecht. Darin sehe ich meinen Job: die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. In Fragen der Schule, der Arbeit, des Wohnens und der Gesundheit. Wenn wir auf Freiwilligkeit setzen, kommen wir nicht weit. Da müssen wir in Deutschland echt noch viel machen. Zum Beispiel gibt es viel zu wenige barrierefreie Arztpraxen. Dadurch haben Menschen mit Behinderungen nicht die freie Arztwahl, die ihnen zusteht.

fluter: Aber ist es nicht bitter, dass man sich nicht auf Solidarität verlassen kann? Dass immer wieder an Grund- und Menschenrechte von Millionen Menschen erinnert und darum gekämpft werden muss?

Amie: Ich sehe da auch das kapitalistische Leistungssystem als Problem. Das beutet Menschen aus, zum Beispiel in den Werkstätten, wo Leute weit weniger als den Mindestlohn verdienen. Dieses System schafft Hierarchien: Die, die mehr leisten, stehen über denen, die weniger leisten. Das ist gefährlich für Menschen mit Behinderung. Wir leisten nicht weniger, wir leisten anders als die Norm.

René: Ich frage mich immer: Können wir es uns als Gesellschaft überhaupt leisten, zwei Arbeitsmärkte, zwei Wohnungsmärkte, zwei Bildungssysteme parallel am Laufen zu halten? Ist doch unlogisch, was wir da machen, gerade mit kapitalistischer Brille.

Was ist eine Behinderung?

Als Behinderung gilt nicht nur, wenn jemand mit Rollstuhl oder Trisomie lebt, sondern auch mit einem Herzfehler, Asthma oder Demenz. Im Sozialgesetzbuch (SGB) steht: „Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.“ Mit Behinderung stehen einem Rechte zu, die unter anderem das SGB regelt, zum Beispiel mehr Urlaubstage, Kündigungsschutz, Steuervergünstigungen oder gesonderte Parkplätze.

fluter: Ihr alle seid auf Social Media unterwegs, wie auch viele Aktivisten für Inklusion. Sind euch Vorbilder wichtig?

Natalie: Social Media sind wichtig, damit ich gesehen werde. Damit Menschen mit Behinderung gehört werden. Wir gehören dazu. Wir sind wichtig. Wenn ich was poste, bekomme ich positive Nachrichten. Das tut mir auch gut.

Kübra: Meine ersten Vorbilder waren Laura Gehlhaar und Ninia LaGrande. Das waren die ersten behinderten Frauen, die ich auf Social Media entdeckt habe. Dass sie ihre Perspektiven geteilt haben, war wichtig für mich, das Gefühl: Hey, ich bin ja gar nicht alleine. Ich bin nicht die Einzige, die so was erlebt, das ist strukturell. Durch die beiden habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen.

fluter: Sind Social Media ein barrierefreierer Raum?

René: Ja, weil man sich zeitlich und räumlich freier vernetzen kann. Meine Mutter war alleinerziehend, wir hatten wenig Geld. Wir waren in einem Selbsthilfeverein, konnten es uns aber nie leisten, zu den Treffen zu fahren. Sich zu vernetzen ist heute einfacher, sogar international. Ich sehe Menschen in meinem Feed, die Ukulele oder Gitarre spielen mit kurzen Armen oder wenigen Fingern, die sich was gebastelt haben mit Gaffa-Tape. Ohne Internet würde ich die alle nicht kennen.

Amie: Es gab eine Zeit, in der ich sehr isoliert war. Ich war eigentlich nur in der Schule und dann wieder zu Hause. Ich hatte zwar Freunde, bin aber selten ausgegangen, weil ich mit meinem Elektrorollstuhl nicht in Clubs gekommen bin. Das tat weh. Ich war zu Hause und hatte echt Angst, von der Gesellschaft vergessen zu werden. Zufällig habe ich ein Netzwerk gefunden, „Mission Inklusion“. Dort fing meine Bildung an, was meine eigene Identität angeht. Ich habe gelernt, dass ich mich selbst diskriminiert habe und auch andere Menschen mit Behinderung. Social Media waren für mich befreiend.

Jürgen: Andererseits müssen Social-Media-Angebote natürlich auch barrierefrei sein. Dafür brauchen wir Gesetze. In den USA beispielsweise sind die Gesetze fortschrittlicher – und die Telekommunikationsangebote dadurch barrierefreier. Überall da, wo der Markt das ohne den Staat regeln soll, sind die Bedingungen nicht so gut.

„Macht Platz für uns. Zum Beispiel in Redaktionen: Wie viele behinderte Menschen arbeiten da, welche Arbeitsbedingungen gelten?“

Kübra: Wir alle sind verantwortlich, das Internet barrierefrei zu machen. Es ist aufwendig, für jeden Post eine Bildbeschreibung zu machen. Aber Barrierefreiheit ist eine Haltung. Wenn ich als behinderte Aktivistin etwas poste, möchte ich, dass es für die Community zugänglich ist. Vielen Menschen fehlt diese Haltung. Wobei das natürlich auch eine Frage von Kapazitäten ist, auch für Menschen mit Behinderung: Nicht alle von uns können das immer, und das muss auch okay sein.

fluter: Neben dieser Haltung – habt ihr Forderungen oder Wünsche an die Menschen, die dieses Gespräch lesen?

Natalie: Die Leute müssen sich informieren. Dann sehen sie: Ah, eine Behinderung ist doch eigentlich ganz cool. Dafür muss die Politik mal Inklusion machen, damit wir mitreden können. Und Parteien wie die AfD, die gegen die Demokratie und Inklusion sind, sollen verboten werden.

Kübra: Macht Platz für uns. Zum Beispiel in Redaktionen: Wie viele behinderte Menschen arbeiten da, welche Arbeitsbedingungen gelten? Was können Redaktionen verändern, damit behinderte Menschen dort arbeiten? Zahlen sie fair? Lasst uns teilhaben und teilnehmen: Ladet uns ein.

René: Behinderung ist Teil der Diversity, über die wir so viel reden. Weg mit den Schubladen.

Amie: Behinderung wird oft als das andere betrachtet. Dabei sind die Grenzen zwischen Behinderung und Nichtbehinderung viel fließender, als viele meinen. Wenn eine Person schwanger wird, sollte sie einkalkulieren, ein behindertes Kind zu bekommen. Oder die eigene Fragilität: Eine Behinderung kann jederzeit entstehen. Das ist kein Defekt, nichts Schlechtes, Behinderung gehört dazu.

Jürgen Dusel (59) ist Jurist und seit 2018 der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Er empfiehlt zum Beispiel den Bundesministerien, was sie tun können, damit Menschen mit Behinderungen gleichberechtigter leben.

Kübra Sekin (33) arbeitet als Schauspielerin, Moderatorin und Performerin. Social Media nutzt sie als Sprachrohr für Antidiskriminierungsthemen..

René Schaar (32) ist stellvertretender Leiter des Bereichs „Gleichstellung und Diversity“ beim NDR. Und der Initiator von Elin, der ersten Puppe mit sichtbarer Behinderung in der „Sesamstraße“..

Amie Savage (23) studiert Soziale Arbeit, arbeitet als Künstlerin und setzt sich als Aktivistin für Inklusion ein, auch in der Kunst..

Natalie Dedreux (25) engagiert sich für Inklusion. Sie schreibt unter anderem für den „Ohrenkuss“, ein Magazin von Menschen mit Downsyndrom..

Dieser Beitrag ist im fluter Nr. 90 „Barrieren“ erschienen. Das ganze Heft findet ihr hier.

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.