Und jetzt alle

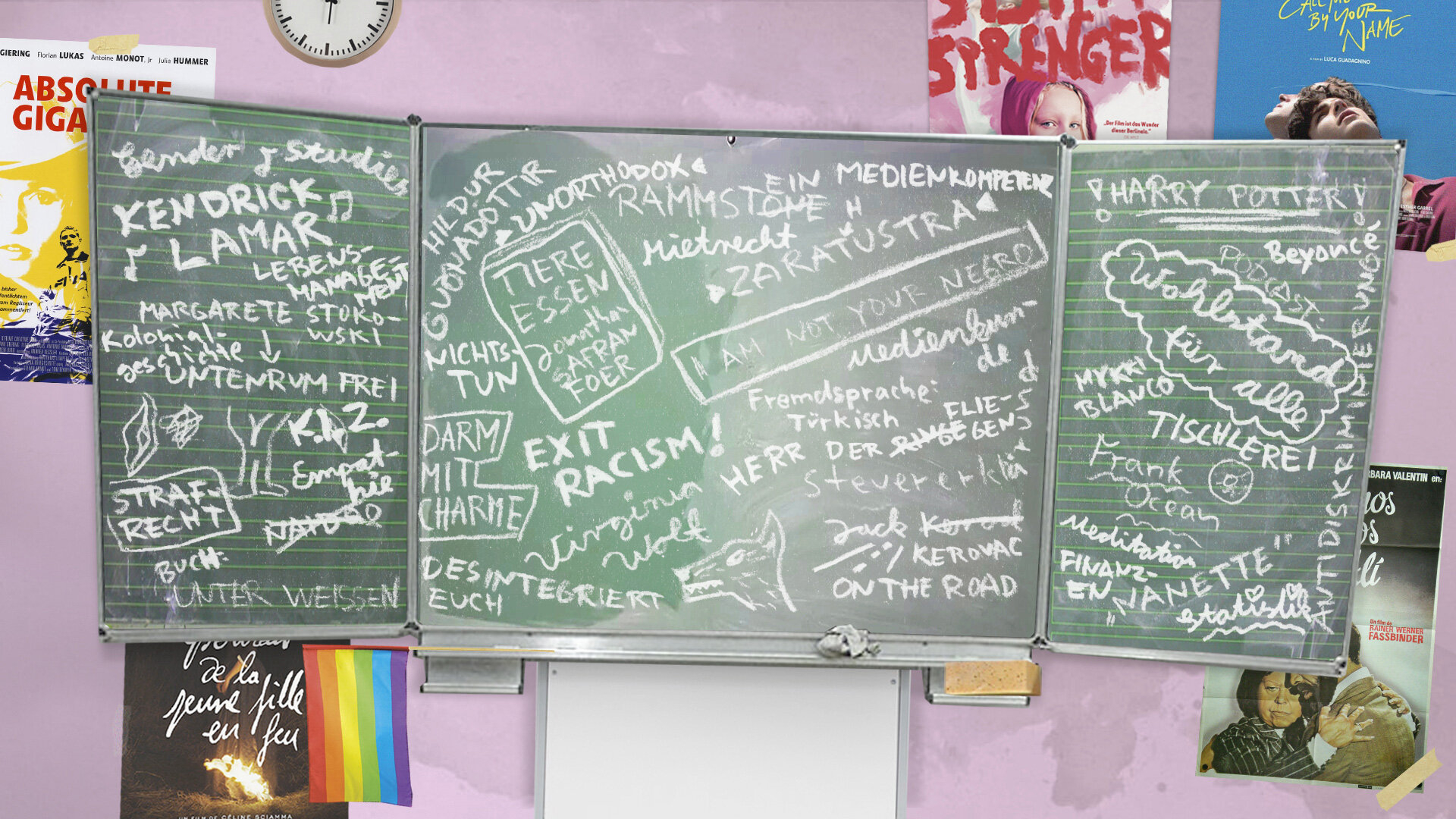

Was muss heute jeder wissen? Wir haben gefragt, ihr habt geantwortet. Das ist euer Bildungskanon

Sollte man Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ kennen oder doch lieber die queere Liebesgeschichte aus dem Film „Call Me By Your Name“? Muss eine Gesellschaft sich überhaupt auf Werke einigen, die alle kennen? Gibt es einen kleinsten gemeinsamen Nenner dessen, was man wissen muss? Darüber wird seit längerer Zeit gestritten: Die einen verteidigen einen Bildungskanon mit bestimmten Klassikern, andere finden Kanonisierung an sich schwierig, weil sie immer subjektiv ist und bestehende Machtverhältnisse bestärkt.

Damit umgehen müssen vor allem die Schulen: Sie sollen das Wissen (zum fluter-Schwerpunkt Wissen) vermitteln, das allen Schüler*innen hilft, sich in der heutigen Zeit zurechtzufinden. Welche Fächer fehlen dafür? Und welche Werke hätten Schüler*innen gern im Unterricht gelesen, gehört oder gesehen? Wir haben auf Instagram rumgefragt – und in den mehr als 100 Antworten fünf Dinge erkannt, die euch am neuen Kanon wichtig zu sind:

Diversität

Mit neun Nennungen wurde in der Kategorie „Gelesen“ Tupoka Ogettes „Exit Racism“ am häufigsten genannt – ein Buch zu rassistischen Strukturen in Deutschland, dessen Relevanz durch die Black Lives Matter-Bewegung noch mal deutlicher wurde. Viele von euch sind dabei aber nicht an klassischen „Kulturcontainern“ wie Buch oder Song interessiert, sondern vor allem an anderen Perspektiven: Wo sind im aktuellen Kanon die Frauen? Wo junge Leute, People of Color oder Queere? Und welches Werk erklärt mir, wie komplex sich verschiedene Diskriminierungskategorien überschneiden können? Viele von euch wollen lieber Nina Simone (5-mal) als Joseph Haydn hören, Margarete Storkowskis „Untenrum frei“ lesen (5-mal), die Doku „I Am Not Your Negro“ über die Lebensgeschichte des Schwarzen Denkers James Baldwin sehen (3-mal, hier im Stream auf bpb.de) und bitte endlich schonungslos über die deutsche Kolonialgeschichte aufgeklärt werden.

Hier streitet eine Abiturientin mit ihrem Politiklehrer, ob es überhaupt einen Bildungskanon braucht …

Nicht nur bei den Urheber*innen, sondern auch in den Werken selbst spielt Diversität eine Rolle. Wäre „Call Me By Your Name“ nicht zum Beispiel eine LGBTQ+-freundliche Alternative zum alten Drama „Die Leiden des jungen Werther“? „Mir fehlen die Stimmen und Werke von mehr QTIBPOC [Anm. d. Red.: „Queer Trans Intersex Black People & People of Colour“] Menschen mit Behinderung und anderen marginalisierten Gruppen“, schreibt eine Nutzerin. Häufig wurde auch der Film „Systemsprenger“ (11-mal) genannt, in dem ein Mädchen durch alle Raster der Jugend- und Sozialhilfe fällt. Kanonische Geschichten und Erzähler*innen sollen genauso bunt sein, wie es unserere Gesellschaft ist, da sind sich viele einig.

Medienkompetenz

Durch das Internet hat jede*r immer und überall Zugang zu weltweiten Diskursen. Also auch zu Fake News. Ihr wollt in der Lage sein, an diesen teilzuhaben und die digitale Informationsflut richtig filtern zu können – viele fühlen sich dabei von der Schule nicht richtig vorbereitet. Medienkompetenz sollte bestenfalls gleich als eigenes Schulfach sein, fanden einige. Anderen würde es schon reichen, wenn die Lehrpläne flexibler werden. Damit öfter mal Zeit bleibt, aktuelle Nachrichten wie Wahlmanipulation, Polizeigewalt oder Terror im Unterricht zu besprechen.

Euer Bildungskanon, ausgezählt

Tupoka Ogette – Exit Racism (Buch) (9)

Kübra Gümüşay – Sprache und Sein (Buch) (5)

Margarete Stokowski – Untenrum frei (Buch) (5)

James Baldwin (4): (Schriftsteller) (2); I Am Not Your Negro (1) & The Fire Next Time (1)

Yuval Noah Harari (4): Eine kurze Geschichte der Menschheit (1); Homo Deus (1); Sapiens (2)

J.K. Rowling – Harry Potter (Buch) (4)

Chimamanda Ngozi Adichie (3): (Schriftstellerin) (2); Americanah (1)

Fatma Aydemir – Eure Heimat ist unser Albtraum (Buch) (3)

Jonathan Safran Foer – Tiere essen (Buch) (3)

Mely Kiyak (Schriftstellerin) (3)

Virginia Woolf (3): (Schriftstellerin) (1); A Room of One’s Own (Buch) (1); Ein eigenes Zimmer (Buch) (1)

Simone de Beauvoir – Das andere Geschlecht (Buch) (2)

Rutger Bregman – Utopien für Realisten (Buch) (2)

Max Czollek: Desintegriert euch! (Buch) (2)

Carolin Emcke (2): Gegen den Hass (Buch) (1); Wie wir begehren (Buch) (1)

Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (Buch) (2)

Stephen W. Hawking – Kurze Antworten auf große Fragen (Buch) (2)

Alice Haster – Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen (Buch) (2)

Natascha A. Kelly – Schwarzer Feminismus: Grundlagentext (2)

Irmgard Keun – Das kunstseidene Mädchen (Buch) (2)

Marc-Uwe Kling – QualityLand (Buch) (2)

George Orwell (3): 1984 (2) & Animal Farm (1)

Frank Schätzing – Der Schwarm (Buch) (2)

Juli Zeh (2): Corpus Delicti (Buch) (1) & Spielbetrieb (Buch) (1)

Mohamed Amjahid – Unter Weißen (Buch) (1)

Hannah Arendt (Publizistin) (1)

Margaret Atwood – The Handmaid’s Tale (Buch) (1)

Jane Austen (Schriftstellerin) (1)

Paul Auster – 4321 (Buch) (1)

Fatma Aydemir – Ellbogen (Buch) (1)

U.A. May Ayim – Farbe bekennen – (Buch) (1)

Ingeborg Bachmann – Malina (Buch) (1)

Walter Benjamin (Philosoph) (1)

Ray Bradbury – Fahrenheit 451 (Buch) (1)

Thomas Brezina – Tu es einfach und glaub daran (Buch) (1)

Brontë (Schriftstellerinnen) (1)

Bushido – Biografie (1)

Albert Camus – Die Pest (Buch) (1)

James Clear – Die 1%-Methode (Buch) (1)

Brandy Colbert – Little & Lion (Buch) (1)

Garrard Conley – Boy Erased (Buch) (1)

Caroline Criado-Perez – Unsichtbare Frauen (Buch) (1)

Virginie Despentes – King Kong Theorie (Buch) (1)

Delphine de Vigan – No & ich (Buch) (1)

Reni Eddo-Lodge (Schriftstellerin) (1)

Giulia Enders – Darm mit Charme (Buch) (1)

Didier Eribon – Rückkehr nach Reims (Buch) (1)

Jenny Erpenbeck – Gehen, ging, gegangen (Buch) (1)

Felicia Ewert – Trans.Frau.sein: Aspekte geschlechtlicher Marginalisierung (Buch) (1)

Timo F. – Neonazi (Buch) (1)

Silvia Federici – Aufstand aus der Küche (Buch) (1)

Milena Michiko Flašar – Ich nannte ihn Krawatte (Buch) (1)

Deborah Feldman – Unorthodox (Buch) (1)

Elena Ferrante – Meine geniale Freundin (Buch) (1)

F. Scott Fitzgerald – Der große Gatsby (Buch) (1)

fluter (1) (<3)

Max Frisch – Biedermann und die Brandstifter (Theaterstück) (1)

Erich Fromm (Schriftsteller) (1)

Thomas Fuchs – Alleingelassen (Buch)(1)

Mirna Funk – Winternähe (Buch) (1)

Fabio Geda – Im Meer schwimmen Krokodile (Buch) (1)

Alex Gino – George (Buch) (1)

Anna Gmeyner – Automatenbüffet (Theaterstück) (1)

Johann Wolfgang von Goethe – Faust (Buch) (1)

William Golding – Herr der Fliegen (Buch) (1)

Yaa Gyasi – Home going (Buch) (1)

Hermann Hesse – Narziss und Goldmund (Buch) (1)

Hermann Hesse – Unterm Rand (Buch) (1)

E.T.A. Hoffmann (Schriftsteller) (1)

Franz Kafka – Die Verwandlung (Buch) (1)

Daniel Kahneman – Schnelles Denken, langsames Denken (Buch) (1)

Katapult-Magazin (1)

Daniel Kehlmann – Die Vermessung der Welt (Buch) (1)

Ibram X. Kendi – How to Be an Antiracist (Buch) (1)

Jack Kerouac – On the Road (Buch) (1)

Grada Kilomba – Plantation Memories (Buch) (1)

Ephraim Kishon (Autor) (1)

Victor Klemperer – LTI (Buch) (1)

Marc-Uwe Kling – Känguru-FChroniken (Buch) (1)

Sandra Konrad – Das beherrschte Geschlecht: Warum sie will, was er will (Buch) (1)

Christian Kracht – Faserland (Buch) (1)

Dalai Lama/Desmond Tutu/Douglas Abram – Das Buch der Freude (Buch) (1)

C.S. Lewis – Die Chroniken von Narnia (Buch) (1)

Felix Lobrecht – Sonne & Beton (Buch) (1)

Ijeo Maluo – So You Want to Talk About Race (Buch) (1)

Mark Manson – The Subtle Art of Not Giving a Fuck (Buch) (1)

Casey McQuiston – Red White & Royal Blue (Buch) (1)

Haruki Murakami – Naokos Lächeln (Buch) (1)

Mika Murstein – I’m a queerfeminist cyborg, that’s okay (Buch) (1)

Friedrich Nietzsche – Also sprach Zarathustra (Buch) (1)

Jennifer Nivenová – All the Bright Places (Buch) (1)

Marcel Pagnol (Schriftsteller) (1)

Sophie Passmann – Alte weiße Männer: Ein Schlichtungsversuch (Buch) (1)

Edgar Allan Poe (Schriftsteller) (1)

Terry Pratchett (Schriftsteller) (1)

Kate Raworth – Donut-Ökonomie (Buch) (1)

Morton Rhue – Die Welle (Buch) (1)

Caroline Rosales – Sexuell verfügbar (Buch) (1)

Hans Rosling – Factfulness (Buch) (1)

Fran Ross – Oreo (Buch) (1)

Cemile Sahin (Schriftstellerin) (1)

Reyhan Şahin aka Dr. Bitch Ray (Schriftstellerin) (1)

Georg Saunders – Fox 8 (Buch) (1)

Seneca – Von der Gelassenheit (Buch) (1)

Shakespeare (Schriftsteller) (1)

Saša Stanišić (Schriftsteller) (1)

Adriana Stern – Hannah und die Anderen (Buch (1)

Margarete Stokowski (Schriftstellerin) (1)

Liv Strömquist (Schriftstellerin) (1)

Wladyslaw Szpilman – Der Pianist (Buch) (1)

Janne Teller – Nichts (Buch) (1)

Jackie Thomae – Brüder (Buch) (1)

Angie Thomas – The Hate U Give (Buch) (1)

Thees Uhlmann – Sophia, der Tod und ich (Buch) (1)

Timur Vermes – Die Hungrigen und die Satten (Buch) (1)

Neale Donald Walsch – Gespräche mit Gott (Buch) (1)

H.G. Wells (Schriftsteller) (1)

Olivia Wenzel – 1000 Serpentinen Angst (Buch) (1)

Rebecca Westcott – Pusteblumentage (Buch) (1)

Jo Whitford – A Celebration of Vulva Diversity (Buch) (1)

Ronan Winter – Ökoterroristin (Buch) (1)

Wir müssen mal reden (Blog) (1)

Sophie von La Roche – Geschichte des Fräuleins von Sternheim (Buch) (1)

Hanya Yanagihara – Ein wenig Leben (Buch) (1)

Pose (Serie) (6)

Schindlers Liste (Film) (4)

13th (Film) (3)

Dear White People (Serie) (3)

Disclosure (Film) (3)

I Am Not Your Negro – Raoul Peck (Film) (3)

Nanette – Hannah Gadsby (Comedyshow) (3)

Paris is Burning (Film) (3)

The Hate U Give (Film) (3)

When They See Us (Serie) (3)

The Wire (Serie) (3)

Call Me By Your Name (Film) (2)

Dominion (2)

Parasite (Film) (2)

Pride (Film) (2)

Tote Mädchen lügen nicht (Serie) (2)

Wir sind jung. Wir sind stark. (Film) (2)

1917 (Film) (1)

14 Arten, den Regen zu beschreiben (Film) (1)

Absolute Giganten (Film) (1)

Alphabet (Film) (1)

Angst essen Seele auf (Film) (1)

Die Anstalt (Serie) (1)

Apocalypse Now (Film) (1)

The Arrival (Film) (1)

Aus dem Nichts (Film (1)

Babylon Berlin (Serie) (1)

Black Earth Rising (Serie) (1)

Black Mirror (Serie) (1)

Blau ist eine warme Farbe (Film) (1)

Captain Fantastic – Einmal Wildnis und zurück (Film) (1)

Chasing Coral (Doku) (1)

Der Club der toten Dichter (Film) (1)

Cowspiracy (Doku) (1)

Dogtown Boys (Film) (1)

Dokus von STRG_F oder followme.reports (1)

Drachenläufer (Film) (1)

Earthlings (Doku) (1)

The Fall (Serie) (1)

Female Pleasure (Doku) (1)

Full Metal Jacket (Film) (1)

Gegen die Wand (Film) (1)

Der goldene Handschuh (Film) (1)

Graffiti wie Banksy (Kunst) (1)

Green Book (Film) (1)

The Help (Film) (1)

Inception (Film) (1)

Into the Wild (Film) (1)

Isao Takahata (Regisseur) (1)

It takes a family – Susanne Kovács (Film) (1)

Jenseits von Afrika (Serie) (1)

Jung & Naiv (Interview-Serie) (1)

Kids (Film) (1)

Kombat Sechzehn (Film) (1)

The Last Dance (Serie) (1)

Das Leben der Anderen (Film) (1)

Das Leben ist schön (Film) (1)

Die letzten Glühwürmchen (Film) (1)

Lord of War – Händler des Todes (Film) (1)

Loriot (Film & Serie) (1)

MacGyver (Film) (1)

Das Mädchen Wadja (Film) (1)

maiLab (YouTube-Kanal) (1)

Marriage Story (Film) (1)

The Mask You Live In (Film) (1)

Matilda (Film) (1)

Mein Nachbar Totoro (Film) (1)

Midnight Gospel (Serie) (1)

Mudbound (Film) (1)

Nader und Simin (Film) (1)

NSU-Monologe (Theaterstück) (1)

The Pervert’s Guide to Ideology (Film) (1)

Der Pianist (Film) (1)

Plastic Planet (Film) (1)

Portrait de la jeune fille en feu (Film) (1)

Queen & Slim (Film) (1)

Rafiki (Film) (1)

Roots: Die Geschichte der Sklaverei (Serie) (1)

Selma (Film) (1)

Sex Education (Serie) (1)

Shutter Island (Film) (1)

Snowpiercer (Film) (1)

Sofia Coppola – Werke (Regisseurin) (1)

Sorry We Missed You (Film) (1)

Stadtgeschichten (Serie) (1)

Star Trek: The Next Generation (Serie) (1)

Das System Milch (Film) (1)

Systemsprenger (Film) (11)

Tenet (Film) (1)

Der Teufel wohnt nebenan (Serie) (1)

Thrive (Film) (1)

To All The Boys I’ve Loved Before (Film) (1)

To the Bone (Film) (1)

Die Tribute von Panem (Film) (1)

Unbelievable (Serie) (1)

Unorthodox (Serie) (1)

Voll verzuckert (Film) (1)

Vulva und Vagina – Einblicke in die weibliche Lust (Film) (1)

WALL·E – Der Letzte räumt die Erde auf (Film) (1)

Watchmen (Serie) (1)

We Feed The World (Film) (1)

Das weiße Band (Film) (1)

What the Health (Film) (1)

Who am I (Film) (1)

Wild Wild Country (Serie) (1)

Zeiten ändern dich (Film) (1)

Die zwölf Geschworenen (Film) (1)

Exit Racism (Hörbuch) (11)

Nina Simone (Sängerin) (5)

Feuer und Brot (Podcast) (4)

K.I.Z (4): (Band) (1) + Boom BoomBoom (Lied) (1) + Hurra die Welt geht unter (Lied) (2)

Rice and Shine (Podcast) (3)

2Pac (Rapper) (2)

Auf eine Tüte … (Podcast) (2)

Beyonće (Sängerin und Album) (2)

Missy Elliott (Rapperin) (2)

Oddisee – The Iceberg (Album) (2)

AB Syndrom (Musikgruppe) (1)

Advanced Chemistry (Band) (1)

Alligatoah (Rapper) (1)

Antilopengang (Rap-Crew) (1)

Biggie (Rapper) (1)

Mykki Blanco (Rapper) (1)

Bloc Party (Band) (1)

BSMG – Platz an der Sonne (Lied) (1)

Bushido – Vom Bordstein bis zur Skyline (Lied) (1)

Dead Prez – Let’s Get Free (Lied) (1)

Dendemann (Rapper) (1)

Depeche Mode – Where’s the Revolution? (Lied) (1)

Disarstar – Klassenkampf und Kitsch (Lied) (1)

Doomjazz (1)

DOTA – Raketenstart (Lied) (1)

Bob Dylan (Sänger) (1)

Ehrlichkeit (1)

Eunique (Rapperin) (1)

Frittenbude – Mindestens in 1000 Jahren (Lied) (1)

Herbert Grönemeyer (Sänger) (1)

Hildur Guðnadóttir (Musikerin) (1)

Haftbefehl – Russisch Roulette (Lied) (1)

Haiyti – Sui Sui & City Tarif (Lieder) (1)

Hoe_mies (1)

Ist das normal? Von Melanie Büttner (Podcast) (1)

I Weigh (Podcast) (1)

Michael Jackson (Sänger) (1)

Jung & Naiv (Podcast) (1)

Käptn Peng (Rapper) (1)

Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi (Band) (1)

Kettcar – Sommer 89 (Lied) (1)

The Kinks (Band) (1)

Lage der Nation (Podcast) (1)

Kendrick Lamar (Rapper) (1)

Kendrick Lamar – DAMN (Album) (1)

Little Simz (Rapperin) (1)

Lizzo (Sängerin) (1)

Love A (Band) (1)

Finna Luxus (Rapperin) (1)

Bob Marley (Sänger) (1)

Henning May – Weiße Wand (Lied) (1)

Nas – Street Dreams (Lied) (1)

Frank Ocean (Künstler) (1)

Pascow (Band) (1)

Die Realitäter*innen (Podcast) (1)

R.E.M. (Band) (1)

Rosalía – El Mal Querer (Sängerin) (1)

Erik Satie (Komponist) (1)

Ed Sheeran – What Do I Know (Lied) (1)

Sluttalk (Podcast) (1)

Ton SteineScherben (Band) (1)

Ungeschminkt (Podcast) (1)

Versengold (Band) (1)

Edgar Wasser (Rapper) (1)

Weltwach (Podcast) (1)

„Wir hatten ja keine Ahnung …“ (Podcast) (1)

Wissenspodcast (1)

„Wohlstand für Alle“ (Podcast) (1)

Der Wolpertinger Podcast (1)

Yuval Noah Harari – Eine kurze Geschichte der Menschheit (Hörbuch) (1)

Zukunftspodcast der ARD (1)

Medienkunde/Medienkompetenz/Medienpädagogik/Medienbildung (17)

Steuern/Steuererklärung/Steuerlehre (17)

Antidiskriminierung/Antirassismus/Rassismuskritisches Denken (13)

Nachhaltigkeit/Mülltrennung (11)

Emotionale Kompetenz/Erziehung, Empathie (7)

Lebenskunde/Lebenspraxis/Lebensmanagement (6)

Demokratiestärkung/-bildung/Demokratische Kultur/Angewandte Demokratie (5)

Finanzbildung/Finanzen (5)

(Konstruktive) Kommunikation (5)

Mentale Gesundheit (5)

Psychologie auf menschlicher Ebene/Angewandte Psychologie (5)

Deutsche Bürokratie, Behördenanträge (4)

Diversität (4)

Feminismus 101/Kampf gegen das Patriarchat/Intersektionaler Feminismus (4)

Gender Studies (4)

Handwerkliche Sachen/Nähen/Schnitzen/Überleben in der Wildnis/Tischlerei/Werken (4)

Sozialrecht/Soziale Gerechtigkeit/Soziales Engagement/Soziale Kompetenz (4)

Deutsche Kolonialgeschichte/Europäische Geschichte/Deutsche Geschichte nach WK2 (3)

Empowerment (3)

Gesellschaftskritik/Gesellschaftskunde (3)

Haushalten (3)

Kritisches Denken (3)

Strafrecht (3)

Umweltschutz (3)

Debatten und Kultur (2)

Gesundheit (2)

Herausforderung (2)

Inklusion (2)

Lernen lernen/Lernstrategie (2)

Meditation (2)

Mietrecht (2)

Programmieren (2)

Reflektion (2)

Selbstbewusstsein/Selbstliebe (2)

Sexualität & Identität (2)

Toleranz (2)

Altersvorsorge (1)

Anstand und Benehmen (1)

Antifach Nichtstun (1)

Antileistungsdruck (1)

Argumentation und Rhetorik (1)

Bewusstwerdung (1)

Beziehungen (1)

BGB Grundlagen (1)

Ethik als Pflichtfach (1)

Ernährungskunde (1)

Hausmittel gegen Krankheiten (1)

Hip-Hop-Geschichte (1)

Humanismus (1)

Kapitalismuskritik (1)

Kochen (1)

Kompetenz der Selbstwahrnehmung (psychisch und physisch) (1)

Kreatives Schreiben (1)

Gartenarbeit (1)

Gesetzliche Vorgaben (1)

Integration (1)

Interkulturelle Kompetenz (1)

Mehr Möglichkeiten zur individuellen Schwerpunktsetzung (1)

Moral (1)

Partizipation (1)

Persönliche Weiterentwicklung/Persönlichkeitsstärkung (3)

Philosophie (1)

Politik (1)

Problembewältigung (1)

Rechte Strukturen zerschlagen (1)

Respekt (1)

Richtiger Aufklärungsunterricht (1)

Sensible Sprache (1)

Solidarität (1)

Statistik-Verständnis (1)

Therapieplatzsuche (1)

Türkisch als 2. Fremdsprache (1)

Unternehmensgründung (1)

Versicherungen (1)

Vorbereitung für das Leben nach der Schule (1)

Wie funktioniert Wissenschaft (1)

Wirtschaft (1)

Work-Life-Balance (1)

Zwischenmenschliche Qualifikation (1)

Lebenskunde/Lebensmanagement

In der Schule lernt man, wie man eine Bewerbung schreibt. Wer den Job dann tatsächlich bekommt, für den geht alles oft ganz schnell: eigene Wohnung, Steuererklärung, Versicherungen. Das Fach „Lebenskunde“ könnte auf die Zeit nach der Ausbildung vorbereiten: Wie wird die Rentenversicherung errechnet? Wo spare ich mein Geld? Muss ich eine Steuererklärung machen und eine Haftpflicht abschließen? „Wir sollten in der Schule besser für die bürokratischen Aufgaben des Lebens vorbereitet werden“, schreiben einige. So wäre es zum Beispiel hilfreich, im Unterricht die Antragstellung für das BAföG oder Sozialleistungen zu besprechen. Schon ein kleiner Fehler kann sonst dazu führen, dass der Antrag nicht bewilligt wird. „Einen Vorbereitungskurs für das Leben nach der Schule“ wünscht sich eine Nutzerin. Damit das Leben nicht aus Formularen besteht, die auszufüllen niemand gelernt hat.

Moment, da fehlt doch dieses eine queere Game. Und wo ist das Rapalbum, das mir den Kapitalismus erklärt hat? Hier gibt's den Fragebogen zum Weiterkanonisieren

Mentale Gesundheit

Schneller, intelligenter, kreativer – bis das Leben nur noch aus Superlativen besteht. Die Schule baut auf dem Konzept der Leistungsgesellschaft auf. Was wir dabei nicht lernen: Wie wir den ganzen Stress wieder abbauen. Unserer physischen Gesundheit gehen wir im Sportunterricht nach, die mentale Gesundheit bleibt – weitgehend unerwähnt – auf der Strecke. Dabei zeigen die Zahlen: Immer mehr Menschen leiden an psychischen Erkrankungen. Laut „Fehlzeiten-Report 2020“ der AOK haben die Krankheitstage aufgrund psychischer Erkrankungen seit 2008 um 67,5 Prozent zugenommen. Burn-out, Depressionen und Angststörungen sind oft die Folgen. Jungen Menschen sollte beigebracht werden, wie sie mit dem Druck umgehen und ihre mentale Gesundheit pflegen können, fordern viele. Manche wünschen sich ganz konkret Yoga oder Meditation als Schulfach. Oder wie wär's mit einer Doppelstunde „Work-Life-Balance“ am Mittwochmorgen?

Praxis, Praxis, Praxis

Schüler*innen verbringen die meiste Zeit des Tages: sitzend. Das ändert sich in vielen Berufen auch später nicht. Ihr wünscht euch deshalb mehr Bewegung, weniger Frontalunterricht und mehr Alltagspraktisches. „Werken, weil ich keinen Bock habe, das mit meinem Vater zu machen“, heißt es in einer Antwort. Neben Tischlern, Nähen und Schnitzen hätten einige auch gerne Kochen und saisonal Einkaufen gelernt.

Auch Nachhaltigkeit, Mülltrennung und Gartenarbeit stehen auf euren Stundenplänen. Kein Wunder, schließlich ist der Klimawandel täglicher Begleiter. Oder in den Worten eines Lesers: „Das Fach Umweltschutz, gerne anstelle von klassischer Erdkunde. Wir haben jetzt Google Maps, niemand muss mehr an der Karte vorgeführt werden.“

Collage: Renke Brandt

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.