Immer schön liquide bleiben

Das Wasser wird knapp – und damit zum begehrten Gut, auch an der Börse. Ist es sinnvoll, in Wasseraktien zu investieren? Und kann es am Ende sogar helfen, das Problem zu lösen?

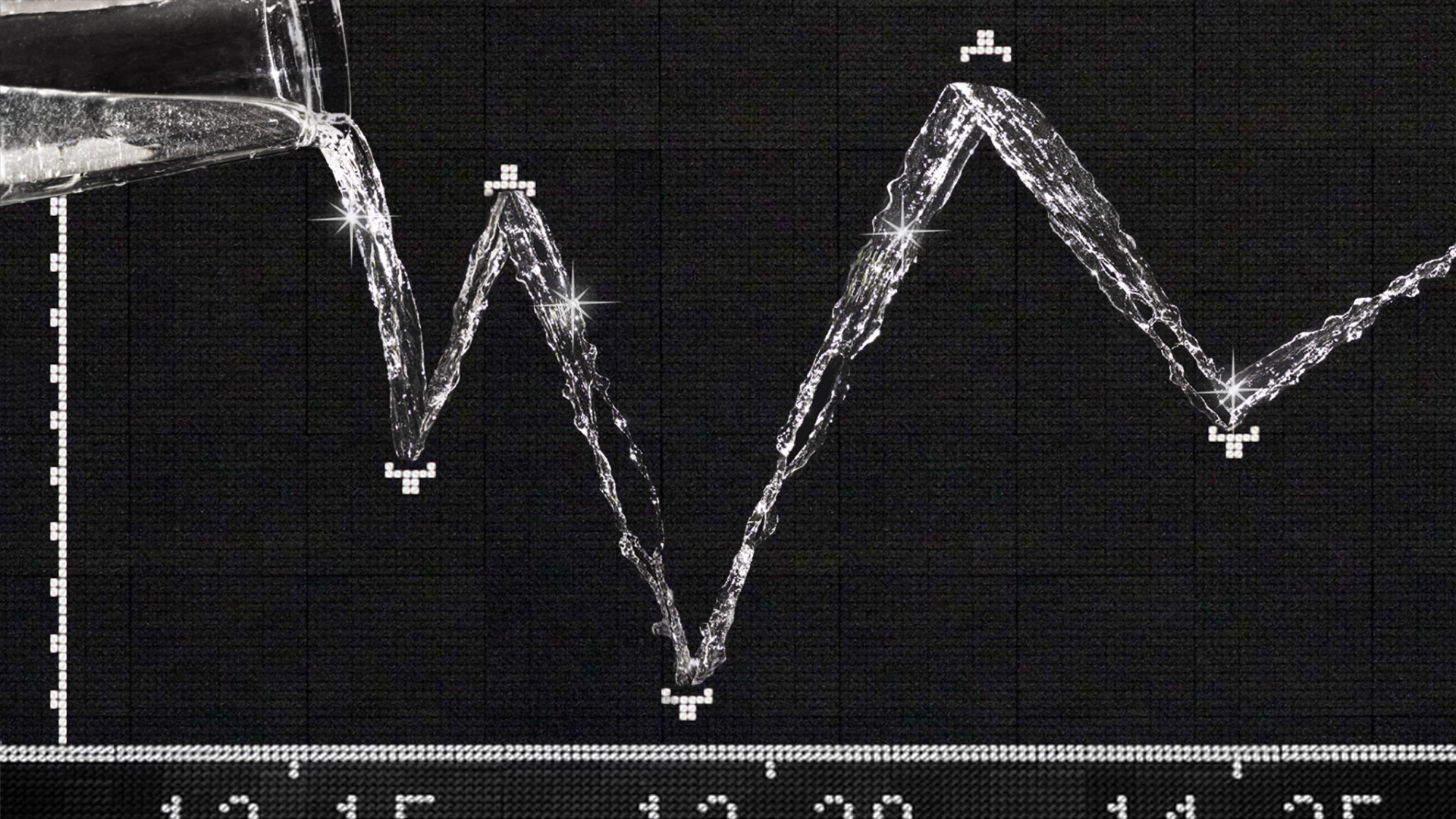

Zwei Wahrheiten zu Beginn: Wasser wird immer knapper. Und das Angebot bestimmt die Nachfrage. Heißt: Jetzt in Wasser-ETFs oder -aktien zu investieren könnte sich lohnen. Wasserversorger, Technologieunternehmen, Getränkehersteller, sie alle arbeiten mit dem Prinzip „Sinkendes Wasserangebot, steigende Nachfrage“. Was für Anlegerinnen meist hohe Gewinne bedeutet.

Auch ich habe bereits ein Depot, einige Einzelaktien und Sparpläne für drei ETFs. Nun will ich prüfen, ob sich eine Investition in Wasser für mich lohnen könnte. Ich schaue mir also an, wie einige der Wasserunternehmen an der Börse aufgestellt sind. Die meisten sind in den vergangenen Jahren mäßig bis stark gestiegen ohne große Einbrüche. Natürlich weiß ich nicht mit Sicherheit, dass das in den kommenden Jahren so weitergeht. Doch wie anfangs gesagt: Wasser wird in Zeiten des Klimawandels rarer. Die Chancen stehen nicht schlecht.

Lebensmittelkonzerne beuten das Grundwasser aus

Nur, ist es auch okay, in etwas zu investieren, das unser aller Lebensgrundlage bildet? Klaus Gabriel ist Wirtschaftsethiker und findet es prinzipiell sinnvoll, dass Wasser ein Preisschild haben kann. „Wenn Wasser nichts kostet, wässern die Leute ihren Garten auch in der prallen Mittagssonne. Erst wenn auch der Preis zeigt, wie kostbar Wasser ist, fangen Menschen an, zu sparen und es wertzuschätzen“, sagt Gabriel. Wichtig ist: Es darf kein Monopol entstehen und weil der Zugang zu sauberem Wasser ein Grundrecht ist, muss jeder Mensch auch darüber verfügen können. Wenn also nur noch einzelne über alles Trinkwasser auf der Erde verfügten, wäre das ein Riesenproblem. Dann könnten die Preise ins Unermessliche steigen.

Dass Unternehmen, die mit Wasser handeln, das nicht immer im besten ökologischen Sinne tun, sieht man zum Beispiel an Nestlé. Der größte Nahrungsmittelkonzern der Welt macht viel Geld mit Grundwasser und steht dafür regelmäßig in der Kritik, wobei der Konzern die Vorwürfe bestreitet. Das Schweizer Unternehmen hat nämlich in verschiedenen Gegenden der Welt Rechte am Grundwasser erworben. Das füllt Nestlé dann in Flaschen und verkauft es teuer. Und zwar in so großem Stil, dass (im Zusammenspiel mit anderen Faktoren) der Grundwasserspiegel oft stark sinkt und Regionen, etwa in Indien, langsam austrocknen. So ein Investment kommt für mich nicht infrage.

Aber ich habe eine Hoffnung: Wenn ich mir die richtigen Aktien oder Wasser-ETFs rauspicke, kann ich mit meinem Investment auch etwas bewirken und so „die Guten“ oder zumindest die innovativen Unternehmen fördern. Was meint Wirtschaftsethiker Gabriel dazu? „Die weltweite Wasserknappheit ist ein komplexes Problem, das wir dringend angehen müssen. Und dabei können wir auch Marktmechanismen für uns nutzen.“ Das heißt: Die Börse ist nicht nur ein Ort für Spekulation, sondern kann auch einen Beitrag zur Lösung im Umgang mit knappen Gütern sein. Sie gibt Unternehmen auch eine Chance, belohnt sie, wenn sie gut wirtschaften und zum Beispiel Probleme lösen – und straft sie ab, wenn sie es nicht tun.

Die Suche nach den korrekten Wasseraktien

Damit das eigene Investment im Bestfall etwas Gutes bewirkt, hat Klaus Gabriel einen Tipp: Unternehmen herauspicken, die versuchen, den Wassermangel zu lindern, und zukunftsfähige Lösungen aufbauen. Nicht in Unternehmen investieren, die sich nur für eine trockene Zukunft absichern und dann zum Beispiel mit ihren heute günstig erworbenen Wasserrechten Kasse machen.

Ich suche also gezielt nach Wasser-ETFs und schaue, in welche Unternehmen die Fonds investieren. Die Unternehmen darin erscheinen mir auf den ersten Blick in Ordnung: Viele sind auf dem Markt schon lange etabliert. Ein Blick auf den Aktienchart verrät, wo die Aktie gerade steht und wie sich ihr Wert in der Vergangenheit entwickelt hat. Ich will zwar gerne nachhaltige und zukunftsorientierte Wasserunternehmen mit meinem Investment unterstützen. Aber im Bestfall auch profitieren, die Aktie oder den Fondsanteil also irgendwann gewinnbringend verkaufen.

In den USA wird seit Ende 2020 sogar an der Börse von Chicago mit Wasser spekuliert. Bislang waren sogenannte Futures, oder auch Terminkontrakte, auf Rohstoffe wie Öl oder Weizen limitiert. Kurz erklärt heißt das: Investor:innen können Wetten auf den Rohstoffpreis zu einem bestimmten Zeitpunkt abschließen. Steht der Börsenpreis zu dem gewählten Zeitpunkt höher, haben sie gewonnen und können günstiger einkaufen oder ihr Einkaufsrecht verkaufen. Steht der Preis niedriger, müssen sie dem Hersteller oder Bauern mehr zahlen. Solche Spekulationen haben einen schlechten Ruf, denn sie können den Preis in die Höhe treiben oder in den Keller fallen lassen. Sie dienen aber auch ganz einfach als Absicherung für Landwirte.

Für die Wasserspekulationen gilt eine wichtige Einschränkung: Wer richtig wettet, bekommt nur Geld und kein Wasser geliefert. Das soll verhindern, dass beispielsweise Spekulant:innen aus aller Welt kalifornisches Wasser horten. Nutzen Farmer:innen die Futures, kaufen sie sich also nur Preissicherheit für einen gewissen Zeitpunkt und nicht das echte Wasser.

Börsenspekulation kann den Wasserverbrauch senken

Für die Farmer:innen vor Ort kann das nützlich sein, wenn sie sich schon ein Jahr vorher günstige Preise für die Sommermonate sichern können. Ethiker Gabriel ist grundsätzlich ein Unterstützer der Futures: „Bisher sehen wir nur positive Aspekte: Die Landwirte schätzen die neue Handelsmöglichkeit, und zusätzlich ist der Wasserverbrauch in der Region gesunken. Das Preisschild hat gewirkt.“ Es gibt aber auch kritische Stimmen: „Wir müssen über die potenziellen direkten und indirekten negativen Konsequenzen nachdenken, wenn wir Wasser als Ware und nicht als Ressource behandeln“, sagte zum Beispiel Simon Puleston Jones, ehemaliger Europa-Chef der US-Handelsorganisation Futures Industry Association (FIA), der „Financial Times“. Damit die Terminkontrakte nicht zur Spekulation missbraucht werden, ist der politische Rahmen für die Geschäfte wichtig.

Für mich als Kleinanlegerin ist das aber erst mal unerheblich. Ich finde: Gerade weil Wasser so ein knappes Gut ist, sollte man sorgfältig ausgewählte Unternehmen finanziell in ihrer Mission unterstützen. Meine Investments sind dabei keine Spekulations-, sondern eher Renditeobjekte.

Klar ist es super, wenn sich das eigene Investment am Ende auch bezahlt macht und die Anteile meiner Wassser-ETFs oder -unternehmen irgendwann mehr wert sind. Aber bleiben wir mal nüchtern: Investieren ist immer riskant. Geld zu verlieren sollte eingepreist werden. Deshalb sollte man nur Summen investieren, auf die man im schlimmsten Fall verzichten könnte. Und falls mein Investment nicht die erhoffte Rendite abwirft, kann ich es immer noch uminterpretieren: als eine Art Spende an ein Unternehmen, das versucht hat, die Wasserknappheit zu bekämpfen. So kann ich damit gut leben.

Titelbild: Jan Q. Maschinski

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.