„Oh nein! Chaos im Chemielabor. Hilfst du mir beim Sortieren des Equipments?“, bittet mich der Chemiker Luiz. „Gern“, denke ich. Und fange an, in den Laborschränken nach Bunsenbrenner und Pipetten zu kramen. Schon bin ich mittendrin in „Skill Lab: Science Detective“.

In verschiedenen Minigames können die Spielerinnen und Spieler Punkte sammeln, indem sie Forschende unterstützen. Nachdem ich das Labor sortiert und einer Biologin geholfen habe, Laborratten wieder einzufangen, bin ich erst mal zufrieden. Und habe ganz nebenbei einer realen Forschungsgruppe aus Dänemark wertvolle Daten geliefert, um zu verstehen, wie Menschen Entscheidungen treffen und Probleme lösen. Denn die Minispiele hat ein Team aus Neurowissenschaft, Data Science und Game-Design nach den Prinzipien der kognitiven Neuropsychologie konzipiert. Die Erkenntnisse sollen Algorithmen optimieren, die komplexe Probleme lösen, zum Beispiel Atome abkühlen. „Skill Lab“ ist ein sogenanntes Citizen Science Game.

Hier ist Schwarmintelligenz gefragt

Citizen Science steht für Bürgerwissenschaft. Die Idee ist einfach: Bürgerinnen und Bürger helfen bei der Forschung. Indem sie Beobachtungen melden, Messungen durchführen oder helfen, Daten zu sammeln. Nur soll das Ganze eben spielerisch ablaufen. „Es geht um Schwarmintelligenz“, sagt Dominik Rinnhofer. „Der Einzelne muss nicht über eine besondere Expertise verfügen.“ Rinnhofer ist Professor für Game Design an der Hochschule Macromedia in Stuttgart. Spiele würden in der Wissenschaft schon länger zu Forschungszwecken eingesetzt, sagt er. Aber erst seitdem viele Spiele online spielen, ließen sich überhaupt genug Daten erheben, um Citizen Science nützlich zu machen.

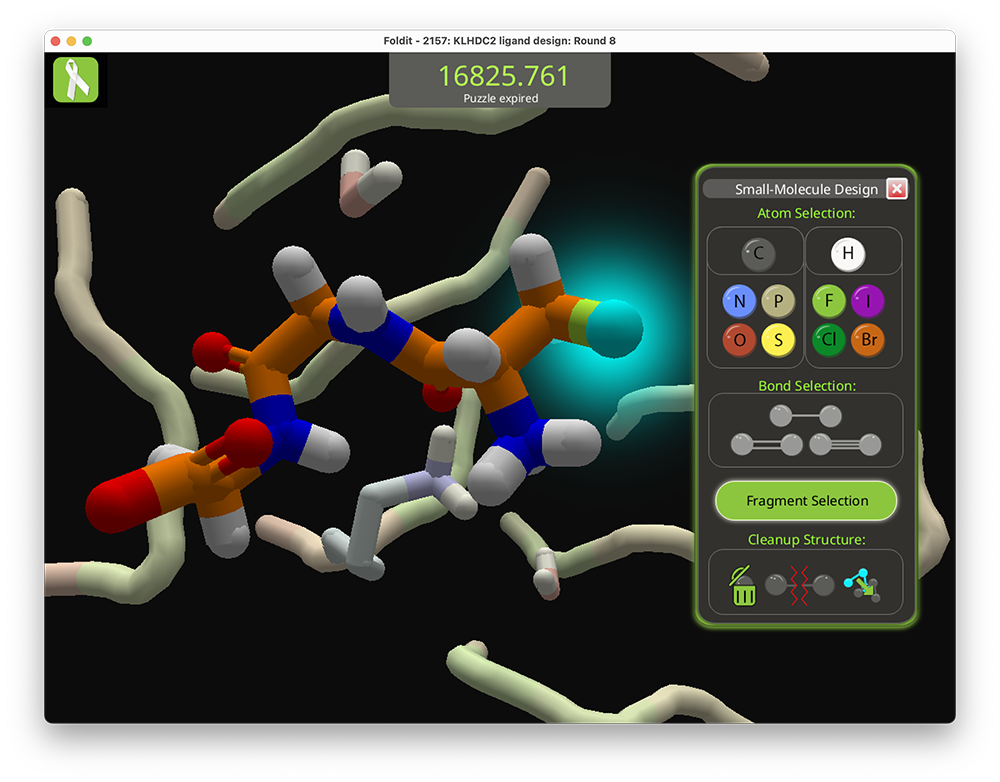

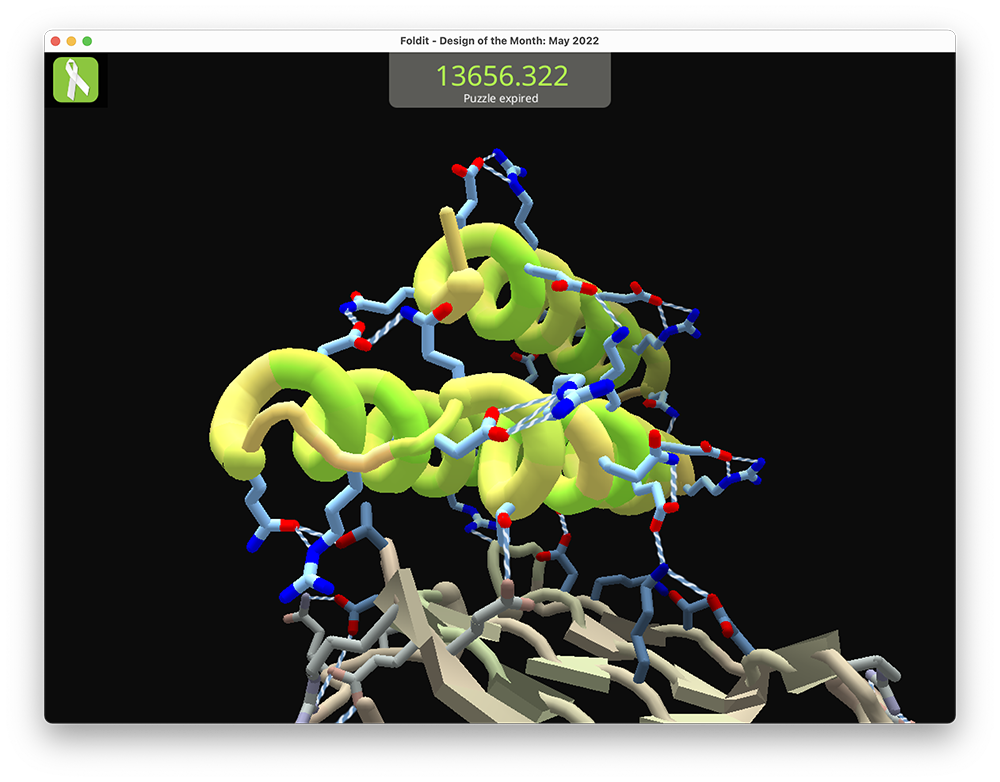

Eines der bekanntesten Citizen Science Games ist „Foldit“, eine Art Puzzlespiel, das es schon seit 15 Jahren gibt. Das Browsergame hilft US-amerikanischen Forschenden dabei, Proteinstrukturen zu finden, die gegen Krankheiten helfen. Je besser das Modell eines 3-D-Proteins im Spiel „gefaltet“ wird, desto mehr Punkte gibt es – denn umso besser funktioniert das Protein. Die Wissenschaft interessiert vor allem das räumliche Wahrnehmungsvermögen der Spielenden. „Menschen haben die unglaubliche Fähigkeit, Muster zu erkennen“, sagt Rinnhofer. Die KI holt zwar gerade auf, aber noch sind einfache Aufgaben – zum Beispiel alle Fahrräder auf einem Bild zu finden – für Maschinen schwierig. Menschen können das sehr viel schneller.

fold_it_molekul_design_1.png

fold_it_protein_design.png

2011 hat die „Foldit“-Community die Struktur eines Proteins entschlüsselt, das Aids bei Rhesusaffen auslöst. Die Forschung hatte jahrelang danach gesucht, die mehr als 200.000 Gamer und Gamerinnen brauchten drei Wochen. „Citizen Science Games sind sehr gut geeignet, um über eine Masse an Daten zu Informationen zu gelangen“, sagt Rinnhofer. Gerade spielt die „Foldit“-Community daran, das Krim-Kongo-Fieber-Virus unschädlich zu machen. Vielversprechende Proteine werden an der University of Washington nachgebaut und getestet.

„Spaß haben und Gutes tun“, das ist laut Rinnhofer die Motivation vieler, die Citizen Science Games spielen. Der Wunsch, einen Beitrag zur Forschung zu leisten, stehe schon im Vordergrund. Das ist bei manchen Spielen auch nötig: Leicht zugänglich ist „Foldit“ nicht. Zwischen vielen Erklärvideos und Probeproteinen kommt kaum Spielfluss auf.

Das Storytelling hat noch Luft nach oben

Bei „Foldit“ brauche man ein bisschen, um reinzukommen, gibt auch Dominik Rinnhofer zu. Die Playability sei eine der großen Herausforderungen für Citizen Science Games. Die müssen komplexe Wissenschaft so herunterbrechen, dass sie spielbar wird. Spielherausforderungen, die niedrigschwellig genug sind, machen dann oft keinen Spaß mehr. Das liegt auch an Design und Storytelling. „Foldit“ und andere Science Games können im Vergleich mit klassischen Onlinegames nicht mithalten, was unter anderem finanzielle Gründe hat: Kommerzielle Spiele haben ein wesentlich größeres Budget. „Ich kann nicht mit 200 Leuten drei Jahre an einem Science Game arbeiten. Wenn ich die Mittel hätte, könnte ich sie direkt in die Forschung stecken“, so Dominik Rinnhofer.

Eine andere Möglichkeit, Citizen Science Games zum großen Geld und Publikum zu bringen, hat „Borderlands Science“ gefunden: Das Minispiel ist als Spielautomat in den Blockbuster „Borderlands 3“ integriert: Spielerinnen und Spieler müssen Steine derselben Farbe in einer Reihe anordnen, ähnlich wie bei „Candy Crush“. Tatsächlich handelt es sich nicht um zufällig angeordnete Spielsteine, sondern um Gensequenzen von Darmbakterien. Die Lösungswege der Spielenden werden aufgezeichnet und algorithmisch analysiert. Die kanadischen Wissenschaftler hinter „Borderlands Science“ hoffen, so das Ökosystem des Darms besser zu verstehen, der zahlreiche Krankheiten wie Diabetes, Depressionen oder Alzheimer beeinflussen kann.

borderlands.jpg

Diesen Hintergrund merkt man „Borderlands Science“ zu keiner Zeit an, es ist inhaltlich klug integriert: Wer hier am Automaten Punkte sammelt, hat Vorteile im eigentlichen Spiel. „Borderlands Science“ ist das erste Citizen Science Game, das mit einem der großen kommerziellen Gamingstudios kooperiert. So haben die Forschenden ein wesentlich größeres Publikum erreicht: In den ersten zwei Jahren seit dem Release 2019 haben knapp drei Millionen Spielende über 80 Millionen Puzzle gelöst.

Weil das Game-Design durch die Fortschritte in der KI immer einfacher wird, erwartet Dominik Rinnhofer eine ganze Reihe neuer Citizen Science Games. Die gehen bereits heute über Gensequenzen und Proteine hinaus. In „QuestaGame“ (2014) lädt man Fotos von Pflanzen und Tieren hoch, um die Biodiversität zu erfassen, bei „CrowdWater“ (2018) Wasserstandsfotos, um die Vorhersage von Trockenheiten oder Überschwemmungen zu verbessern. Wer Kunst liebt, kann auf „Artigo“ (2010) Bilder beschreiben und so helfen, die Verschlagwortung von Kunstarchiven zu optimieren.

Das Schöne an alldem: Für die Spielerinnen und Spieler läuft die Forschung bestenfalls ganz nebenbei. Anstatt „Skill Lab“ zu spielen, hätte man auch einen psychologischen Fragebogen ausfüllen können. Mäuse fangen macht aber deutlich mehr Spaß.

Titelbild: ScienceAtHome