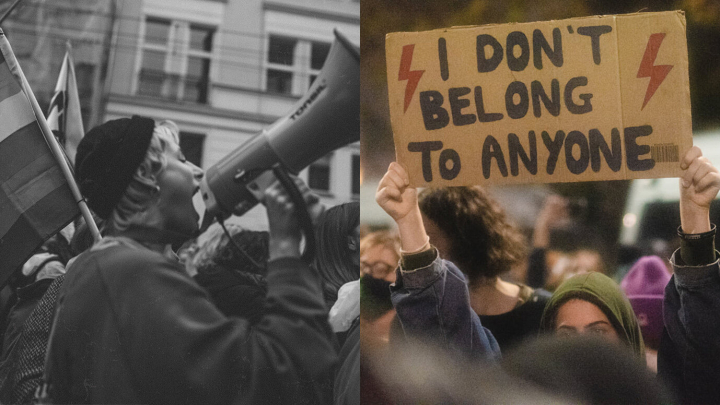

Männer? Nee, lass mal!

Sex, Ehe, Kinder mit einem Mann – das alles lehnt die 4B-Bewegung ab. In Südkorea hat sich eine der radikalsten feministischen Strömungen der Gegenwart gegründet

„Koreanische Frauen sind so frustriert von Männern, dass sie lieber aussterben, als zu heiraten“, sagt die südkoreanische Creatorin Jeanine in einem ihrer TikTok-Videos. Eine Haltung, die vor allem junge Frauen aus den Generationen Z und Y teilen.

„Solange Männer ihre Misogynie nicht in den Griff kriegen, will ich nichts mit ihnen zu tun haben“ oder „Südkoreanerinnen lieben Babys zu sehr, um sie in eine so ungerechte Gesellschaft zu gebären“, steht in der Kommentarspalte eines Videos der 4B-Aktivistin Lebabob. Darin fordert sie Frauen dazu auf, auf Dates mit Männern zu verzichten: „Wenn das System dich kontrolliert, kontrollierst du, was du kannst. Wenn das Große sich nicht ändern lässt, bleibt nur das Kleine. 4B bedeutet, Autonomie da zu finden, wo sie noch möglich ist.“

Was für viele Europäer*innen nach einer radikalen Lebensentscheidung klingt, ist in Südkorea längst mehr als eine persönliche Haltung. Dort solidarisieren sich immer mehr Frauen unter dem Hashtag 4B – benannt nach den vier Dingen, die sie ablehnen: Heirat (bi-hon), Gebären (bi-chulsan), romantische (bi-yeonae) und sexuelle (bi-sekseu) Beziehungen mit Männern. Sie erklären in ihren Videos, sich nicht nur von der Idee der romantischen Liebe, sondern gleich von Männern als Ganzes zu verabschieden, teilen ihre Erfahrungen und ermutigen einander, Rollenbilder abzulehnen.

Kein Hype, sondern über viele Jahre gewachsen

„Da 4B vor allem in digitalen Räumen agiert, sind konkrete Zahlen schwer zu fassen“, sagt Youlim Kim, die an der Ruhr-Universität Bochum zu Feminismus in Südkorea forscht. Schätzungen reichen von 5.000 bis 50.000 Teilnehmerinnen. Das 4B-Movement sei kein schnelllebiger, überschätzter Hype im Internet, sondern habe sich über Jahre entwickelt als Reaktion auf strukturelle Ungleichheit, sagt Kim. Ihren Ursprung habe die Bewegung in den 2010er-Jahren. Feministische Diskurse seien in Büchern, im Fernsehen, in Uni-Kursen, aber auch in Gesprächen mit Freundinnen und Familienmitgliedern zunehmend in den Vordergrund gerückt, und immer mehr Frauen begannen, traditionelle Geschlechterbilder infrage zu stellen.

Ein einschneidendes Ereignis war der Mord an einer 23-jährigen Frau durch einen vollkommen Fremden auf einer Toilette an der Gangnam-Station in Seoul im Jahr 2016. Der Täter gab an, er habe das Verbrechen begangen, weil er sich von Frauen oft missachtet fühle. Ein Motiv, das nicht nur entsetzte, sondern auch die tiefe Verunsicherung vieler von Stalking betroffener Frauen offenlegte.

2017 rückte die weltweite #MeToo-Bewegung sexualisierte Gewalt in den Fokus der Öffentlichkeit. Zeitgleich wurde in Südkorea gegen sogenannte Molkas vorgegangen. Winzige Kameras, die in Toiletten, Umkleiden oder Hotelzimmern versteckt wurden, um heimlich Aufnahmen von Frauen zu machen und sie dann massenhaft im Internet zu verbreiten. Parallel dazu häuften sich Fälle von Rachepornos: Ex-Partner veröffentlichten intime Aufnahmen ohne Zustimmung der betroffenen Frauen – oft aus Rache nach Trennungen oder als Mittel zur Erpressung. Der öffentliche Druck wuchs, und Tausende Südkoreanerinnen gingen auf die Straße, um gegen digitale sexuelle Gewalt zu demonstrieren, erinnert sich Youlim Kim.

2019 folgte der nächste Skandal: der Burning-Sun-Fall. Mehrere K-Pop-Stars wurden beschuldigt, an Gruppenvergewaltigungen und dem Austausch illegaler Aufnahmen in Chatgruppen beteiligt gewesen zu sein. „Für viele Frauen bestätigte dies, dass sexualisierte Gewalt nicht nur von Einzelpersonen ausgeht, sondern tief in den gesellschaftlichen Strukturen verankert ist“, sagt Kim.

Keine gute Feminismus-Bilanz im Vergleich zu anderen Industrieländern

Warum entwickelt sich eine so konsequente Bewegung wie 4B gerade in Südkorea – und nicht anderswo? Frauen weltweit stellen patriarchale Strukturen infrage. In Südkorea kommen jedoch traditionelle Geschlechterrollen, gesellschaftlicher Druck und wirtschaftliche Unsicherheiten in einer Weise zusammen wie in kaum einem anderen Industrieland.

Das hat (auch) historische Gründe: Während in vielen westlichen Ländern bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Frauenrechte erkämpft wurden, stand Korea von 1910 bis 1945 unter japanischer Kolonialherrschaft. Statt eigener feministischer Bewegungen war der Kampf um Unabhängigkeit zentral – Gleichstellung spielte dabei kaum eine Rolle. Gleichzeitig blieb das konfuzianische Familienmodell mit seiner strikten Hierarchie – Männer hatten die höchste Autorität – unangetastet.

Diese Ordnung manifestierte sich auch rechtlich: Bis zur Abschaffung des Familienoberhaupt-Systems (Hojuje) im Jahr 2005 wurden Männer in Südkorea automatisch als Familienoberhaupt eingetragen. „Frauen hatten kaum Rechte innerhalb der Familie, und alleinerziehende Mütter galten bis dahin offiziell nicht einmal als ‚vollständige‘ Familie“, sagt Kim. Jahrzehntelang wurden sogar viele weibliche Föten abgetrieben. „Auch wenn diese Praktiken heute offiziell abgeschafft sind, beeinflusst das konfuzianische Wertesystem weiterhin“, sagt die Wissenschaftlerin.

Hinzu kommt ein Arbeitsmarkt, der Frauen systematisch benachteiligt. Sie werden seltener befördert und verdienen trotz eines ähnlichen Bildungsniveaus im Schnitt rund 30 Prozent weniger als Männer – der größte Gender-Pay-Gap unter den OECD-Ländern (Stand 2023). „Prekäre Arbeitsbedingungen und die Verantwortung für Kinderbetreuung und Hausarbeit, die Frauen kulturell bedingt auferlegt wird, erschweren es ihnen, finanziell unabhängig zu bleiben“, sagt Kim.

Keine Bewegung nur für Akademikerinnen

Laut Kim unterscheidet sich 4B grundlegend von früheren feministischen Strömungen in Südkorea. Während Feministinnen der 1990er-Jahre vor allem Akademikerinnen waren, ist 4B eine Bewegung, die weniger an Institutionen gebunden ist und Frauen aller ökonomischen und sozialen Schichten zusammenbringt.

Doch bewirkt das etwas? In Südkorea führt die feministische Kritik am Patriarchat bis jetzt noch nicht zu einem Umdenken der männlichen Bevölkerung, sondern, im Gegenteil, zu einer massiven antifeministischen Gegenwehr. „Yoon Suk-yeol, der bis April 2025 Präsident Südkoreas war, behauptet regelmäßig öffentlich, dass es in seinem Land keine systematische Geschlechterdiskriminierung gebe“, sagt Kim. Suk-yeol versuchte sogar, das Ministerium für Geschlechtergleichstellung und Familie abzuschaffen, da dieses Männer als „potenzielle Sexverbrecher“ behandeln würde. Auch rechte Männergruppen, insbesondere Nutzer der Plattform Ilbe, mobilisieren gegen 4B. „Frauen, die sich öffentlich als Feministinnen bezeichnen, werden häufig bedroht oder sogar physisch angegriffen“, sagt Youlim Kim. Das habe dazu geführt, dass sich feministische Debatten mehr und mehr in geschlossene digitale Communitys verlagerten.

In Südkorea sind die Zahlen von Eheschließungen und Geburten dramatisch gesunken. 2023 lag die Heiratsrate bei etwa 4,4 Eheschließungen pro 1.000 Personen. In den 1990er-Jahren betrug die Heiratsrate noch rund 9,6. Die Geburtenrate lag vergangenes Jahr bei 0,75 Kindern pro Frau – der niedrigste Wert weltweit. Youlim Kim überraschen diese Entwicklungen nicht: „Immer weniger Südkoreanerinnen wollen sich den gesellschaftlichen Erwartungen an Ehefrauen und Mütter unterordnen.“ Für viele Frauen wird so aus einer feministischen Haltung eine ganz praktische Entscheidung: Wer sich von Ehe und heterosexuellen Beziehungen verabschiedet, behält die Kontrolle über das eigene Leben.

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.

Illustration: Alexander Glandien