Generation PostOst

Sergej Prokopkin kam als Teenager nach Deutschland. Er will ein neues Selbstvertrauen für Menschen mit osteuropäischen Wurzeln. Aber die „PostOst”-Bewegung sucht noch ihren Platz im antirassistischen Diskurs

Als ich über Orte nachdenke, an denen ich Sergej Prokopkin treffen könnte, schlägt ein Freund einen russischen Supermarkt in Berlin-Lichtenberg vor. In einem Gang türmen sich Kubikmeter russischer Würste, in einem anderen mit Wodka gefüllte Glaskalaschnikows. Kurz: Es ist einer der Orte, wegen denen Sergej Prokopkin immer gut zu tun hat.

Prokopkin, der mit 17 aus Russland nach Schleswig-Holstein kam, ist Antidiskriminierungstrainer und Aktivist. Er will die postsowjetische Community entstigmatisieren; also die Menschen, die Wurzeln in den Ländern der früheren Sowjetunion haben, als so vielseitig zeigen, wie sie nun mal sind.

PostOst arbeitet gegen Antislawismus und Rassismus

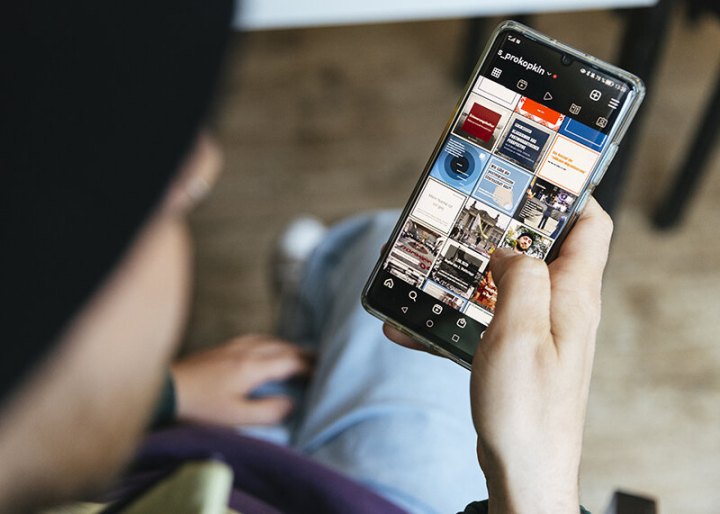

Wir treffen uns in einem im Vintagestil eingerichteten Café. Prokopkin, Trainingsjacke, Vollbart, wartet schon. Er ist gerade in Elternzeit, aber seit Russland die Ukraine angreift, kann sich Prokopkin vor Terminen kaum retten. Vor zwei Jahren begann er, bei Instagram über Antislawismus zu informieren. Und spricht offen über Vorurteile, die ihm und anderen begegnen. Klauende Polen, gewaltbereite, dem Wodka zugetane Russen, sexy osteuropäische Frauen, die sich reiche Männer angeln. Prokopkin war genervt. „Ich wollte die Stereotype aufbrechen“, sagt er. Und wurde – auch weil Instagram selbst immer aktivistischer genutzt wurde – zum Influencer für PostOst, eine junge Bewegung zur Selbstermächtigung osteuropäischer Communitys.

Immer wieder wird gestritten, ob sich Prokopkin und PostOst gegen eine Form von Rassismus wehren, auch in der Wissenschaft. Betroffene werden meist als weiß gelesen – also wegen anderer Merkmale wie Name, Kleidung, Sprache oder Habitus diskriminiert. Die Migrationsforscher Jannis Panagiotidis und Hans-Christian Petersen raten trotzdem zum Rassismusbegriff. Auch wenn es Menschen hellerer Hautfarbe in der weißen Mehrheitsgesellschaft leichter haben, schließe das den „Kulturrassismus“ gegenüber Osteuropäer:innen nicht aus, sagt Panagiotidis in einem Interview.

Auch historisch sei von Rassismus zu sprechen, erklärt Petersen in einem Vortrag. Schon in der Aufklärung, die eigentlich für ein Weltbürgertum stand, sei „zwischen den aufgeklärten Westeuropäer:innen und dem rückständigen Osteuropa“ unterschieden worden. Osteuropa und die Gebiete bis zum Schwarzen Meer galten großen Teilen der deutschen Bevölkerung als leerer, unzivilisierter Raum, der kulturell besetzt werden sollte. Mit dem aufkommenden Nationalismus steigerte sich laut Petersen Ende des 19. Jahrhunderts diese vermeintlich kulturelle Unterscheidung zum eindeutig biologistischen Rassismus der Nazis, der in einer Besatzungs- und Vernichtungspolitik in der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg gipfelte.

Natürlich taucht Voldemort in Albanien unter

Antislawismus als rassistische Diskriminierungsform anzuerkennen hätte verschiedene Konsequenzen, sagt Sergej Prokopkin. Ein erweiterter Rassismusbegriff könne zum Beispiel das Strafmaß bei antislawistischen Angriffen verändern, aber auch die Mehrheitsgesellschaft für Antislawismus sensibilisieren. Viele Betroffene sind parallel mit anderen Rassismen konfrontiert. Slawischstämmige Muslime, etwa vom Balkan oder aus Tschetschenien, haben zusätzlich zum Antislawismus mit antimuslimischem Rassismus zu kämpfen; die Nachkommen der jüdischen Kontingentflüchtlinge mit Antisemitismus; Sinti*zze und Rom*nja mit Antiziganismus; und im westlichen Stereotyp der osteuropäischen Frau trifft Antislawismus oft auf Sexismus. In diesen Mehrfachdiskriminierungen bleibe der Antislawismus häufig unbeachtet, sagt Prokopkin.

Weiterlesen

Aber woher kommst du eigentlich? Unser Autor und unsere Autorin werden oft nach ihrer Herkunft gefragt. Ist das immer daneben?

Dazu tragen auch die Osteuropabilder der westlichen Popkultur bei. Wer einmal darauf achtet, merkt schnell, wie viele Bösewichte osteuropäisch oder russisch sind: von Animationsfilmen wie „Pets 2“ über „James Bond“ und „Stirb langsam“ bis hin zu „The Grand Budapest Hotel“. Letzteren inszeniert Wes Anderson in Zubrowka, einem imaginierten osteuropäischen Land von zweifelhafter Identität und mit wenig Elan für die Gesetze der „zivilisierten“ Welt. Und natürlich versteckt sich Voldemort, der literarische Superbösewicht der Generationen Y und Z, ausgerechnet in den dunklen Wäldern Albaniens.

In der Mainstreamkultur, so scheint es, hat der Ost-Antagonist den Kalten Krieg überdauert. In wenigen Geschichten erfährt man mehr über ihn als dass er böse ist.

Über Osteuropa-Stereotype in den Medien aufzuklären sei ein Großteil seiner Arbeit, sagt Prokopkin. Das Bewusstsein des Publikums wächst nur langsam. Auch durch den Krieg in der Ukraine, dessentwegen westliche Medien und viele Politiker:innen mehr und genauer auf die Länder im Einflussbereich Russlands schauen. Dabei deckt der Krieg auch die Kenntnislosigkeit und Arroganz auf, mit denen allenthalben über osteuropäische Länder und ihre Einwohner:innen gesprochen wird. Manche nennen das „Westsplaining“, in Anlehnung an das aus dem Feminismusdiskurs stammende „Mansplaining“. Wer westsplaint, tendiert dazu, grundverschieden sozialisierte Menschen zu einem Volksbrei zu machen – und die souveränen osteuropäischen Staaten zu einer großen Knautschzone zwischen Ost und West, über deren Geschicke andere bestimmen.

„Westsplaining“ sei auch in Deutschland bekannt, sagt Prokopkin. Es ist keine ungefährliche Haltung: Wladimir Putin versucht seit Jahren, gegen den Westen aufzustacheln, unter anderem mit dem Argument, westliche Staaten fühlten sich überlegen, weshalb eine Orientierung der Osteuropäer:innen am Westen falsch sei. Diese Propagandaerzählung könne man schwächen, sagt Prokopkin, wenn man entschiedener gegen Antislawismus vorgehe, auch in den deutschen Migrationsdebatten.

Das Märchen vom unsichtbaren Migranten

Die haben den Antislawismus lange übersehen. Besonders Russlanddeutsche gelten oft als „unsichtbare“ Migrant*innen, die sich ökonomisch besser integrierten als andere Minderheiten. Dabei sind auch sie von Klassismus betroffen. Der Mediendienst Integration weist in einem Bericht auf den schmalen Grat zwischen positiven und negativen Stereotypen hin. Wer erfolgreich ist, gilt als „fleißiger Deutscher“, wer nicht, als „saufender Russe“.

Sergej Prokopkin erinnert sich an offenen Antislawismus in seiner Jugend. Er habe ständig gefürchtet, verbal angegriffen zu werden. „Ich habe meinen Vater immer gebeten, im Supermarkt kein Russisch zu sprechen.“ Dass er mit diesen Erfahrungen nicht allein ist und sie als Diskriminierung problematisieren kann, hat Prokopkin erst im Studium verstanden. Mit seiner politischen Arbeit will er Räume schaffen, in denen Erfahrungen geteilt werden können ohne die Vielfältigkeit der Menschen aus den postsowjetischen Communitys zu unterschlagen.

Fotos: Paula Winkler

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.