Wer sich ein „Kinderheim“ vorstellt, mag an Schlafsäle denken und herrische Schwestern. Das Wort klingt nach einer Vergangenheit, in der missliebigen Eltern die Kinder weggenommen und renitente Jugendliche zwangsverwahrt wurden. Diese Zeiten sind vorbei: In der Behördensprache heißt es heute stationäres Kinder- und Jugendwohnen, die Bewohner sagen oft WG. Der Regelfall ist ein eigenes Zimmer in einer Wohngruppe mit einer Handvoll Kindern und Jugendlichen.

Hier in der WG am Berliner Ostkreuz, die der Jugendhilfeverein „Aktion ’70“ führt, sind sie zu siebt. Vier Mädchen in der unteren WG, eine Etage drüber drei Jungs. Unter der Woche ist tagsüber immer eine Betreuerin oder ein Betreuer vor Ort. Mit denen organisieren sie ihren Alltag und die Zukunft: Den Raum für Einzelgespräche nennen sie „Raum 101“, erzählt Betreuer Humberto. Nach dem Zimmer im dystopischen Roman „1984“, in dem man mit seinen finstersten Ängsten gequält wird. Humberto, ein vergnügter Riese mit Tattoos und Ohrringen, grinst, schließt den Raum auf und wünscht viel Spaß mit den drei WG-Bewohnern, die ihre Geschichten erzählen wollen.

Anne

Anne ist 15 und als Letzte in die WG gekommen, vergangenen Sommer. Sie mag es hier. „Es fühlt sich wie ein Zuhause an.“ Ein Gefühl, das sie bisher in keiner Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung verspürt hat. Das will was heißen, Anne hat schon in fünf gelebt. Als sie sieben war, holte sie der Kindernotdienst eines Tages von der Schule ab. Seitdem wohnt sie nicht mehr bei ihren Eltern. Die Zeit vor der Jugendhilfe nennt sie „chaotisch“. Ihre Eltern waren suchtkrank, Alkohol, Heroin. Das machte sie unberechenbar: Sie wurden aus dem Nichts aggressiv und stritten. Dann wieder Gleichgültigkeit. Was Anne machte, war zu Hause völlig egal.

Vor drei Jahren ist ihr Vater an einer Lungenembolie gestorben. Zu ihrer Mutter hielt sie lange Kontakt. Anne hörte zu, kümmerte sich. Da war lange die Hoffnung, zu ihr zurückzukönnen. Heute weiß Anne, dass die Trennung richtig war. Damals konnte sie das nicht begreifen: Es gab zu Hause auch Nähe und Zuneigung, nie Gewalt. Anders als an dem Ort, an den sie gebracht wurde.

In Annes erster Wohngruppe in Brandenburg lebten Vier- bis Achtjährige. Sie hatte nicht das Gefühl, dass die Erzieher das kümmerte. „Kein Körperkontakt, keine Umarmung, nichts. Du konntest weinen, so viel du wolltest.“ Ganz im Gegenteil: Die Menschen, die dort Elternersatz hätten sein sollen, hätten die Kinder provoziert, sagt Anne, sie beschimpft, ihnen bizarre Streiche gespielt. Einmal habe sie zugesehen, wie ein Kind geschlagen wurde.

So schlimm wie die erste Einrichtung war keine, wirklich schön war es erst hier in der WG am Berliner Ostkreuz. Man freundet sich durchaus mit anderen an, sagt Anne, aber selten sind diese Verbindungen dauerhaft. Viele kriegen die Gewalt, die Suchtanfälligkeit und das Misstrauen, das ihnen im Elternhaus vorgelebt wurde, nicht mehr aus den Knochen. „Ich habe gelernt, mich nur auf mich selbst zu verlassen“, sagt Anne.

Und jetzt? Anne findet, ihr Leben wird besser. Sie schwärmt, dass sich in der WG tatsächlich umarmt wird, dass die Erzieher merken, wenn es ihr schlecht geht. Dass sie hier ermutigt wird, ihr Leben zu gestalten. Die Wand im gemeinsamen Wohnzimmer zum Beispiel, die war ihnen zu kahl, und jetzt malt Anne mit ihren beiden Mitbewohnerinnen einen Dschungel mit Regenbogen darauf. Sicher, Kleinigkeiten. Aber wichtig, sagt Anne.

So richtig leuchten ihre Augen, als sie von ihrer besten Freundin erzählt. Sie nennt sie ihr „Gegenstück“. Sie hat denselben Scheiß durch wie Anne. Das macht es leichter, darüber zu sprechen. Sie müssen sich bestimmte Dinge gar nicht erklären, sagt Anne, und verurteilen einander nicht. Sie hätten auch schon zusammen „Scheiße gebaut“, unter anderem was mit Drogen. Eigentlich wollte Anne nie welche anrühren, jetzt sei es eben doch dazu gekommen. Angst, süchtig zu werden, hat sie aber nicht: Das Beispiel ihrer Eltern sei zu abschreckend.

Annes Plan: Abitur. Und falls nicht, Sozialassistentin werden. Wer, wenn nicht sie, wüsste, was elternlose Kinder von einer Erzieherin brauchen?

Leoni

Neben Annes Zimmer ist das von Leoni, 17. Klein ist es, dunkel, aber gemütlich. Auf dem Bett türmen sich Kuscheltiere. Das größte, einen gewaltigen Teddy, hat sie gerade erst gekauft. Sie sei einsam in letzter Zeit.

Leoni hat ihre Ausbildung abgebrochen, wegen ihrer Depression und einer Angststörung. Irgendwann hat Leoni es immer seltener geschafft, morgens aufzustehen, die Fehltage haben sich gehäuft. Sie will Sozialassistentin werden, wie Anne und wie ihre Stiefmutter, die sie bewundert. „Die weiß wirklich, wie man mit Kindern umgeht.“ Es ist klar, an wen Leoni bei diesem Satz noch denkt. Im März 2022 hat ihre Mutter sie rausgeschmissen, nach Jahren des Streits.

Ihre Mutter weigere sich, ihre eigene psychische Erkrankung einzusehen, sagt Leoni. Manchmal war sie richtig obsessiv, hat mehrmals am Tag gestaubsaugt und den Kindern kaum zu erfüllende Hygieneregeln aufgestellt. Das Geld hatte sie weniger im Griff. „Für eine neue Hose war nie was da, aber wir Kinder hatten immer ein oder zwei Smartphones, weil meine Mutter sich immer wieder neue gekauft hat.“ Von ihrem Vater habe die Mutter sie ferngehalten.

„Ich habe immer nach Aufmerksamkeit und Liebe geschrien“, erinnert sich Leoni. Manchmal hat sie versucht, die Sauberkeitsvorstellungen ihrer Mutter für ein liebes Wort überzuerfüllen. Ihre eigene psychische Gesundheit litt darunter. Mit 15 war Leoni in einer Klinik. Während der drei Monate hatten sie keinen Kontakt. Aber als Leoni wieder einzog, hatte ihre Mutter ihren Handyvertrag gekündigt. Beiden war klar, dass das nicht mehr funktioniert. Leoni meldete sich bei der Jugendhilfe, kam in eine Kriseneinrichtung, in der die Jugendlichen untereinander gewalttätig wurden, zog wieder zu ihrer Mutter, wurde wieder rausgeschmissen, kam in die WG.

Sie hätte lieber alleine gewohnt, ist aber froh, nette Leute um sich zu haben. Trotzdem ist da die Einsamkeit. Freunde habe sie keine, sagt sie. Nur ihren Freund. Dave und sie haben sich in der Klinik kennengelernt. Er gibt ihr Halt. Sie hat durch ihn gelernt, ihrem Schicksal mit Humor zu begegnen. Ihren Vater sieht sie jetzt auch wieder, mehrmals die Woche, sie verbringt Zeit mit ihrer zweijährigen Schwester, die sie über alles liebt. Aber insgesamt fehlt ihr etwas.

Neulich hatte Leoni einen Albtraum: Sie hat Zwillinge bekommen. „Das hat mir Angst gemacht“, sagt sie: Sollte sie wirklich Kinder bekommen, habe sie denen nichts zu bieten. „Im Moment jedenfalls.“

Ljuba

Man hat Ljuba, 18, kaum begrüßt, da warnt er: „Sie müssen mich unterbrechen, wenn ich zu viel rede!“ Das ist ein guter Hinweis: Ljuba verliert sich in Details, will alles möglichst präzise beschreiben. Er hat viel erlebt.

ljuba_1.jpg

Ljuba kam mit 14. Von Deutschland hat er sich ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft

Auf das „Sie“ besteht er. Den Anstand hat ihm sein Vater beigebracht. Von ihm spricht Ljuba mal fast bewundernd, mal enttäuscht. Ein schwieriger Mensch sei das, unberechenbar, auch wegen seines langjährigen Cannabiskonsums. Gewalt? Ja, gegen ihn, seine Geschwister, seine Mutter, die Gewalt war immer da. Andererseits half ihm der Vater immer mit Geld aus, wenn er ihn darum bat. „Das ist aber nicht das, was ich wirklich gebraucht habe“, sagt Ljuba. Lieber als eine Playstation hätte er jemanden gehabt, der mit ihm Hausaufgaben macht.

Ljuba ist bei seinem Vater mit zwei Geschwistern in Serbien aufgewachsen. Die Eltern haben sich früh getrennt. In seinem Dorf habe er nie ganz dazugehört. Die anderen Kinder hätten ihn wegen seiner dunklen Hautfarbe gehänselt. Ljuba beschäftigte sich oft mit sich selbst. Das ist bis heute so. Gleichzeitig wünscht er sich, anderen nah zu sein. Er möchte gefallen, sagt er, nützlich sein. Immer wieder erwähnt Ljuba seine Fähigkeiten. Er könne gut Dinge reparieren, sei ziemlich gut im Fußball gewesen, bringe sich ständig Neues bei. Jetzt beatboxt Ljuba. Das hat er in You-Tube-Tutorials gelernt, und es klingt wirklich gut.

Von Deutschland hat er sich eine bessere Zukunft erhofft. Als er 14 war, zogen sie nach München. Teile der Familie waren schon dort. Aber es war schwierig. Er wurde herumgereicht, vom Onkel zu einer Tante, zu einer Cousine, zur Schwester seines Vaters nach Berlin. Dort habe er zum ersten Mal erlebt, wie gut sich eine Familie anfühlen kann. Nur bleiben durfte er nicht.

Im Frühling kam Ljuba in die WG. Die Jungs-WG, das sind jetzt er, ein junger Ukrainer und ein Afghane. Und unten die Mädchen. Als die Rede auf sie kommt, druckst Ljuba. Er glaubt, dass er sich die Nähe, die er von seinen Eltern nicht bekommen hat, oft bei seinen Partnerinnen zurückzuholen versucht. Gleichzeitig sei seine größte Angst, sich auf jemanden einzulassen und wieder enttäuscht zu werden. Mit einem der Mädels hier hatte er kurz nach seinem Einzug was laufen. Lang ging das nicht, und am Ende war Ljuba wieder am Boden zerstört und für lange Gespräche mit den Erziehern hier im „Raum 101“.

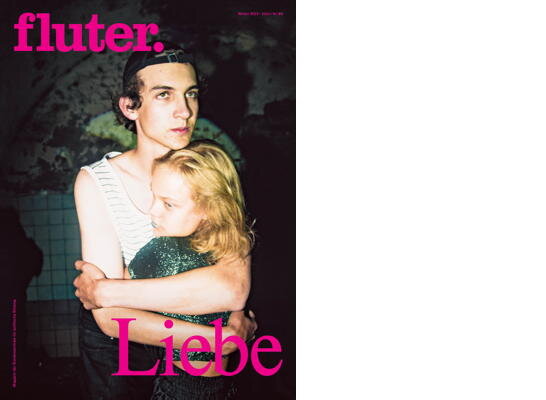

Dieser Text ist im fluter Nr. 89 „Liebe“ erschienen

Solche Erlebnisse führen dazu, dass sich Ljuba zurückzieht. Aus seinem Mund klingt „Einsamkeit“, als sei sie ein Ort. „Menschen, die einmal in der Einsamkeit sind, finden nie wirklich aus ihr heraus“, sagt er. Wenn Ljuba dort ist, fängt das Grübeln an. Er kreist um die Vergangenheit, die Ablehnung und Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren sind. Er kifft dann wieder mehr, nimmt ab, hasst sich dafür.

Gerade erzählt er von diesen finsteren Momenten, da klopft es an der Tür: Leoni. Sie müsse Ljuba kurz was fragen. Die beiden tuscheln, irgendein WG-Gossip. Einrichtungen wie die WG können Leoni, Anne und Ljuba die elterliche Liebe nicht ersetzen. Aber sie merken dort, dass es andere gibt wie sie. Und dass sie zusammen versuchen können, doch noch ein bisschen jung zu sein.

Fotos: Laszlo Randelzhofer