fluter: Frau Machin, sind Sie verliebt?

Anna Machin: Oh ja. Ich habe einen Mann, zwei Kinder, meine Eltern. Seit 38 Jahren eine beste Freundin. Und drei Hunde. Sagen wir: In Sachen Liebe bin ich versorgt.

Sie forschen seit fast 20 Jahren zur Liebe. Kann man die enträtseln?

Im Gegenteil, mir wird sie immer rätselhafter. Die Wissenschaften objektivieren die Liebe, da wird sie mal zu einer Reihe chemischer Prozesse im Gehirn, zu psychologischen Bindungsprofilen, zu einer Kulturgeschichte der Ehe. Ich als Anthropologin muss diese Ebenen zusammendenken, und zwar global, nicht nur im Westen.

„Liebe ist ein schmutziger evolutionärer Trick,

damit wir uns an andere halten“

Gibt es einen Grund, aus dem alle Menschen lieben?

Liebe sichert unser Überleben. Das wäre wohl der ultimative Grund. Wir müssen kooperieren, um zu überleben. Wir brauchen andere, um uns fortzupflanzen, Kinder aufzuziehen, zu lernen, Nahrung zu finden. Das Leben mit anderen kann aber höllisch anstrengend sein. Liebe ist ein schmutziger evolutionärer Trick, damit wir uns an andere halten. Und zwar gern und immer wieder.

Wie funktioniert dieser Trick?

Neurochemisch. Das Gehirn schüttet Hormone aus, zum Beispiel Oxytocin, Dopamin, Serotonin und Beta-Endorphin. Die fühlen sich gut an, also tun wir es wieder.

Unterscheidet sich, was im Gehirn passiert, wenn wir uns verlieben, verliebt sind oder uns entlieben?

Ja, alle vier Hormone spielen zusammen, treten aber in unterschiedlichen Zuständen der Liebe auf. Dopamin motiviert: Es hilft, ein Gespräch mit einer Person zu beginnen, die wir gut finden. Oxytocin ist eher ein sozialer Stoff: Es beruhigt das Angstzentrum im Gehirn, dadurch fällt es uns leichter, Kontakt aufzunehmen. Die beiden geben uns in Nanosekunden die Motivation und die Fähigkeit, jemanden anzusprechen.

Und Serotonin?

Ist auch eher zu Beginn einer Beziehung wichtig. Interessant ist, dass Oxytocin und Dopamin steigen, wenn wir uns zu jemandem hingezogen fühlen, während das Serotonin bei den meisten Menschen sinkt. Der Serotoninspiegel von Verliebten ähnelt dem von Menschen mit Zwangsstörung. Serotonin erzeugt eine Obsession. Nicht in einem pathologischen Ausmaß wie beim Stalking, aber eben die Besessenheit, die es braucht, um sich auf die andere Person einzulassen, alles über sie herausfinden zu wollen, zwei Leben zu einem Zusammenleben zu koordinieren.

asli_ozcelik.jpg

Und auf lange Sicht kommt Beta-Endorphin ins Spiel?

Richtig. Das wirkt in allen Arten von Beziehungen, auch der zwischen Kindern und Eltern oder unter Freunden, wie ein süchtig machendes Schmerzmittel. Wie Heroin oder Morphium, aber körpereigen.

Und wenn man sich trennt, fällt der Pegel ab, es kommt zum Entzug?

Ja. Das erklärt auch den sogenannten Trennungsschmerz, den viele richtiggehend physisch erfahren: Das ist der Abfall dieses körpereigenen Schmerzmittels. Wie sehr es schmerzt, fällt aber unterschiedlich aus: Wer sich trennt, hat sich vorher oft entwöhnt, weniger Zeit mit der Person verbracht, sie weniger berührt. Das Beta-Endorphin sinkt langsam ab. Wer dagegen verlassen wird, fällt von einem hohen Level ins Nichts. Ein kalter Entzug.

Warum gibt es eigentlich keine Liebesdrogen? Die Chemie der Liebe scheint genug erforscht, um eine eingeschlafene Beziehung mit Oxytocin und Dopamin zu boostern...

Die sind schon in der Entwicklung, hauptsächlich für den therapeutischen Einsatz. Gerade wird zum Beispiel MDMA, also Ecstasy, in der Paartherapie erprobt, weil es Menschen einfühlsamer macht. Aber es ist schwierig, ein Medikament zu finden, das bei allen wirkt. Manche Menschen sind immun gegen MDMA. Warum, wissen wir noch nicht. Davon abgesehen bleiben ethische Fragen: Muss der Partner wissen, dass der andere Liebesdrogen nimmt? Was, wenn man eine Beziehung unter MDMA eingeht und das Mittel dann absetzt? Ich will das nicht entscheiden müssen.

Im Deutschen gibt es den Ausdruck, jemand sei gut im Bett. Niemand sagt, dass jemand gut im Lieben sei. Kann man lernen, zu lieben?

Im Prinzip von Geburt an. Die Beziehung zwischen Eltern und Kind ist zentral, weil der Großteil des kindlichen Gehirns noch nicht entwickelt ist. Wird es geschützt und geliebt, kann sich sein Hormonspiegel dem der Eltern angleichen. Im vorderen Hirnbereich, dem präfrontalen Kortex, vernetzen sich dann Nervenzellen, die Empathie oder Vertrauen erlauben. Das Kind bekommt, was wir ein „starkes Gehirn für Beziehungen“ nennen.

„Der Serotoninspiegel von Verliebten ähnelt dem von Menschen mit Zwangsstörung“

Sie sagten vorhin, Liebe sei nicht nur biologisch und evolutionär bedingt.

Ja, die Basis ist die neurochemische Reaktion. Aber wir lieben nicht in einem Vakuum: Je nach Zeit, Ort und politischem System hat die Liebe eigene Gesetze, Ideen, Regeln, Geschichten.

Haben Sie ein Beispiel?

Sex vor der Ehe. Der war in den westlichen Gesellschaften vor 100 Jahren noch völlig verpönt. Oder gleichgeschlechtliche Liebe: Hier in England gibt es die Ehe für alle erst seit knapp zehn Jahren – und in einigen Dutzend Ländern ist Homosexualität bis heute illegal. Das lässt queere Menschen die Liebe ganz anders erfahren.

Beeinflussen diese Liebesnormen und -tabus auch Ihre Forschung?

Auf jeden Fall. Weil diese Geschichten prägen, was Menschen für akzeptable Liebe halten und was für inakzeptable, wie sie Liebe ausdrücken und sogar, wie sie sich anfühlt. In manchen Gesellschaften wird Liebe als etwas Schmutziges oder Schmerzliches, Unerwidertes empfunden. Wenn wir Leute hier fragen, was Liebe ist, reden sie von einer unglaublichen, fast psychotischen Erfahrung, von einer Euphorie, die sie von den Füßen gerissen hat, bla, bla, bla. Wir sind besoffen von der romantischen Liebe.

Dabei kann die romantische Liebe auch ruinieren – finanziell, emotional, körperlich.

Allerdings, die Vorstellungen haben ihre Schattenseiten. Die romantische Erzählung sagt uns, dass Liebe alle Hindernisse überwindet, dass man nicht in der Hand hat, in wen man sich verliebt, dass sich Liebende beschützen bis zum Ende. Das kann Menschen ausliefern, wenn der oder die Geliebte manipulativ oder übergriffig wird. Der romantische Imperativ ist da nicht hilfreich.

Zumal die romantische Liebe eine vergleichsweise neue Erfindung ist.

Die Idee gibt es seit ungefähr 250 Jahren. Vorher haben Kirche und Familie mitgeredet, und eine Heirat war eher unabhängig davon, wen man geliebt hat. Die meisten haben aus praktischen Gründen geheiratet: Wer übernimmt den Hof? Welche Heirat ist politisch vorteilhaft? Vor allem Frauen, die in der Regel weder ein Einkommen noch eigenen Besitz hatten, brauchten jemanden, der sie versorgt. Erst die Ehe, dann vielleicht die Liebe, das war das Gebot. Die Romantik hat das gedreht. Mit ihr wurde Liebe zu einem Freiheitsrecht des Einzelnen, seinen Partner aus romantischen Gründen zu wählen.

Viele meinen, dass wir es mit der Freiheit übertrieben haben, weil Beziehungen weniger verbindlich seien.

Das würde ich nicht sagen. Die Umstände haben sich verändert. Zum Beispiel die Lebensspanne. Lange wurden die Menschen kaum älter als 40, entsprechend kurz waren ihre Ehen. Heute werden wir doppelt so alt. Das verändert, wie wir uns binden.

Die Ehe hat als Institution an Bedeutung verloren...

... und die Scheidung an Stigma. Vor 100 Jahren waren Geschiedene ruiniert, zumindest die Frauen. Heute müssen sich Menschen, die allein leben, weniger verteidigen. Der kulturelle Code ändert sich.

Es entsteht zunehmend der Eindruck, die Liebe muss auf den Lifestyle einzahlen: Wen, wie viele und wie ich liebe, muss mich und meine Autonomie zum Ausdruck bringen. Beobachten Sie einen Druck, sich über Liebe zu profilieren, gerade bei jungen Leuten?

Ich habe das nicht untersucht, kann es mir aber vorstellen. Ganz einfach, weil wir heute viel mehr über Liebe, Sexualität und Partnerschaftsformen wissen. Als ich jung war, hat kaum jemand darüber gesprochen, dass er polyamor lebt. Ich glaube, die ökonomische Emanzipierung der Frau und die Digitalisierung haben radikal verändert, wie wir romantische Liebe verstehen.

„An Liebe auf den ersten Blick glaube ich nicht. Das erste Gefühl ist Lust. Liebe braucht Zeit, um sich zu entwickeln“

Wobei Sie kein großer Fan von Datingportalen wie Tinder sind.

Ach, in eine Zeit davor würde ich auch nicht zurückwollen. Solche Angebote helfen vielen, gerade Menschen in weniger konventionellen Beziehungen. Wenn du früher LGBTQ+ warst, wusstest du womöglich nicht, dass es in deiner Nähe andere gibt, die auch so lieben. Social Media und Dating-Apps haben den Pool möglicher Partner enorm erweitert. Sie machen es sehr viel leichter, sich in jemand viel Älteren oder in jemanden aus einer anderen Gesellschaftsschicht zu verlieben. Das ist eine gute Sache.

Aber?

Viele glauben, solche Apps lösten ihre Probleme. Dabei hat sich nicht verändert, wie wir Liebe finden und erleben, nur weil es Tinder gibt. Wenn du jemanden zum ersten Mal triffst, nimmst du instinktiv auf, wie diese Person aussieht, klingt, riecht, sich bewegt. Ein komplexer Algorithmus im Kopf berechnet aus diesen Informationen, ob die Person gut für dich ist. Online fehlen die meisten dieser notwendigen Informationen aber. Und wir vertrauen auf einen Algorithmus, der nicht annähernd so gut ist wie unser Gehirn. So sind viele einfach überfordert von der Menge möglicher Partner.

Sind Menschen monogame Wesen?

Definitiv nicht. In vielen Gesellschaften wurde das als Ideal religiös und gesetzlich verankert, damit die Leute, die an der Macht sind, nicht völlig im Chaos versinken. Monogamie ist eine Form der Kontrolle. Ein soziales Konstrukt, kein biologisches. Das sieht man im Tierreich.

Manche Tiere leben doch monogam?

Ich würde sagen, es gibt kaum ein wirklich monogames Tier. Sie sind – wie wir Menschen auch – sozial monogam, aber nicht reproduktiv. Sie bilden Paare, leben zusammen, bekommen Kinder und schleichen sich dann davon, um Sex mit jemand anderem zu haben. Weil der Partner vielleicht toll mit den Kindern ist, aber genetisch nicht viel hermacht. Also gehst du rüber zum genetisch überlegenen Nächsten, schläfst mit dem und ziehst das Baby mit deinem Partner groß. Evolutionär ist das ein Volltreffer.

Was sagt die Forschung: Gleich und Gleich gesellt sich gern, oder Gegensätze ziehen sich an?

Neurobiologisch sehen wir, dass wir jemanden mit anderem Gensatz suchen: Je unterschiedlicher die Gene, desto höher die Chance, dass ein gemeinsames Kind bei einer Krankheit gute Immunantworten findet.

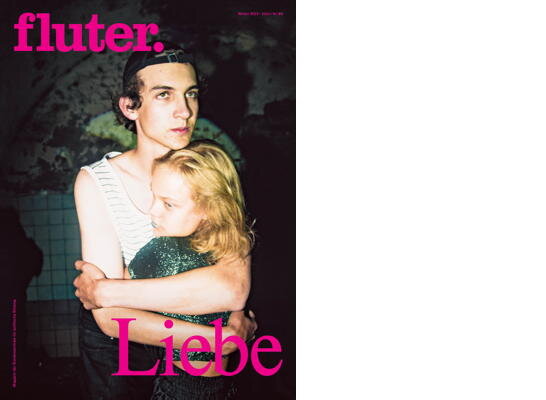

Dieser Text ist im fluter Nr. 89 „Liebe“ erschienen

Sozial scheint das anders zu sein: Die meisten Paare kommen aus derselben sozialen Schicht.

Das mag für westliche Gesellschaften stimmen, ich habe solche Klassenfragen noch nicht erforscht. Was wir tatsächlich sehen: Für die Langfristigkeit einer Partnerschaft ist ein gemeinsames Hobby oder ein ähnlicher Musikgeschmack weit weniger wichtig als gemeinsame Werte und Ideale: ähnliche Vorstellungen davon, was im Leben zählt, was man sich von einer Beziehung wünscht, vielleicht auch, was man Kindern beibringen sollte, wenn man welche hat oder plant.

Liebt man mit 50 anders als mit 18?

Man hat eine andere, gewachsene Vorstellung vom idealen Partner. Aber die Neurochemie bleibt dieselbe.

Glauben Sie an Liebe auf den ersten Blick? Glaubt die Wissenschaft an Liebe auf den ersten Blick?

Nein. Und nein. Dieses erste Gefühl ist Lust. Liebe braucht Zeit, um sich zu entwickeln.

Und was hilft gegen Liebeskummer?

So leid es mir tut: Da helfen vor allem Aktivitäten, die in so einer Trauer schwerfallen. Lachen, Sport, unter Leute gehen. Das ersetzt einen Teil der verlorenen Neurochemie. Ach, stimmt nicht, Dopamin wird auch freigesetzt, wenn man einfach nur Schokolade isst. Esst Schokolade!

Früher hat die Britin Anna Machin untersucht, wie Affen lieben und sich binden. Zum Menschen war es dann nicht mehr allzu weit. (Porträt: Colin Kitchen)